フィリピンの森の集落で暮らすルボ村の自然に寄り添う知恵を子供たちに伝えたい

台風26号の進路が気にかかっている。昨夜の天気予報では、海水温度が深いところまで高くなっているので、「スーパー台風」になるのではないかと報道された。この原稿を書いている時間の天気予報では当初の905hPaから930hPaと弱まったが、進路によっては2013年11月に上陸した895hPaの30号のような「スーパー台風」に発達するのではないかと心配だ。

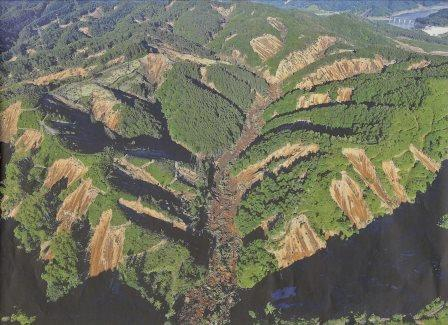

昨日は、フィリピン北部のルボ村の村民たちがふるさとの木による命の森づくり支援を議論した。既に、森づくり支援金の一回目はNPO法人「WE21」に託しあるが、昨日は、村の子供たちの未来へ向けた“森は大切な友だち”(仮称)という自作のテキストの編集内容を議論した。先月上陸した台風22号はルボ村村民の現金収入源であるハヤトウリが全滅に近い被害を強いられ、さらに、食糧の米やトウモロコシが収穫前の害に遭った。ハヤトウリを市場に運ぶ生活道路も破壊され、村民たちは必死になって土砂を片づけたという。

昨日は、フィリピン北部のルボ村の村民たちがふるさとの木による命の森づくり支援を議論した。既に、森づくり支援金の一回目はNPO法人「WE21」に託しあるが、昨日は、村の子供たちの未来へ向けた“森は大切な友だち”(仮称)という自作のテキストの編集内容を議論した。先月上陸した台風22号はルボ村村民の現金収入源であるハヤトウリが全滅に近い被害を強いられ、さらに、食糧の米やトウモロコシが収穫前の害に遭った。ハヤトウリを市場に運ぶ生活道路も破壊され、村民たちは必死になって土砂を片づけたという。

テキスト編集に集ったメンバーは自然に向き合う村民の心構えなどを創造しながら、“森は大切な友だち”というメッセージを子供たちへ届けることを誓い、執筆に入ることにした。集ったメンバーは、事務局から太宰、塚崎、小林、スタッフから橋倉、理事は稲葉、大野そして筆者の髙橋でした。(理事 髙橋佳夫)

テキスト編集に集ったメンバーは自然に向き合う村民の心構えなどを創造しながら、“森は大切な友だち”というメッセージを子供たちへ届けることを誓い、執筆に入ることにした。集ったメンバーは、事務局から太宰、塚崎、小林、スタッフから橋倉、理事は稲葉、大野そして筆者の髙橋でした。(理事 髙橋佳夫)

最近のコメント