作業には絶好の曇り空 下草刈り、楽し!

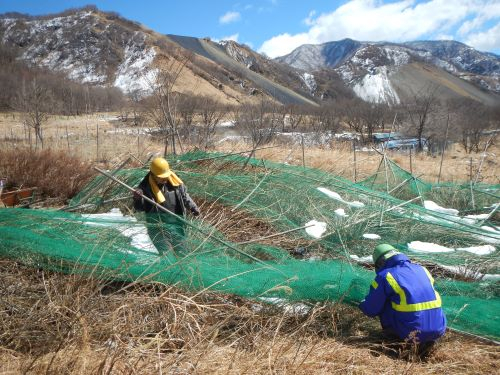

5月27日(火)午前8時10分の気温は11℃、松木郷は、少し寒い曇り空です。久しぶりに顔を合わせた皆さん、近況報告で盛り上がる作業小屋。午前9時、「おはようございます。今日の作業ミーティングをはじめます。」作業責任者の加賀さんの号令がかかりました。一通りの説明を聞き、いくつかの質問のやり取りの後「では、各自道具を持って、臼沢の杜・西に向かいましょう。特に、スズメバチだけは気を付けて!!」との注意喚起。今日は、「臼沢の杜・西」の下草刈りです。

ノコギリ鎌を片手に、スタッフ、ボランティアの皆さんと共に、足早に「臼沢の杜・西」に向かいます。

道すがら、キンバリーさんが「牡鹿の角」を拾いました。1歳以上の牡鹿は、1年に1回春先に角が生え変わるそうです。

獣害防止柵の入り口を開門し、臼沢エリアに入り、左手に進み「臼沢の杜」を右手に見ながら更に約300mほど進むと、「臼沢の杜・西」に到着します。

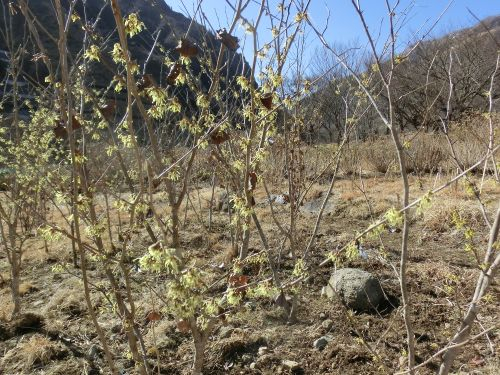

臼沢の杜・西に着いたら、更に急斜面を上ります。ここには、2021年、22年の「里親植樹」で植えられた約1100本の背の低い幼木が、下草と闘いながら生長しています。

今日の作業には、加賀さんより「ゴム手袋か皮手袋を付けるように」と、強い指示がありました。

なぜなら、刺されやすい手をスズメバチから守るためです。この日も駆除スプレーで、一匹退治しました。

ヤマボウシ

右下がカシワ、左上がブナ

栗の木にも、花が付きました。

赤っぽいのは「白膠木」(ヌルデ)の幼木です。私たちが植えた樹種ではないので、「鳥が種を運んで、ここで実生から生長したのだろう。大きくなると秋の紅葉がとてもきれいだから育てよう!」と、ベテランの松村宗雄さんに教えていただきました。

わずかですが、苔が生えていました。「土壌に保湿性が出てきた証拠だよ」と、スタッフの済賀さんが教えてくれました。

わずかですが、苔が生えていました。「土壌に保湿性が出てきた証拠だよ」と、スタッフの済賀さんが教えてくれました。

ナラの木が、枯れて横たわっています。抜いてみると、根の殆どが文字通り「根こそぎ」食べられています。同じような状態のナラの木が6本あり、根を抜いた穴には、6ヶ所とも必ず横穴が掘られていました。「恐らくヤチネズミではないか?」、「土が肥えてきてミミズや木の根を食べにきているのではないか?」「いずれにしても、こういう状態は初めてだ」と、このような言葉が飛び交うくらい、珍しいことです。

午後3時近く、「臼沢の杜・西」の左上4段を残してかなりの面積の下草刈りを終えたボランティアとスタッフの皆さん。「ヤッター!」と充実感もひとしおです。

今日作業をした「臼沢の杜・西」の木々が約4年にして、樹高は30㎝から1m、1m50㎝程度で下草刈りはまだまだ必要なようです。かたや、東隣りの「臼沢の杜」は20年目、樹高は15mの立派な森に生長していて、臼沢の杜と臼沢の杜・西は、森づくりの年月による生長の対比において非常に解りやすいエリアだなと感じました。

最後にボランティア、スタッフの皆さんは作業小屋で、6月10日に「臼沢の杜・西」の階段左上部4段に残った下草刈りをすることを確認し、松木郷を後にしました。

本日の作業に参加された皆さんは、キンバリーさん、山内さん、本間さん、武田さん、田口さん、松村さん、済賀さん、加賀さん、大野さん、清水さん、田城でした。(報告者 田城 郁)

最近のコメント