想像できない100年後の地球と人間を考えてみました

頭から湯気がでるほどの暑さの朝でしたが、爽やかなユニホームを着た樹徳高校生と先生たち13名は静かに足尾に来てくれました。今日は樹徳高校生の環境ゼミ、スタッフはそのサポートを行いました。仁平スタッフの誘導で生徒たちは「森びと広場」へ到着、早速、宮原事務局員の進行でゼミ開始。

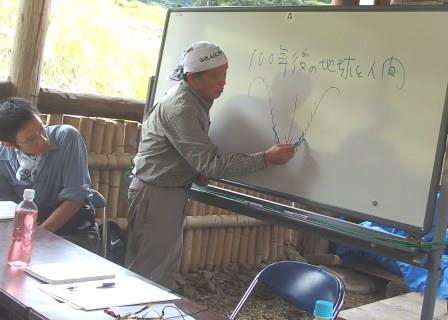

自己紹介をした後、「100年後の地球と人間」と題して、筆者から30分間の問題提起をしました。先生のリクエストは、「足尾を紹介してほしい」ということなので、現代から未来を生きる若者たちへ、“森と生きる”ということの大切さを提起しました。

自己紹介をした後、「100年後の地球と人間」と題して、筆者から30分間の問題提起をしました。先生のリクエストは、「足尾を紹介してほしい」ということなので、現代から未来を生きる若者たちへ、“森と生きる”ということの大切さを提起しました。

1902年に廃村に追い込まれた松木村人、その約100年後には異常気象の猛威によって世界中の人々の暮らしが脅かされている現代人、これから100年後を生きる若者たちの暮らしを創造するにあたって、“森に生かされている私たちという冷厳な事実”を感じ取ってほしいと願って話をしました。

1902年に廃村に追い込まれた松木村人、その約100年後には異常気象の猛威によって世界中の人々の暮らしが脅かされている現代人、これから100年後を生きる若者たちの暮らしを創造するにあたって、“森に生かされている私たちという冷厳な事実”を感じ取ってほしいと願って話をしました。

10時半頃からは、草取りの育樹活動のボランティア。熱射病防止で、全員が手ぬぐいと日笠着用し、昨年植えた「民集の杜」へ移動。鎌田スタッフから草取りの方法を教わり、背丈ほども伸びた草が密集している小さな森に風を吹き込んでやりました。

10時半頃からは、草取りの育樹活動のボランティア。熱射病防止で、全員が手ぬぐいと日笠着用し、昨年植えた「民集の杜」へ移動。鎌田スタッフから草取りの方法を教わり、背丈ほども伸びた草が密集している小さな森に風を吹き込んでやりました。

育樹ボランティアはあっという間に終わり、気分は“最高!?”でした。苗木たちも爽やかな風に満足している様子でした。

育樹ボランティアはあっという間に終わり、気分は“最高!?”でした。苗木たちも爽やかな風に満足している様子でした。

その後は、清水東京副所長から松木村の歴史の話を聞き、14年前に植えた「臼沢の森」の中へ、外気温と森の中の気温の違いを実感して、森の有難さを感じていただきました。

その後は、清水東京副所長から松木村の歴史の話を聞き、14年前に植えた「臼沢の森」の中へ、外気温と森の中の気温の違いを実感して、森の有難さを感じていただきました。

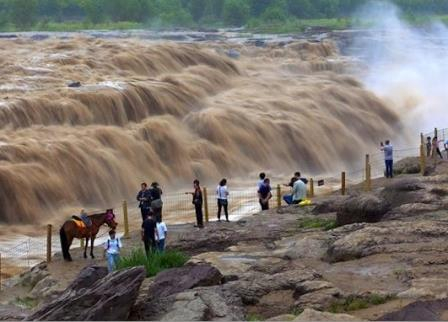

昼食はトンボも仲間に入り、のんびりとした気分でおにぎり等を摂り、食後は松木川の河原で冷たい水遊び休憩。

昼食はトンボも仲間に入り、のんびりとした気分でおにぎり等を摂り、食後は松木川の河原で冷たい水遊び休憩。

午後は討論の時間。討論は、育樹ボランティア後の感想から始まり、「植えて3年間経って急生長している」その生態を考えてみました。そのような話の中から、人間は生物社会で生産された栄養などを消費するだけで生産できない一員に過ぎないことを感じ取っていただきました。

午後は討論の時間。討論は、育樹ボランティア後の感想から始まり、「植えて3年間経って急生長している」その生態を考えてみました。そのような話の中から、人間は生物社会で生産された栄養などを消費するだけで生産できない一員に過ぎないことを感じ取っていただきました。

途中、冷えて甘い山形産のスイカを食べながら、間もなく有権者のひとりになる若者として、生物社会と人間社会を観る測定態としての身体を磨いていくことの大切さを話し合いました。

途中、冷えて甘い山形産のスイカを食べながら、間もなく有権者のひとりになる若者として、生物社会と人間社会を観る測定態としての身体を磨いていくことの大切さを話し合いました。

蝉の鳴き声が悲鳴に聴こえた暑い一日でしたが、生徒達と先生そして森びとスタッフは“100年後の地球と人間”を考えるきっかけを創った気がしました。樹徳高校の皆さん、スタッフの皆さん、お疲れ様でした。(報告 高橋佳夫)

蝉の鳴き声が悲鳴に聴こえた暑い一日でしたが、生徒達と先生そして森びとスタッフは“100年後の地球と人間”を考えるきっかけを創った気がしました。樹徳高校の皆さん、スタッフの皆さん、お疲れ様でした。(報告 高橋佳夫)

最近のコメント