先日、宮脇昭さんの本「「森の長城」が日本を救う」を読みました。また、国際生態学センターのフォーラムにて宮脇昭さん講演を聞きました。そこから自分なりに考え、森はわれわれの生活を支えるインフラのインフラではないかという思いに至りました。

宮脇さんは、いのちの大切さを訴えます。また、小手先の対処だけでなく、本質の対策が必要であること、森づくりは私たちのいのちを守るための、遺伝子を未来につなげるために必要であることを。

講演で、宮脇さんがそのことを語るとき、自分の心の底に響き、胸が熱くなるものがあります。それは本質であり、人間の根底にあるものだからでしょうか。そのことをまったく異論を唱える人はいないと思います。

だけど、いざ行う、大きな事業として行政をからめて行うというと、なかなかうまく進まないようです。それはなぜでしょうか。よく総論賛成、各論反対というのがあり、この件も多くの人がからむとそれぞれの利害関係があってなかなか進まないのかもしれません。また、あまりにも本質すぎて、目先の利益がなく、各自がそのメリットを実感できない点もあるのかもしれません。宮脇さんはそのことを承知の上でトップに訴えかけます。トップがしっかりすれば、トップが仕組みをつくれば皆はそれに向かうということです。

私自身、森びとと称し、森が大好きな一市民として自分なりに考えまして、うまく進まない理由の一つに、森づくりに対する皆の認識がばらばら、つまりその位置づけが皆で共通認識・価値がないことにもあるのではないかと思っています。

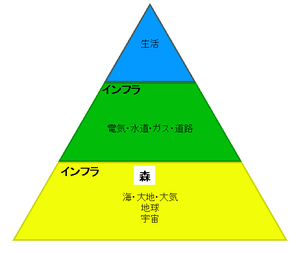

森に興味を持ち、勉強していって初めて理解していったことでもありますが、自然災害も多い日本列島において、森はわたしたちを守る一方、豊かな恵みをもたらします。つまり、生活を支えるベースになるものであります。感じるのは、我々は既にそのことを日常の便利な生活の中で忘れているのではないかということです。生活のベース、つまりインフラというと、水道、ガス、電気であり、道路などをいいます。インフラの公共事業というとそれらの整備になり、それらはわれわれの生活を支える大切なインフラであるという共通認識があります。

それに対して森は、さらにそれを支えるインフラ、いうなればインフラのインフラといえます。

しかし、多様な価値観の現代において、森の位置づけが、水道、ガス、電気などのインフラ同等であったり、それよりもただ人の趣味のうちの一つと思われていたりと、バラバラなのが現状だといえます。

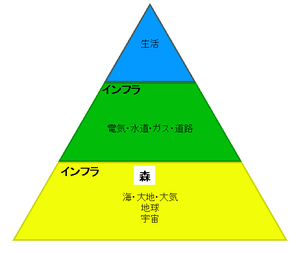

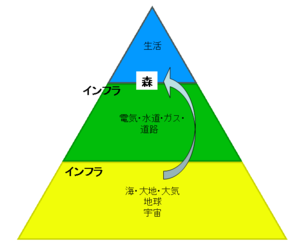

本来の森の位置づけは次のようになるではないかと思っています。

それが今、森に対する認識は次のようなところにあるのではないのでしょうか。

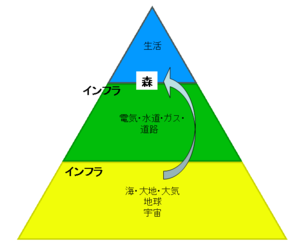

皆、電気、水道、ガスがインフラであり、なくてはならないことを認識し、月々をその費用を支払いします。電気をどうやってつくるかは議論になっても、必要か必要でないかの議論にはならないです。森は、その電気、水道、ガスを生み出すために必要なこと、その土台にあるのです。ですから森は、電気やガスのインフラ以上に、なくてはならない性質ものものです。公共事業の一番基本にくるものともいえます。そのことは、森に興味をもっている自分のような者だけでなく、皆が共通して認識する必要がある点であると思います。

そのことを実感として知るのは、災害のときだけではいけません。そこで尊いいのちを失ってから気づくのでは遅すぎます。ここは、皆の共通認識として、災害が起こる前に植え付けたいです。そこが、宮脇昭さんが訴える点でもあります。

そのためには、日ごろからの皆の意識の持ち方が必要です。森は、インフラ中のインフラであるということを。これは、あまりに本質すぎて、浸透させるのは、むずかしいかもしれません。なにせインフラのインフラというとあって当たり前のさらにあたり前というものだからです。

小生は、それは子どものころからの教育にその希みがあると考えています。今回、林野庁、環境省などに働きかけ、公共事業として森づくりをやるよう訴えかけています。それはそれで行っていくべきでしょう。それと同時に、教育分野、官庁でいえば、文部科学省のところで、子どもの頃からその意識を植え付けることが必要かと思います。つまり義務教育にくみいれることです。われわれこうして高度な社会が成り立つのも、皆が、ある一定の共通した知識であり、認識をもっているからです。それは、子どものころからの教育で身に付けてきたことでもあります。であるから、森づくりについて、それはわれわれのインフラのインフラであること小さいときから認識を持ちたいです。そして森づくりは、他人ごとでない、自分たちのこと、一番根底にある大切な「いのち」のこととしてとらえられるようになればと考えています。

そこで今回の震災はある意味でそれを実感するいい機会であります。森びとがベースとしている足尾はそのことを示す格好の材料であります

小生、小学生と保育園児の2人の子どもをもつ父として、自分にできるところはその辺かなと考え、行動していきたいと思っています。

(哲也)

今日も快晴です。9時20分の遊働楽舎の気温は24.8℃でしたが、徐々に高くなり午後には27.8℃となりました。放射線量は0.333μSv/hでした。

今日も快晴です。9時20分の遊働楽舎の気温は24.8℃でしたが、徐々に高くなり午後には27.8℃となりました。放射線量は0.333μSv/hでした。 次に立ち寄ってくれたのは、千葉県柏市の龍門さんです。足尾の緑化や歴史など関心をもって聞いてくれました。近々、知人を連れて来るために下見に訪れたそうです。多くの方の来舎をお待ちしています。

次に立ち寄ってくれたのは、千葉県柏市の龍門さんです。足尾の緑化や歴史など関心をもって聞いてくれました。近々、知人を連れて来るために下見に訪れたそうです。多くの方の来舎をお待ちしています。 3組目は、初めて松木渓谷を訪れたという桐生市の鈴木さんです。日光や鬼怒川に行く道すがら、「松木渓谷」の看板を見かけるが、はじめて来ることができたそうです。昨日来舎された方も報告してくれたように、松木渓谷を目指したが岩が崩れて道をふさいでいたために引き返して来たということで非常に残念がっていました。それでも、木々の芽吹きや桜の花を愛でながらのハイキングはとても気持ちがいいと言っておりました。葉が青々と茂る季節や紅葉など、旧松木村に少しずつ蘇る四季折々の自然を楽しんでいただければと思います。

3組目は、初めて松木渓谷を訪れたという桐生市の鈴木さんです。日光や鬼怒川に行く道すがら、「松木渓谷」の看板を見かけるが、はじめて来ることができたそうです。昨日来舎された方も報告してくれたように、松木渓谷を目指したが岩が崩れて道をふさいでいたために引き返して来たということで非常に残念がっていました。それでも、木々の芽吹きや桜の花を愛でながらのハイキングはとても気持ちがいいと言っておりました。葉が青々と茂る季節や紅葉など、旧松木村に少しずつ蘇る四季折々の自然を楽しんでいただければと思います。 松木渓谷への道を、崩れた岩がふさいでいるというので確認に行きました。昨年の3.11大震災と以降断続して発生する余震によって崩れたと思いますが、大きな岩が道をふさいでいました。自然の力を感じると同時に、岩を押さえる木々が育つまではまだまだ長い年月がかかるなーと思いました。5月19日は第27回ふるさとの森づくりです。多くの“森とも”の皆さんと、少しずつでも着実に木々を植えていきましょう。

松木渓谷への道を、崩れた岩がふさいでいるというので確認に行きました。昨年の3.11大震災と以降断続して発生する余震によって崩れたと思いますが、大きな岩が道をふさいでいました。自然の力を感じると同時に、岩を押さえる木々が育つまではまだまだ長い年月がかかるなーと思いました。5月19日は第27回ふるさとの森づくりです。多くの“森とも”の皆さんと、少しずつでも着実に木々を植えていきましょう。

最近のコメント