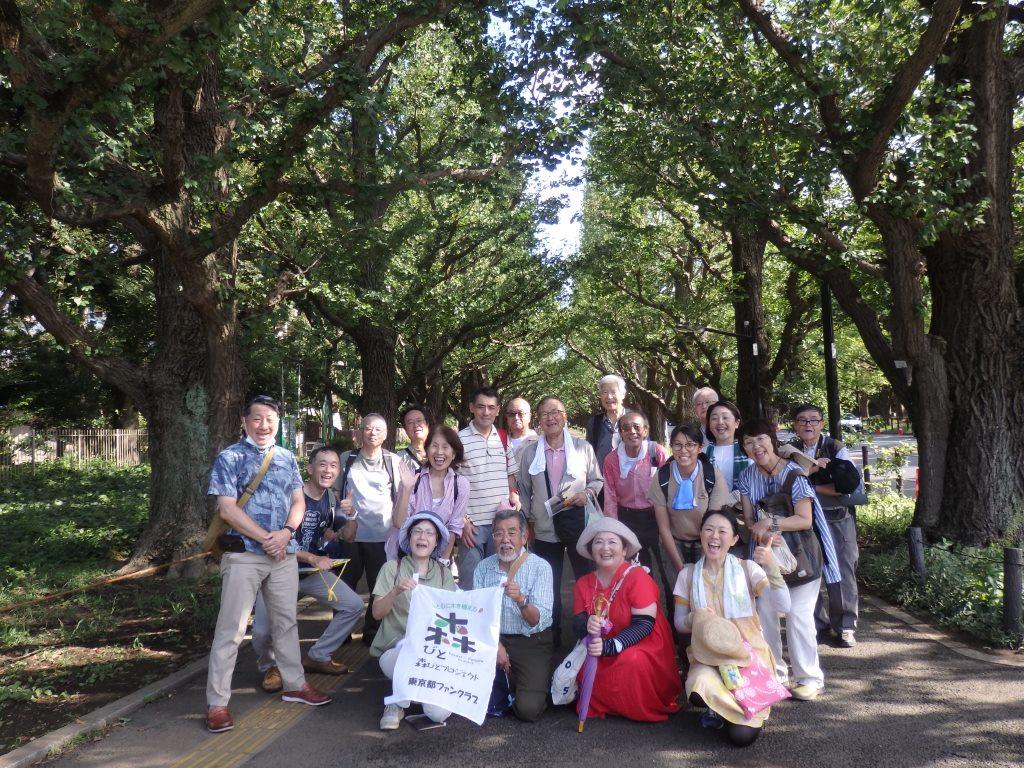

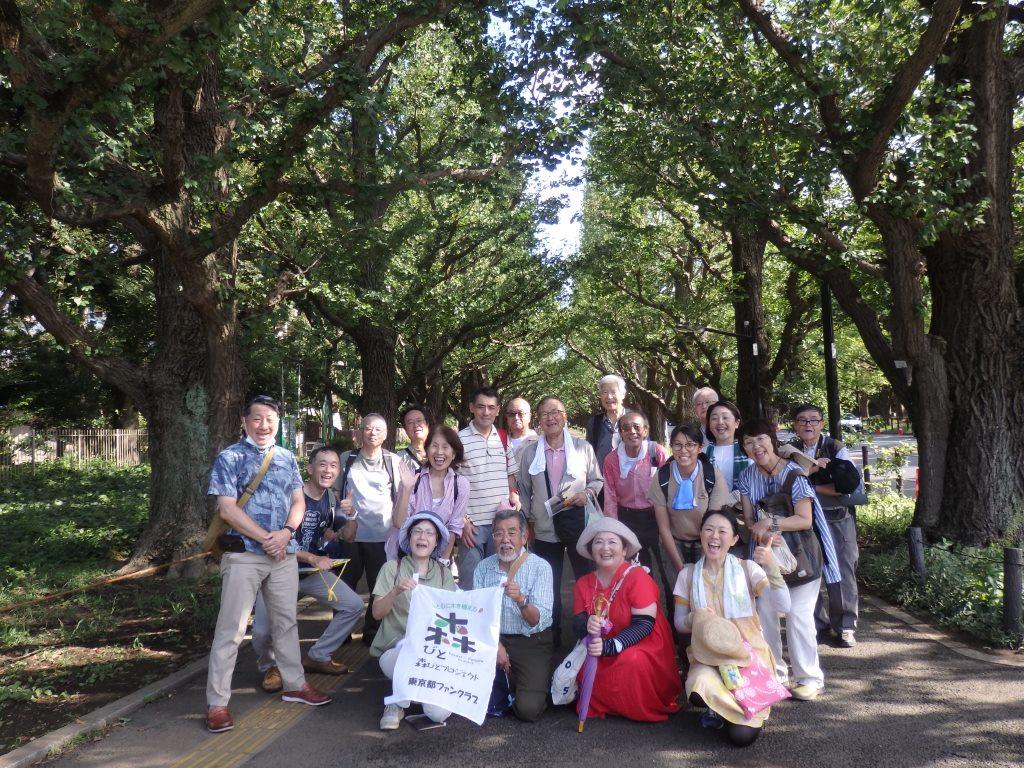

9/10(日)は第4回森びと「エコ散歩」を開催しました。今回歩いた場所は今話題の明治神宮外苑です。

明治神宮外苑の再開発については、数多くの人たちが異議を申し立てていて(数日前にもイコモスが「ヘリテージアラート」を発出)、私たち森びとも都に対して「樹齢100年の樹木伐採に反対する意見書」を提出しました。しかし実際の外苑を知る人は少ないのではないでしょうか。

そこで、この場所がどのようなところなのか、そして何が問題なのか、そんなことを森(植物)を中心に考えながら歩いてみようというのが今回のエコ散歩の趣旨でした。

この日は聖徳記念絵画館の脇の森にあるヒトツバダゴ(なんじゃもんじゃ)の木の前からスタートしました。陽が射すとジリジリ暑く、路面を測るとなんと50度を越えています。ちょっとした林内だと30度に落ち着きますので、都内の暑さの一部はアスファルトが作り出しているのかもしれません。

前回に引き続き、木々や草花との通訳は森びとの植生アドバイザー・中村幸人先生です。今回も植物の特徴からその土地の状態を含めてどんな場所なのかをわかりやすく話をしてくれました。「園芸種とか外来種はあんまり好きじゃないだよね~」という先生が話しだすと、公園という人工のそれらばかりのような自然のなかで、本来の自然の営みが少しづつ見えてくるのが不思議です。この場所は初めてという先生は、先入観を持たずに観察しながらその場で思ったことを共有したいとのことでした。

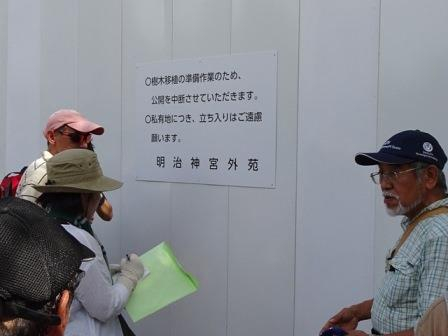

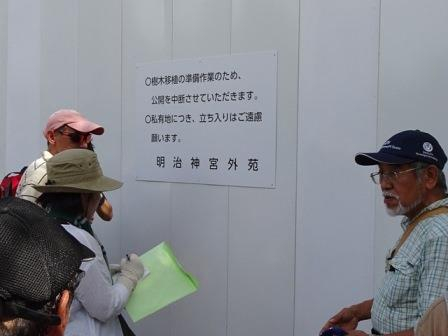

路傍の草木を楽しみつつ国立競技場の前に移動しました。100年近い木々が林立する道路に四方を囲まれた土地はフェンスで囲まれています。

「樹木移植」と書かれていますが、これだけの大木が移植に耐えられるかはかなり難しいそうです。外側からだけしか見れませんでしたがケヤキやスダジイが中心のこの森は、この近辺では土地本来の自然に最も近いところであるように見えました。なんとも皮肉なものです。

実際に周囲を歩いてみると、さまざまな植物からのサインが見て取れました。100年と言う年月にはさまざまな生物が集まってきて、そして少しづつ都会のなかでもより自然に近いかたちに生態系が形作られているようです。

[すくっと延びたケヤキ]

続いて向かったのが、4列に植えられたイチョウが美しい並木道。外側のイチョウ、特にテニスクラブやカフェに隣接したイチョウが弱り始めていて、すでに先端が枯れ始めているものもあります。

この近くにお住いの参加者から解説がありました。現在のテニスクラブのあたりは再開発では球場が移設されるため、さらに影響がでることが予想されているのだとか。騒音なども全く説明がないまま開発許可が出たそうです。どうしたっていろいろ勘繰りたくなりますよね。

[左側(外側)のほうが弱っているように見えます]

コースの最後に、先にフェンスで囲まれていた場所がどんな場所なのかを想像できる場所として選んだ「御観兵榎」に向かいました。ところが、ここでハプニング発生。フェンスが閉まって入ることができません。この日にここに入ることを管理事務所に伝えていたのですけど。。。

[都合ならしょうがないですね]

仕方なく近くの道路に囲まれた木立に入りました。土壌にどんな生き物がいるかを参加者に見ていただこうというのが目的でしたが、、、土壌もだいぶ乾いていたこともありみなさん観察はなかなか苦労をされていたようです。少しは土壌や分解者といった普段気にすることもない世界に目を向ける機会にはなれたでしょうか。

[移動先はここ]

[移動先はここ]

[土を採集して土壌動物を観察するつもりでしたが・・・]

最後はこの場所で円になり、みんなで一言振り返りをして解散となりました。

[会員の野田さんが音頭を取り即席の感謝のうたを合唱して笑顔で解散]

参加された方からは、道路に囲まれた狭い空間にある木々を森と言っていることに驚いたと感想を頂きました。森の捉え方は人それぞれなのだなぁと改めて感じることができました。いろいろな森があってどの森もみんなが親しめるようになるといいですよね。また次のような感想を頂きました。アンケートをまとめてまた次のエコ散歩に生かしたいと思います。

・今回のような散歩はとても新鮮でした。その植物がなぜそこに生えているのかを学べることが楽しかったです。

・百年近い神宮の古木が再開発を理由に、伐採されるのは忸怩たる思いです。都内の貴重な財産が失われつつあるのは、非常に残念な動きです。

・森と言って木や草ばかりを見ていましたが、土壌の生物のことを忘れていました。モノを経済価値でしか評価できないと、森の持つ可能性が理解できないまま、簡単に壊してしまう。それなら森がどんなに素晴らしいところかモノか、たくさんのかたに知ってもらえるよう、私も伝え続けたいです。

・土を掘り、ワラジムシなどの生物を見ることで、明治神宮外苑の住人であり、ここの環境を築いてきたのは、植物の生産者と、分解者である虫や菌類たちだと再認識しました。土の大切さ、そして地球は人類の所有物ではないということを、もっと多くの人々が理解してくれると、何かかわるのではないかと思います。

最後になりましたが、今回参加された皆さん。暑い中本当にありがとうございました。また次も楽し散歩を準備しておりますので是非ご参加ください。(運営委員 小黒)

NO・BLEAK

NO・BLEAK

最近のコメント