先月、森びと主催の「心の森探訪」に参加した。訪問先は岩手県の八幡平で、森びと・みちのく事務所主催の植樹祭への参加と、育苗・育樹活動場所の見学や、小岩井牧場や盛岡手づくり村などの観光地を巡るといった盛りだくさんの行程だった。

八幡平の植樹地である松尾鉱山跡地は、栃木県の足尾町と同様、鉱山開発による煙害と鉱毒により、周囲の木々が枯れ、その自然環境の多くが破壊された場所である。もともとはブナやミズナラが生い茂る森林であったが、現在は外来のあざやかな花が目立つような草が多くを覆っている。土を掘り返すと強酸性の土壌が現れるような場所であるため、せっかく育った木々もある程度まで伸長すると枯れることもあったと言う。その上、猛烈な冬の寒さと風そして雪に襲われる土地であり、教科書通りには木々が育たず、さまざまな挑戦や試行錯誤が必要だったそうだ。

八幡平の植樹地である松尾鉱山跡地は、栃木県の足尾町と同様、鉱山開発による煙害と鉱毒により、周囲の木々が枯れ、その自然環境の多くが破壊された場所である。もともとはブナやミズナラが生い茂る森林であったが、現在は外来のあざやかな花が目立つような草が多くを覆っている。土を掘り返すと強酸性の土壌が現れるような場所であるため、せっかく育った木々もある程度まで伸長すると枯れることもあったと言う。その上、猛烈な冬の寒さと風そして雪に襲われる土地であり、教科書通りには木々が育たず、さまざまな挑戦や試行錯誤が必要だったそうだ。

鉱山で働いていた方々の社宅跡

鉱山で働いていた方々の社宅跡

そのような場所にもかかわらず大きく育ちつつある木々を観察しながら、10年間の森づくりの概要を伺った。土壌改良に使用する炭焼きの現場や、丈夫な苗を育苗する苗床なども見学させていただき、ここに至る過程がどれだけ大変であったのか、そしてまた、どれだけ工夫をしながら、なおも楽しんでやってきたかを知ることができた。たまたま少し自由時間があったため、盛岡の街を歩いた。街の人と話しているとどこかで八幡平とつながった。今回の旅で改めて感じたのが、ふるさとの自然に心を寄せることのできる「豊かさ」のようなものだった。

2006年に試植した荒れ地(上下)

2006年に試植した荒れ地(上下)

荒れ地に強いヤマハンノキの生長

荒れ地に強いヤマハンノキの生長

古い喫茶店のマスターからは、「中津川サケ物語」というパンフを頂いた。そこには昭和40年台の松尾鉱山からの排水がはっきりと写っていて、現在の美しい水面が対照的に配置されていた。昭和30年台後半は多くの魚が姿を消していたそうで、当時の汚染状況が良くわかる資料となっていた。鮭の戻ってきた美しい川は、地元の誇らしい宝物であるにちがいない。老舗和菓子屋のおかみさんは、休みになればいつでも岩手の山々を歩いて植物を観察されているという。八幡平の親戚が松尾鉱山で働いていたこともあり、夏祭りに行われていた花火大会の思い出などを話してくれた。僕らが木を植えている話を聞くと、おかみさんは、本当は「私達がやらなきゃならないことなのに」と言ってお菓子をご馳走くださった。 町中の酒屋に立ち寄ると、そこは自由に角打ちができる店で、利益を度外視した価格で飲み物や食べ物を提供していた。そのお店は、地元の人達もいちげんさんもあっという間に打ち解けて、いろいろな話ができる場になっていた。そこでも八幡平で植樹をしてきたことを知ると声を合わせて感謝と労いの声をかけてくれた。

「人が自然と共存するのではなく、人は自然の一部なのだ」と、みちのく事務所の方が話をしていたが、事実はそうであっても、実際にそう感じられる人はそれほど多くはないと思う。それはおそらく多くの人たちがこうした心を寄せることのできる自然を持たない(持てない)からなのかもしれない。都市で暮らしていたら自然は必要のないものと感じられても仕方ない。物理的には遠くとも、ふるさとの自然(あるいは「心の森」)があって、その自然とつながっている、大切にしようと思う、そんな感覚を持つことができれば、他人のふるさとを尊重することもできるのではないかと思う。そこから自然を破壊しつくしたり、人が制御できないものを作ったり動かしたりする発想は生まれないのではないか。であればこそ、多くの人たちがそういう「心の森」を持てるような、そんな橋渡しをする役割が、とても重要になってきているような気がする。

「人が自然と共存するのではなく、人は自然の一部なのだ」と、みちのく事務所の方が話をしていたが、事実はそうであっても、実際にそう感じられる人はそれほど多くはないと思う。それはおそらく多くの人たちがこうした心を寄せることのできる自然を持たない(持てない)からなのかもしれない。都市で暮らしていたら自然は必要のないものと感じられても仕方ない。物理的には遠くとも、ふるさとの自然(あるいは「心の森」)があって、その自然とつながっている、大切にしようと思う、そんな感覚を持つことができれば、他人のふるさとを尊重することもできるのではないかと思う。そこから自然を破壊しつくしたり、人が制御できないものを作ったり動かしたりする発想は生まれないのではないか。であればこそ、多くの人たちがそういう「心の森」を持てるような、そんな橋渡しをする役割が、とても重要になってきているような気がする。

今、当委員会でも「森の案内人」を実践する講座が始まった。どうしたら多くの方々に伝えられるのか、みんなで学んでいる。たくさんの自然を愛する人たちと出会い、そんな事を考えるきっかけを頂いた「心の森探訪」であった。(事務局 小黒伸也)

今、当委員会でも「森の案内人」を実践する講座が始まった。どうしたら多くの方々に伝えられるのか、みんなで学んでいる。たくさんの自然を愛する人たちと出会い、そんな事を考えるきっかけを頂いた「心の森探訪」であった。(事務局 小黒伸也)

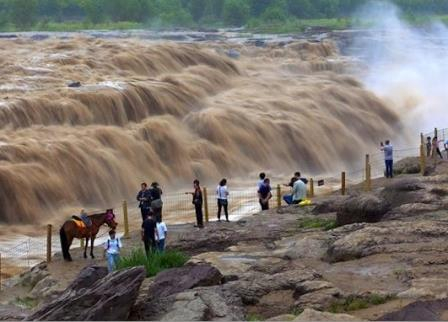

異常気象の猛威は日本ばかりではない。インターネットでその猛威を調べてみると、アメリカではカリフォルニア州で気温が52度を観測、東では大雨被害、ロシアとモンゴルの国境では豪雨で川の水位が4㍍以上になった、北極に近いスウェーデンでは猛暑と干ばつで建国史上最悪の山火事が発生、中国の黄河では大雨で増水し滝が巨大となった、北京などの首都でも市民1千万人が洪水被害に遭っているという。その他の国でも南アフリカで雪が降るなど、地球全体に想定外の気象となっているようだ。(アース・カタストロフ・レビューより)

異常気象の猛威は日本ばかりではない。インターネットでその猛威を調べてみると、アメリカではカリフォルニア州で気温が52度を観測、東では大雨被害、ロシアとモンゴルの国境では豪雨で川の水位が4㍍以上になった、北極に近いスウェーデンでは猛暑と干ばつで建国史上最悪の山火事が発生、中国の黄河では大雨で増水し滝が巨大となった、北京などの首都でも市民1千万人が洪水被害に遭っているという。その他の国でも南アフリカで雪が降るなど、地球全体に想定外の気象となっているようだ。(アース・カタストロフ・レビューより) ロシアに径30㍍、深さ50㍍の巨大穴が(ロシアとモンゴルは国土半分以上が凍土)

ロシアに径30㍍、深さ50㍍の巨大穴が(ロシアとモンゴルは国土半分以上が凍土)

最近のコメント