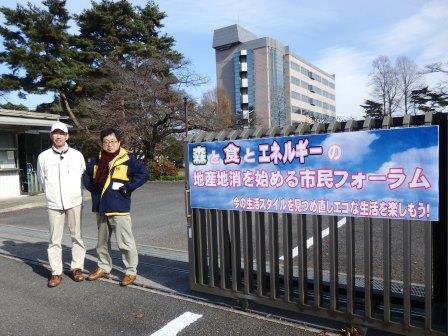

今の生活スタイルを見つめ直しエコな生活を楽しもう!森と食とエネルギーの地産地消を始める市民フォーラム開催!①

11月26日(日)、森びと栃木県ファンクラブ主催の「森と食とエネルギーの地産地消始める市民フォーラム」が開催されました。会場となったのはイチョウの葉が黄金に輝く国立宇都宮大学・陽東キャンパス、アカデミアホールです。

市民フォーラムは、「今の生活スタイルを見つめ直しエコな生活を楽しもう!」とCO2削減、地球温暖化防止に向けて一歩踏み出そうと、基調講演と3名のゲストによるミニ講演・意見交換が行われました。

総合司会は、栃木県ファンクラブの唐沢真子さんが務めました。

主催者を代表して鎌田孝男会長より「2005年から足尾銅山跡地に植えた苗木は今太さ10cmぐらいになっています。何といっても森はいのちの源です。飲む水も工業用水も、ごく当たり前に呼吸し物を食べていますが、森にもう少し思いを寄せる、そんな時だと思います。森に、食に、エネルギーに精通した田村さん、早川さん、山崎さんの講演を受けて、私たちの明日からの活動に生かしていきたい。宮脇昭先生の言った言葉ですが、子孫に株券残すな、金残すな、森を残せと教えてくれました。これからも宮脇先生の教えを継続していきます。最後までのご協力をお願いします。」とあいさつがされました。

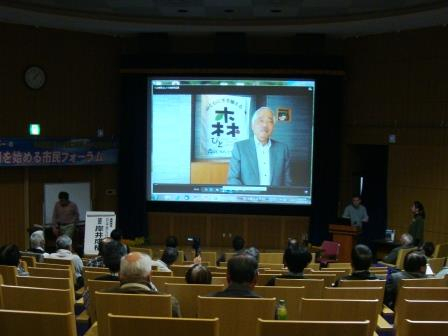

基調講演は当会岸井成格理事長が行う予定でしたが、体調を鑑み録画映像を通じて、地球温暖化防止に向けた取り組みへのメッセージをいただきました。

岸井理事長に代わり、当委員会、高橋佳夫副理事長が基調講演を行いました。

基調講演では、「異常気象が世界各国の国民の暮らしを脅かしている現代、その原因の一つである人間の暮らし方を見直さなければ、今世紀末の気温は上昇し、『生存の不安定な時代』を迎える。地球温暖化にブレーキをかけることは“待ったなし!”という認識を共有したい。企業の“大量生産大量消費の延長線上の浪費生活と言われても仕方ない暮らしを見つめ直し、地球温暖化にブレーキをかけられる暮らしを見つけよう。どういうブレーキをかけるか、「森」「食」「エネルギー」のプロ3名からヒントをいただきたい。」と訴えられました。異常気象の現状や、まだ食べられる食品を破棄している私たちの食生活の問題、暮らしの知恵などが具体的に話されました。

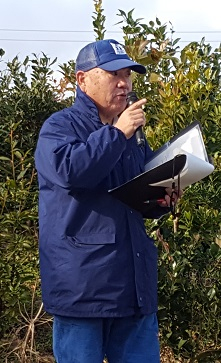

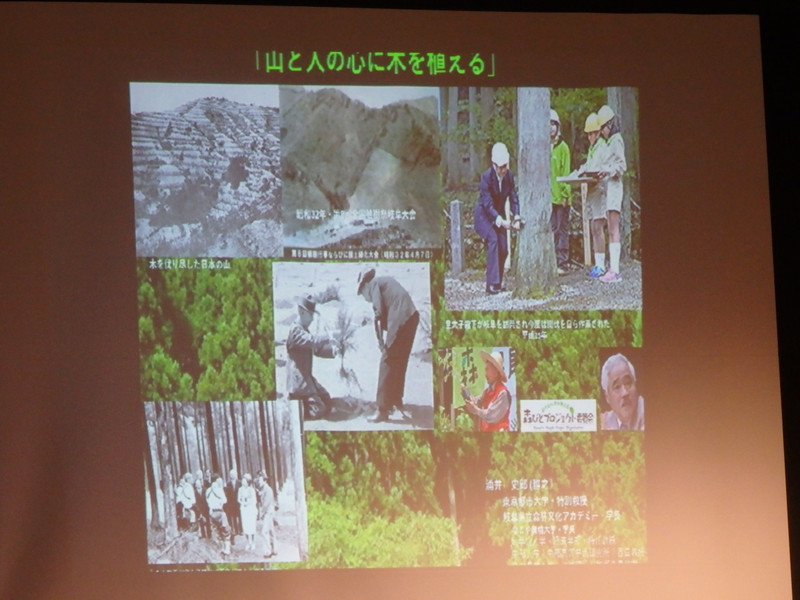

ミニ講演は、「森」の分野から、日光市の有限会社・田村木材店、代表取締役社長の田村文宏様から、「栃木県の森林は35万ha、県土の55%の森林面積を持つ。植林から11年から20年がCO2の吸収が大きい。木を消化することがCO2削減につながる。再生可能な資源。」と豊かな栃木の森の状況が話されました。「とちぎの杉は日本一の品質」を持っていますが県外への発信の弱さから一般の方に理解されないことや、ハウスメーカーが外国産材を使用する傾向にあることや、価格の下落で林業が厳しい状況にあり、栃木県材の利用の拡大が大きな課題であることが訴えられました。「木は、切って使うこと、植えること、そして、育てる循環が大切」と栃木の良質な木材の利用、「地産地消」によって森を元気にし、「森」と生きる暮らしをつくり出していくことを確認しました。

「食」の分野からは、生活クラブ栃木生活協同組合(栃木)、理事長の早川幸子様から、「私が生活クラブの組合員になるまで~現在も組合員でいる理由」と題して講演をいただきました。

「子供を授かり、出産・子育てをする中で、添加物の無い安心な食材を求め探した結果、出会ったのが生活クラブでした。」「生活クラブは『疑わしいものは使わないものづくり』をしており、消費材の価格を生産原価保証方式で決定しているため、生産者が安心して生産できる体制を作っています。ビンのリユースでCO2削減に務め、食材の容器や包装も安全な物を使用しています。」と大量生産・大量消費ではなく、安全安心な食材を必要な分だけ消費する地球にやさしい「地産地消」の暮らしの実践を紹介していただきました。また、「組合員活動を通じて自分たちのありたい未来を作ることができる。様々な社会問題について知ることができる。私たちの生活は政治とつながっており、持続可能な社会づくりを目指したい」と市民ひとりひとりのちからの結集が大切であることが話されました。

生活クラブは、原発事故を契機に原発のない未来を子供たちに手渡すため自然エネルギーの電気の共同購入をはじめています。

私たちは、食材を選ぶ際にも、その食材が生産されている環境、生産者の思いなどにも心を配り、「食」の安全安心を考え「食材選び・購入」をしていきたいと思います。

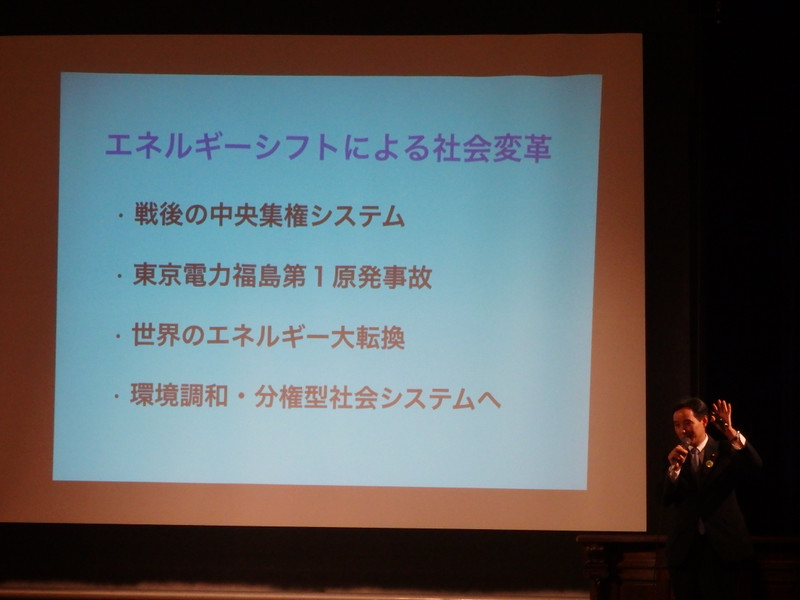

「エネルギー」の分野からは、当委員会顧問で衆議院議員の山崎誠様より「政治が変われば社会も変わる、地域を元気にするエネルギーシフト」と題して講演をいただきました。

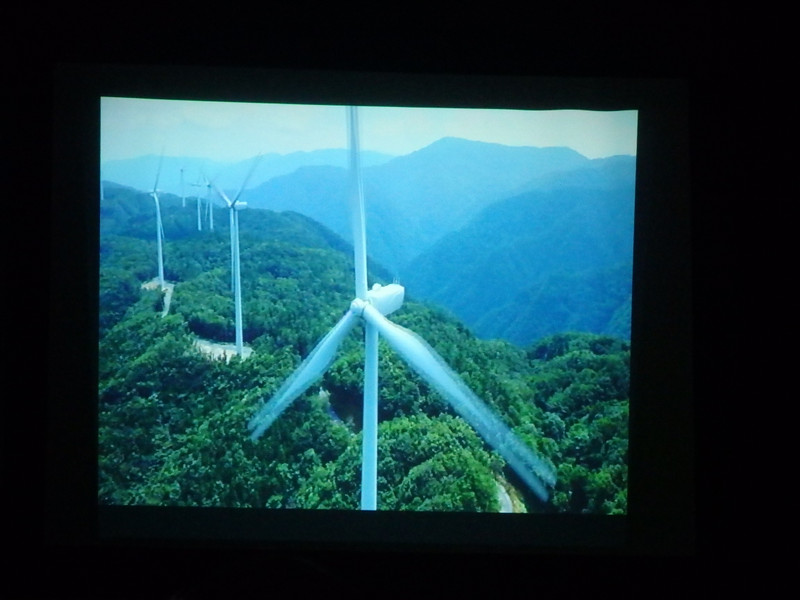

「COP21で、世界は自然エネルギー100%を目指すと確認されたが、日本は原発再稼働、世界の潮流に逆行している。今世界では太陽光+風力で原子力を抜いている。設備容量は逆転している。」「太陽光パネルのコストは1Wが1975年では1万円が2015年50円と200分の1に減少している。再生エネルギーは高いという宣伝に騙されていないか。原発は安全設備などの投資によって作れば作るほど高くなっている。世界は自然エネルギーがベースでその上に蓄電池や他の地域からの融通によって電力をまかなっている。」と世界に逆行する日本の電力政策の問題点を示してくれました。デンマークの事例を取り上げ「大きなエネルギー(集中)から小さなエネルギー(地域分散)への転換によって、地域外へ出ていた光熱費が地域に戻ってくる」仕組みを紹介し、私たちにできることとして「身近な省エネ家電への切り替えや、電力会社を自然エネルギーを届ける電力会社に切り替える」ことで温室効果ガスの排出削減に務め、地球温暖化防止に取り組んでいくことが紹介されました。

これからも森びととして、原発に頼らない森と生きる暮らしをつくり出していきたいと思います。

各ミニ講演の司会は栃木県ファンクラブの清水卓(筆者)が務め、参加者との意見交換を行いました。多くの意見をいただきました。別途紹介させていただきます。大変ありがとうございました。

市民フォーラムの閉会に当たり、栃木県ファンクラブ加賀春吾副会長より「今日のフォーラムは森と食とエネルギーの地産地消を始めるスタートです。」と参加された皆さんと一緒に今の生活スタイルを見つめ直しエコな生活を楽しみながら、地球温暖化防止を実行していこうと呼びかけられました。

(報告:清水 卓)

最近のコメント