好奇心は新たな価値を生み出す“知恵の素”

カモシカが足尾・臼沢の森に現れた。13年間この地で苗木を植えて森を育てているが、カモシカが臼沢の森に現れたのは初めてである。対岸の岩だらけの斜面では何度か見かけたことがある。

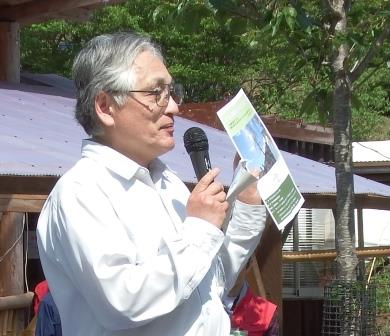

現れたのは5月12日、植樹祭の準備で標高約1千㍍の植樹会場に登っていくと、獣害用ネットにカモシカの角が絡まって、カモシカがもがいていた。カモシカは強暴でないことを知っていた小生は、生後2年ほどのカモシカではないかと判断。後ろ足と前足を確保して逃がしてやろうと思った。

籠から紐を取り出し、後ろ足を紐で結ぼうと、投げ輪のようにして紐を投げ、足を紐で絡めた。前足は仁平スタッフに確保してもらった。地面に胴体を倒され、後足が確保されると、カモシカはおとなしくなった。息遣いも静かになり、覚悟した様であった。

角に絡まったネットを鎌田スタッフに切ってもらい、10分程度でカモシカを解放してやった。“また帰ってこいよ!”と声をかけ、離してやったが、20㌢四方の柵に突入して、柵から胴体が抜けられなくなってしまった。ペンチを持ち合わせていなかったので、手で針金を伸ばし、そこにカモシカの必死の力が加わり、柵から解放できた。

その場では、「カモシカが臼沢の森に興味を持ってくれたのか。それだと嬉しいのだが!」との話になった。特別天然記念物に指定されているニホンカモシカを解放してやった気分は悪くはなかった。落葉広葉樹林や混交林に棲息しているカモシカが臼沢の森を選んでくれたことであれば有難いことである。

後ろ足を確保した時にこのカモシカは雄だと分かった。雄のカモシカの縄張りは10~50㌶というから、また遭えるかもしれない。生後2年~3年だとすれば親子で遭えるかもしれない。それまでには間に合わないかもしれないが、この森を元気に育て、柵やネットを早く外してやりたい。

「好奇心が強い」と言われているカモシカだが、おとなしいことが体感できたひと時であった。

後20日程で暦の上では夏至。アキグミの若葉や花の周囲では人間の暮らしに役立つ小さな社会が動きだている。生物社会には無駄がない。地球温暖化にブレーキをかけていく暮らしのヒントがそこにある気がする。(理事 髙橋佳夫)

最近のコメント