2025年7月

ウェブページ

« 2016年8月 | メイン | 2016年10月 »

2016年9月の21件の記事

2016年9月28日 (水)

2016年9月26日 (月)

「心の森探訪inやんばるの森」④-1 ~心の森 痛みと共に~

羽田空港に下降していく機内から東京の街を見た時、やんばるの森が鮮明に蘇り、心に焼き付きました。私の「心の森」になった瞬間でした。

やんばるの森は、予想以上に生命力に溢れた豊かで深い森でした。本土に比べると、単位面積当たりの動物の種類は51倍、植物は45倍。「多様性・固有性・地史、どの面でも世界遺産に匹敵するのに、もう13年間登録に至らないのです。」とNPO法人奥間川流域保護基金の伊波さんと伊禮さんに教えていただきました。

やんばるの森は、予想以上に生命力に溢れた豊かで深い森でした。本土に比べると、単位面積当たりの動物の種類は51倍、植物は45倍。「多様性・固有性・地史、どの面でも世界遺産に匹敵するのに、もう13年間登録に至らないのです。」とNPO法人奥間川流域保護基金の伊波さんと伊禮さんに教えていただきました。

やんばるの森を流れる奥間川上流を歩かせてもらったことは、貴重なことでした。その豊かさを十二分に実感しました。流域を歩くと一帯を荒らしてしまうので、その後数か月間は入らないとも伺いました。

やんばるの森を流れる奥間川上流を歩かせてもらったことは、貴重なことでした。その豊かさを十二分に実感しました。流域を歩くと一帯を荒らしてしまうので、その後数か月間は入らないとも伺いました。

――やんばるの森を、こうした自然の素晴らしさだけで伝えられればどんなに良いでしょう。(↓希少植物・ハシカンボク)

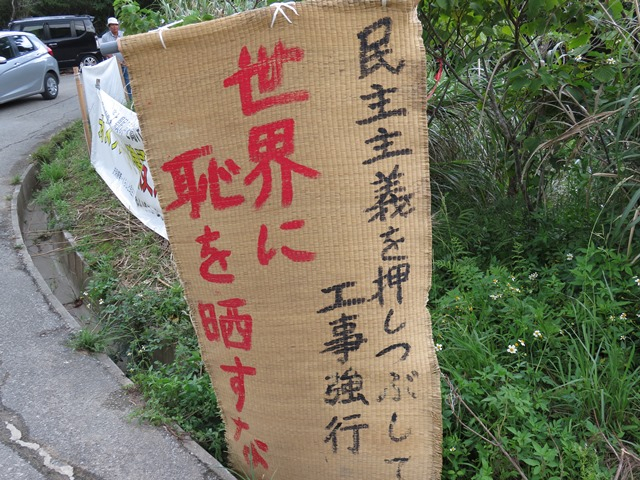

――やんばるの森を、こうした自然の素晴らしさだけで伝えられればどんなに良いでしょう。(↓希少植物・ハシカンボク) 実際、やんばるの森は、ヘリパッド建設や米軍基地という政治・外交・社会問題が複雑に絡み合っています。

実際、やんばるの森は、ヘリパッド建設や米軍基地という政治・外交・社会問題が複雑に絡み合っています。

ヘリパッド建設反対テントを訪れて、日々の闘いのエピソードや、沖縄県の人々そしてヘリパッド建設に囲まれた高江の人々の「まだ戦後とは言えない」気持ちを聴いた時、

森をあちこち削って作られた、用途不明瞭の多数の林道を通った時、

森をあちこち削って作られた、用途不明瞭の多数の林道を通った時、 人の利権追求の強欲を痛感し、心の底が冷たくなりました。

人の利権追求の強欲を痛感し、心の底が冷たくなりました。

伊禮さんの「森は全体で一つの生命体なのです。」という言葉が今も響いています。

落葉樹が少ないため表土が薄い沖縄は、山を伐り通すと、あっという間に赤土が海に流れ出してしまうそうです。それがサンゴを死滅させているとも言われています。また、道は潮風を通してしまい、塩害や乾燥の被害につながっているそうです。ヤンバルクイナやリュウキュウヤマガメ等の希少生物は、車に轢かれたり側溝に落ちたりして命を落としています。

光と陰、清と濁、平和と闘い、平穏と犠牲――相反する思いを羽田上空で交錯させながら、やんばるの森は痛みと共に私の「心の森」となりました。(↓イタジイの実)

後日談ですが、帰って4日後、足尾の作業に参加した2人の女性に、やんばるの森の光と影の話をしたところ、「これまで『きれいな自然を守りたい』とばかり思っていたけれど、そういう話を聞くと、自然だけ見ていてはダメで、歴史や社会の問題も知らないとですね。」と返ってきて、「心の森」が広がった気がしました。

次回、もうひとつ「心の森」をお伝えさせてください。

(事務局 唐澤真子)

自治労東京の皆さんが森の防潮堤の草刈り

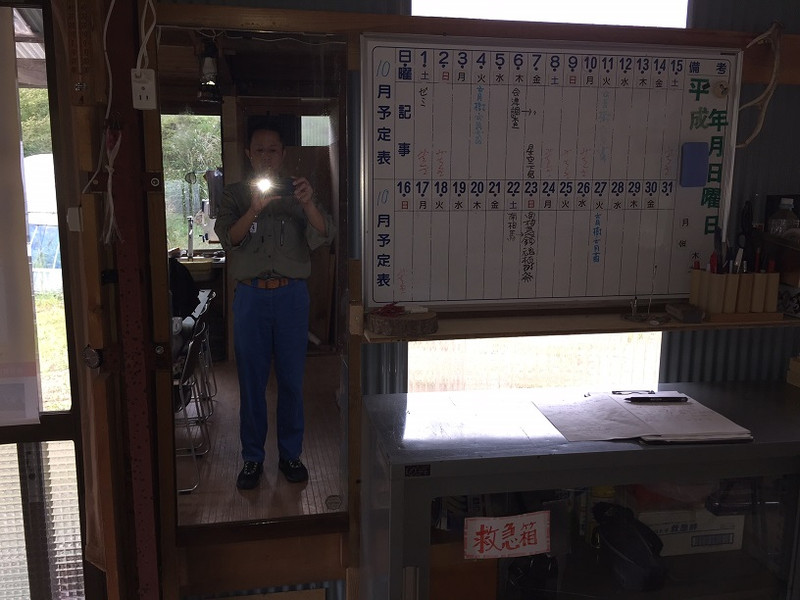

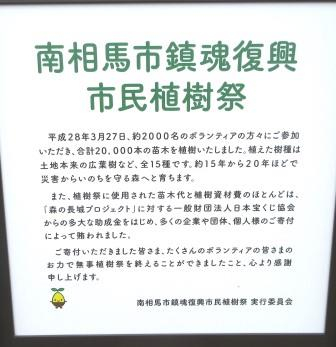

9月24日と25日の両日、南相馬市の萱浜で育てている森の防潮堤で除草ボランティアが行われました。除草してくれたのは今回で2回目の自治労東京の組合員50名でした。

受け入れたのは南相馬市の市民植樹祭応援隊でした。私たちは、除草作業に欠かせない、鋏や飲料水、飴などを用意し、怪我や事故の無いようにサポートしてきました。(写真上:歓迎のあいさつをする渡部代表)

参加者からは、草の生長を見て「ジャングル(うっそうとした草)に入って宝(苗木)を探すようで、大切な苗木を伐らないように緊張しながら草刈りをしました」、との声をいただきました。

また、大きく育った桜の苗木を見た組合員は、「何年後には孫と一緒に花見でもしたいね。除草作業だけでなくこれからは植樹祭にも参加してみたい」、との嬉しい意見を聞かせてくれました。

除草作業は曇り空で湿度が高く、汗をかきながら草との格闘でしたが、終わった後の皆さんの顔の表情を見ていると、達成感ときらりとした笑顔でした。また、来年もお会いしましょう。

(報告:応援隊事務局 東城敏男)

2016年9月25日 (日)

これからの森づくりに思いを寄せました

「記録的日照時間不足」とされる今年の9月ですが、今日は松木沢にも久しぶりの晴天が訪れました。

今日は、千葉県から藤森さん、埼玉県から佐藤さんの女性2名も森作業に参加されました。午前中の作業は、実生から2年間育てた「ヤブツバキ」と「シラカシ」の苗分けです。

トロ箱からスコップですくい、

「ヤブツバキ」576本、「シラカシ」180本の苗が、各ポットに納まりました。特に「ヤブツバキ」は南相馬市の民家の方からいただいた種を撒いて、実生で育てたものです。

「ヤブツバキ」576本、「シラカシ」180本の苗が、各ポットに納まりました。特に「ヤブツバキ」は南相馬市の民家の方からいただいた種を撒いて、実生で育てたものです。

もうひと冬無事に越せば、来年の『南相馬市鎮魂復興市民植樹祭』で植えることができます。故郷の土に根を下ろし、地元を守る木になってほしいと願いながら作業をしました。

もうひと冬無事に越せば、来年の『南相馬市鎮魂復興市民植樹祭』で植えることができます。故郷の土に根を下ろし、地元を守る木になってほしいと願いながら作業をしました。

今日は暑かったので、お昼はゆっくり取りました。今日も足尾の塚原さんから、ひじきの差し入れがあり、おいしくいただきました。藤森さん、茹で枝豆ごちそうさまでした。高橋副理事長、厚揚げとわかめのお味噌汁は汗をかいた身体にしみました。ありがとうございました。

カナヘビも参加。

お腹が膨らんでいるのは、満腹だからではなく、卵を持っているようです。

お腹が膨らんでいるのは、満腹だからではなく、卵を持っているようです。

午後は、苗床の片づけと苗本数のカウントをして一区切りつけました。

その後、武装(?)して、民集の杜のイノシシ追い出しに向かいました。

その後、武装(?)して、民集の杜のイノシシ追い出しに向かいました。

大声を出しても反応がないので、今日の追い出しアイテム「バクチク」に点火。

大声を出しても反応がないので、今日の追い出しアイテム「バクチク」に点火。

ついに、音に驚いたイノシシが現れ、全速力で駆け出しました。撮影も追い出しもできずでしたが、バクチク音の効果を確認することはできました。

イノシシも一生懸命生きていますが、せっかく育った苗木の無残な姿には愕然とします。

金網が歪んでいます。小さな穴でも、体をねじ込んで、こじ入っているのでしょう。

金網が歪んでいます。小さな穴でも、体をねじ込んで、こじ入っているのでしょう。

松木の杜にもイノシシが荒らした跡が見られました。重機が入ったかのようです。

松木の杜にもイノシシが荒らした跡が見られました。重機が入ったかのようです。

一体どうしたら?とばかり思っていた筆者ですが、「しょうがない、荒らされた苗には土をかけてやろう(加賀スタッフ)」「そうだよなぁ(高橋副理事長)」という会話を耳にして、これぞ自然と一体の森づくりなのだ、と感じ入りました。

一体どうしたら?とばかり思っていた筆者ですが、「しょうがない、荒らされた苗には土をかけてやろう(加賀スタッフ)」「そうだよなぁ(高橋副理事長)」という会話を耳にして、これぞ自然と一体の森づくりなのだ、と感じ入りました。

ここは2012年に南相馬市の桜井市長が訪れて植樹した場所です。「木陰が涼しい!」と佐藤さんと藤森さんは声をあげ、「もう森ね」と話していました。

植樹後4年半で、立派に生長しています。ここもやはり、草刈りや鹿の食害対策など、自然と一体になって育てた場所です。

植樹後4年半で、立派に生長しています。ここもやはり、草刈りや鹿の食害対策など、自然と一体になって育てた場所です。

ここには、年々生長していく森がいくつもあります。10年後をイメージしながら、これからも楽しく森づくりをしていこうと思った一日でした。

ここには、年々生長していく森がいくつもあります。10年後をイメージしながら、これからも楽しく森づくりをしていこうと思った一日でした。

心の森探訪inやんばるの森・・・その③

最終日の3日目は、沖縄本島最北端の辺戸岬を経て帰途につくことになりました。青空が広がり、車窓から見える海と時折現れる集落を、名残惜しく想い出に残しつつ北に向かいます。途中、ガソリンを入れに寄った村の共同売店は、なんとも懐かしい雰囲気でした。

最後の訪問地・辺戸岬は、石灰岩が溶けてできた独特のカルスト地形で、一面トベラに似た低木がカーペット状に広がっています。クサトベラ科のテリハクサトベラで、白い可憐な花を咲かせていました。遠くに与論島が見え、背後にそびえる大石林山は存在感たっぷりです。

ここで宮城さんから、沖縄の返還闘争の話を伺いました。

「鉄の暴風」と言われた戦争が終わり、ようやく平和と自由が訪れる、と期待したのも束の間、実はそれからが苦難の始まりであったということ。そしてそれは、今に続く他ならぬ日本政府の沖縄切り捨て政策の始まりであったこと。占領下、本来はアメリカ領になるはずだった与論島の人々と海上で交流を行っていたこと。復帰を願って狼煙をあげたこと。そしてまだその闘いは終わっていないこと。伊波さんたちから伺った話にも通じる、沖縄の人たちの静かな怒りが、ストレートに伝わってきました。

辺戸岬をあとにして、帰路は東シナ海に沿って那覇に向かいます。波は強いものの沖縄らしい美しい海に見送られ、帰途につきました。

今回の旅の目的は、やんばるの貴重な自然に触れることと、沖縄の米軍基地問題と向き合うことでした。わずか三日間ではあったものの、たくさんの知識と気づきを得た旅となりました。

沖縄には厳密な意味で原生林はないそうです。全て人の手が入った二次林なのだとか。それにもかかわらず、これだけ多様な生物が生き残っていることは奇跡的なこと。奥間川ではその自然を存分に味わうことができました。

高江では、戦場を模した米軍の訓練実験のために、今まさにその奇跡の森が壊されようとしている現状を知りました。そしてまた、そこに住む人々が、普通の生活を願って声を上げています。その人々を、米軍のために暴力的な権力を使って排除しようとする、この国の姿も目の当たりにしました。同じことが、自分の住む町や、故郷の近くに起きたとしたら?と考えると空恐ろしくなります。

ネコ(アメリカ)とネズミ(沖縄)の喩えの話は、占領時代、いつでも沖縄の人々を意のままに潰せるというたとえで使われたそうです。その状況が今も昔も変わらないとしても、ネズミが力をあわせたらどうなるか。いま、沖縄で、多くの難しい問題に立ち向かっている人々は、非暴力をつらぬき、難しいことを優しく語り、したたかに、しなやかに、仲間を増やしています。ネズミだと思っていたものが、実は虎であったと気づかせる日が近いのではないか。そう思える今回の旅でした。

私たちもただ応援するだけではなく、沖縄の自然と歴史と、沖縄の人たちが受けている苦しみに、もっともっと関心を広げて、伝えていく必要があるのではないかと痛感しました。正しいとか間違いとかではなく、おかしいものはおかしい。これからも沖縄に何ができるのか、森びとも考えていこうと思います。

最後になりましたが、二日間にわたり高江と奥間川を案内頂きました、NPO法人奥間川流域保護基金、伊波義安さんと伊禮洋代さん、この旅の多くをセッティングしていただいた沖縄在住の梁次邦夫さんに、心よりお礼を申し上げます。(事務局・小黒伸也)

ポット苗に、いのちを吹き込みました。

24日の旧松木村は曇り空です。森びと広場の9時の気温は20℃です。今日は森びと広場の苗床で育てている「タブ」のポット苗の草取りをしました。

植樹後の森と同じく、ポットに苗を植えた瞬間から草との競争です。飛来してくる草の種と土の中で眠っていた草の種が芽をふきだします。人間の都合で少しでも気を抜くと、あっという間にポットの中は草の根が充満し、タブの根に行くはずの栄養を吸い取り、生長を遅くし、しまいには枯らしてしまいます。

松村宗さんのあごひげと比べてもその長さはひげの5倍、タブの根の10倍もありそうです。

「木を植えるのは簡単な作業と思っていたけど、こうして一つ一つ草取りをやって、植えられるようにするまでの育樹作業を経験すると、木を植えるということは大変な作業なんだなぁ」と草取りをしながら森ともの福原さんがつぶやきました。これまで木を植えたことがなく木を植えたいと思っていたそうです。「秋の感謝デー」で木を植えたいと思いを話してくれました。

ポットの中で苗の根が充満するまでの3年間と、植樹後3年間の草取りは、子育てと一緒で、命を育む過程です。その後も、シカやイノシシ、サルなど自然界で生きる生物たちとの厳しい生存競争が待っています。人間も木と同じで、一人では生きていけません。互いに協力し、時には競争し、我慢もして、共生しています。

沖縄では、その命の基盤である自然・やんばるの森を破壊して米軍の「ヘリパッド」建設が強行されています。一度壊した自然を取り戻すには長い年月がかかること、そして、命を守り育てることがどれだけ大変で、大切なことなのかを、ここ足尾に来て学ぶべきだと思いながら、ポット苗の草を抜き、草に取られた栄養を追肥しました。

苗床隅のクリの木は、毬栗が鈴なりです。小川さんが35個のクリを収穫しました。秋の味覚といきたいところですが、ポットに植えて苗に育て、足尾の山に返していきます。

作業小屋の周りの枯れた木に、いろいろなサルノコシカケ科のキノコが密生しているのを発見しました。キノコに栄養を吸い取られ、やがて朽ち果て、分解動物によって土に返っていきます。煙害によって森を失った足尾・旧松木村に、少しずつ森が回復し、パイオニアのヤシャブシが枯れ、次の樹種へと命をつないでいることを確認することが出来ました。

タブのポット苗の草取りが終わると森びと広場に雨が降り出しました。作業小屋に退避し本日の作業を終了しました。

雨が止むのを待って帰路につくと、帰り道でキツネとシカが「おつかれさまでした」と見送るように顔を出してくれました。

本日のボランティアは、松村宗、福原、小川、清水でした。(報告 清水 卓)

2016年9月23日 (金)

心の森探訪inやんばるの森・・・その②

2日目はやんばるの森に入りました。早朝5時半、国指定特別天然記念物「ヤンバルクイナ」に遭えないかと散策しましたが、あいにく姿を見せてくれませんでした。しかし、やんばるの森を探訪している最中に、姿を見せてくれました。

案内人の伊波さんと伊禮さんによると、ヤンバルクイナは約1.400羽が生息しているとが、クイナは飛ぶ事が出来ないために、マングースや野犬、カラスなどの獣害によって安心して暮らせる森が年々狭められているという。人間のエゴにより持ち込まれた外来種や捨て犬や猫により、年間1億3000万もの駆除費用がかかるという。なんともおかしな話です。

案内人の伊波さんと伊禮さんによると、ヤンバルクイナは約1.400羽が生息しているとが、クイナは飛ぶ事が出来ないために、マングースや野犬、カラスなどの獣害によって安心して暮らせる森が年々狭められているという。人間のエゴにより持ち込まれた外来種や捨て犬や猫により、年間1億3000万もの駆除費用がかかるという。なんともおかしな話です。

今年の心の森探訪は、NPO法人奥間川流域保護基金代表の伊波義安さんと伊禮洋代さんのご協力により、やんばるの森を散策することができました。この森は今月15日に33番目の国立公園に指定され、世界自然遺産への登録を目指しています。しかし、米軍の北部訓練場や高江のヘリパッド建設など、世界自然遺産への登録はほど遠いとの話でした。

今年の心の森探訪は、NPO法人奥間川流域保護基金代表の伊波義安さんと伊禮洋代さんのご協力により、やんばるの森を散策することができました。この森は今月15日に33番目の国立公園に指定され、世界自然遺産への登録を目指しています。しかし、米軍の北部訓練場や高江のヘリパッド建設など、世界自然遺産への登録はほど遠いとの話でした。

基金の皆さんは、利水のために奥間川にダム建設されると自然が破壊されるとして、ダム建設反対を継続してきました。結果、ダム建設を止めることができましたので、奥間川流域には豊かな生態系が残されています。

一歩、森に入ると南の島特有のヒカゲヒゴ(シダ植物)の生えるジメッとした亜熱帯性気候の森を体感できました。生きものにとってパラダイスとのことでした。

一歩、森に入ると南の島特有のヒカゲヒゴ(シダ植物)の生えるジメッとした亜熱帯性気候の森を体感できました。生きものにとってパラダイスとのことでした。

奥間川を上流へと歩をすすめると、ヒメハブ、リュウキュウリクガメ、シリケンヤモリ、リュウキュウハグロトンボなどが歓迎してきれました。国や県の特別天然記念物が目の前に姿を現し、驚きの連続でした。

奥間川を上流へと歩をすすめると、ヒメハブ、リュウキュウリクガメ、シリケンヤモリ、リュウキュウハグロトンボなどが歓迎してきれました。国や県の特別天然記念物が目の前に姿を現し、驚きの連続でした。

少しだけ覗くと生きものたちは「自然環境守ってくれてありがとう」と言っているようで、ヒメハブも攻撃姿勢を見せませんでした。

やんばるの森は、イタジイ(本土ではスダジイ)の森はブロッコリーの森とも呼ばれいる、まさにモッコリモッコリとしたブロッコリーの森でした。

ブロッコリーの森はいま危機に瀕していると言われています。縦横無尽に林道が建設され、生物多様の森が林道によって分断されています。その原因のひとつは、国の「沖縄対策」の柱である補助金漬けがあるようです。補助金で林道を造って、さらに森を皆伐して植栽する事業が行われ、この事業は、1ヘクタールあたり10年で1.300万円も出るというのです。なんともふざけた事業があるものだと驚きました。

私たちは人間が破壊した森を、土地本来の木で森づくりを進めていますが、やんばるの森も危機に瀕していることを知りました。この森の危機を元気に守っていくためには、未来を見据えた人間の抵抗と闘いが伴うことの大切さを実感しました。そして、命を育む森を守っていく”森とも”たちの継続した連帯活動の重要性を感じました。

私たちは人間が破壊した森を、土地本来の木で森づくりを進めていますが、やんばるの森も危機に瀕していることを知りました。この森の危機を元気に守っていくためには、未来を見据えた人間の抵抗と闘いが伴うことの大切さを実感しました。そして、命を育む森を守っていく”森とも”たちの継続した連帯活動の重要性を感じました。

宿に戻ると、一昨年足尾の森づくりにも参加いただいた沖縄の皆さんが私たちを待っていました。交流では、一昨年前に植えた足尾の木々の生長の報告、やんばるの森に入った感想、そして沖縄の基地問題等を話し合って、久しぶりの再会で”森とも”の絆を深めることができました。

宿に戻ると、一昨年足尾の森づくりにも参加いただいた沖縄の皆さんが私たちを待っていました。交流では、一昨年前に植えた足尾の木々の生長の報告、やんばるの森に入った感想、そして沖縄の基地問題等を話し合って、久しぶりの再会で”森とも”の絆を深めることができました。

(事務局・水落一郎)

2016年9月22日 (木)

生きるために必死な鹿と向き合う心得と育苗の経験を学びました

20日の森びと広場は朝から小雨でした。9時の気温は17℃、早速、作業打ち合わせ。まず、橋倉さんから19日に「松木の杜」に2頭の鹿が入り込んでいるのを目撃した、という情報を受け、まずは鹿を追いだすことにしました。

20日の森びと広場は朝から小雨でした。9時の気温は17℃、早速、作業打ち合わせ。まず、橋倉さんから19日に「松木の杜」に2頭の鹿が入り込んでいるのを目撃した、という情報を受け、まずは鹿を追いだすことにしました。

追い出し前に鎌田さんは、「鹿は腹這いになって身を隠している。鹿の逃げ道を確保する。柵の出入口は内側に開ける。」とアドバイスしてくれました。横一列になって声や笛、そして金具と石で音を出して追い出しました。

追い出し前に鎌田さんは、「鹿は腹這いになって身を隠している。鹿の逃げ道を確保する。柵の出入口は内側に開ける。」とアドバイスしてくれました。横一列になって声や笛、そして金具と石で音を出して追い出しました。

(写真上:鹿進入の跡)

(写真上:鹿進入の跡)

昼食では、いただいた切り干し大根の煮物をご馳走になりました。午後は、小雨の下で今年後半から来年に向けた育苗計画案を話し合いました。足尾で育苗する最大の課題は、いかに厳しい寒さから苗を守かということを改めて気付かされました。

昼食では、いただいた切り干し大根の煮物をご馳走になりました。午後は、小雨の下で今年後半から来年に向けた育苗計画案を話し合いました。足尾で育苗する最大の課題は、いかに厳しい寒さから苗を守かということを改めて気付かされました。

苗床では、柵の脇で生長している栗の毬栗が口を開き、虫に食べられる前に子孫をのこしてくれ、といような感じでした。

苗床では、柵の脇で生長している栗の毬栗が口を開き、虫に食べられる前に子孫をのこしてくれ、といような感じでした。

それに応えて栗の実を少しばかり拾いました。

それに応えて栗の実を少しばかり拾いました。

本日のボランテイアは、鎌田、松村、橋倉、福原、福田でした。(報告 福田哲男)

2016年9月21日 (水)

「心の森探訪inやんばるの森」➀ ~やんばるの森を破壊し、米軍オスプレイパッド建設を強行する現場に立つ~

9月19日~21日、森びとプロジェクト委員会では「心の森探訪inやんばるの森」を開催しました。初日、関東と秋田から参加した18名は、現地に在住をしている森びとインストラクター第1期・梁次邦夫さんと合流し、沖縄県北部にある「やんばるの森」を目指しました。

「やんばるの森」は、沖縄県北部の国頭村・東村・大宜味村にまたがるイタジイなどの常緑広葉樹からなる亜熱帯の森で、日本の面積の0.1%に満たない面積に、世界でもここにしか生息しないヤンバルクイナやノグチゲラなどの貴重な固有種が生息する生物多様性の森です。そして、今月15日には「やんばる国立公園」に正式に指定され、ユネスコの世界自然遺産登録に向けて歩み始めました。

「やんばるの森」は、沖縄県北部の国頭村・東村・大宜味村にまたがるイタジイなどの常緑広葉樹からなる亜熱帯の森で、日本の面積の0.1%に満たない面積に、世界でもここにしか生息しないヤンバルクイナやノグチゲラなどの貴重な固有種が生息する生物多様性の森です。そして、今月15日には「やんばる国立公園」に正式に指定され、ユネスコの世界自然遺産登録に向けて歩み始めました。

しかし、この「やんばるの森」とその周辺に住む住民の生活を破壊する事態が起きています。東村にある高江は人口150人ほどの集落で、住民は“神々の住む森”として畏敬の念を抱いて生活をしていたそうです。その集落を取り囲むように、6か所のオスプレイパッドが造成されようとしており、昼夜問わずの激しい騒音と低空飛行を行うため危険に晒され、200℃以上の高熱によって貴重な動物にも影響が出てきます。7月からは全国から500人以上の機動隊が派遣され、非暴力で抗議行動を行う住民や支援者を暴力的に排除しています。沖縄県以外では報道をされることの少ない問題ですが、米軍基地問題を含め私たち自身の問題として受け止め、その闘いを牽引しておられる沖縄県民、そしてかけがえのない自然(森)と共に生きる高江住民と連帯をしに、現場(N1裏にある建設監視テント)を訪れました。

NPO法人奥間川流域保護基金代表の伊波義安さんより闘いの報告を受けました。「住民たちを囲むようにヘリパッドが作られることは、戦場を想定したもので、ここは米軍の行う実験場なんです」とおっしゃっていました。

NPO法人奥間川流域保護基金代表の伊波義安さんより闘いの報告を受けました。「住民たちを囲むようにヘリパッドが作られることは、戦場を想定したもので、ここは米軍の行う実験場なんです」とおっしゃっていました。

バリゲードで双方がせめぎあう場所。

その奥には、ガードマンの姿が。

現地では、元土木技術者の方からも同様の話を伺いました。

森びとから、筆者が出迎えていただいた名護市議・翁長さんに連帯のあいさつを行い、その後、森びと東京事務所・大野所長より激励カンパを渡しました。翁長さんからは「ぜひ、ここでの闘いを拡散して下さい」とおっしゃていました。

(9月21日付沖縄タイムス1面)

宿に戻り、改めて「やんばるの森」について、伊波さんより講演をいただきました。

宿に戻り、改めて「やんばるの森」について、伊波さんより講演をいただきました。

講演の最後に、伊波さんから「沖縄は戦後1度も平和になったことがない」と、まさに日本の平和と民主主義を守る最前線で闘われている方の声に、参加一同胸をうたれ、より連帯を深めていく決意を新たにしました。

講演の最後に、伊波さんから「沖縄は戦後1度も平和になったことがない」と、まさに日本の平和と民主主義を守る最前線で闘われている方の声に、参加一同胸をうたれ、より連帯を深めていく決意を新たにしました。

(事務局・小林敬)

2016年9月18日 (日)

森と生きる暮らしのヒントは川の生き物たちからも教えられる

日光に向かう東武日光線の鹿沼付近の車窓は、秋蕎麦の白い花と黄金色に輝く稲が美味しい恵みを地域の皆さんに届けている嬉しい森(自然)と生きる暮らしが伝わってきます。

日光に向かう東武日光線の鹿沼付近の車窓は、秋蕎麦の白い花と黄金色に輝く稲が美味しい恵みを地域の皆さんに届けている嬉しい森(自然)と生きる暮らしが伝わってきます。

昨日(17日)は、足尾松木沢の生態観察チームの3回目の会合・調査でした。昨日の調査は松木川の水生生物でした。現場に入る前は、観察チームメンバーの塚崎庸子さんから調査の基本的な事柄をレクチャーしていただき、その後、用意してくれた調査用具を使って生物を採取しました。

昨日(17日)は、足尾松木沢の生態観察チームの3回目の会合・調査でした。昨日の調査は松木川の水生生物でした。現場に入る前は、観察チームメンバーの塚崎庸子さんから調査の基本的な事柄をレクチャーしていただき、その後、用意してくれた調査用具を使って生物を採取しました。

2時程の採取を行って昼食、その後は採取した生物を指標生物用紙にまとめてみました。

2時程の採取を行って昼食、その後は採取した生物を指標生物用紙にまとめてみました。

その結果、生物の多くは指標の「きれいな水」、「ややきれいな水」に含まれていました。松木川一部の採取ですから結論的なことはなんとも言えません。

その結果、生物の多くは指標の「きれいな水」、「ややきれいな水」に含まれていました。松木川一部の採取ですから結論的なことはなんとも言えません。

事前のレクチャーで塚崎さんは、「まだ、2度しか出会っていない“アミカ”が採取できれば嬉しい」、と言っていたその“アミカ”を小柴さんが採取していました。水温が15度以下のきれいな淡水に棲む蚊の仲間ですが、生き物の血を吸って生きるという蚊ではないそうです。詳しくは後ほど。そのアミカの幼虫が拡大写真(上、下の写真は腹側で吸盤がある)です。

事前のレクチャーで塚崎さんは、「まだ、2度しか出会っていない“アミカ”が採取できれば嬉しい」、と言っていたその“アミカ”を小柴さんが採取していました。水温が15度以下のきれいな淡水に棲む蚊の仲間ですが、生き物の血を吸って生きるという蚊ではないそうです。詳しくは後ほど。そのアミカの幼虫が拡大写真(上、下の写真は腹側で吸盤がある)です。

その他の生き物は、マリモのような神秘的なボルボックスという植物プランクトンを採取しました。多くの細胞が直径数百ミクロンの球の表面に並んでいまるそうです。(ボケている写真が採取したボルボックス、鮮明なのがネットで紹介されていたもの)

その他の生き物は、マリモのような神秘的なボルボックスという植物プランクトンを採取しました。多くの細胞が直径数百ミクロンの球の表面に並んでいまるそうです。(ボケている写真が採取したボルボックス、鮮明なのがネットで紹介されていたもの)

さらには、珍しい「アズキヘビ」と言われているシマヘビの小さい時の様態とシマヘビ(写真:上がアズキヘビ、下がシマヘビ)。爬虫類ジュニア博士の滝沢君が教えてくれました。その他、カジカガエルのオタマジャクシ。

さらには、珍しい「アズキヘビ」と言われているシマヘビの小さい時の様態とシマヘビ(写真:上がアズキヘビ、下がシマヘビ)。爬虫類ジュニア博士の滝沢君が教えてくれました。その他、カジカガエルのオタマジャクシ。

調査から引き揚げる途中に捕えたカワラバッタ(写真:羽裏がブルーで美しい)、カマキリ(写真:バッタを食べている)でした。水生生物や爬虫類、昆虫の働きを話し合い、私たちの暮らしには無関係でないことを実感しました。

調査から引き揚げる途中に捕えたカワラバッタ(写真:羽裏がブルーで美しい)、カマキリ(写真:バッタを食べている)でした。水生生物や爬虫類、昆虫の働きを話し合い、私たちの暮らしには無関係でないことを実感しました。

11月は、松木沢の草原に生える草を徹底調査することを話し合って生態観察は終わりました。メンバーの皆さん、お疲れ様でした。(報告 髙橋佳夫)

11月は、松木沢の草原に生える草を徹底調査することを話し合って生態観察は終わりました。メンバーの皆さん、お疲れ様でした。(報告 髙橋佳夫)

森びと検索

最近の記事

最近のトラックバック

- NPO【森びとプロジェクト委員会】の賛助会員になりました。 (LMN研究所 @tada-de-English)

- NPO【森びとプロジェクト委員会】の賛助会員になりました。 (LMN研究所 @tada-de-English)

- 感動するほどの美 (哲学はなぜ間違うのか)

- ドライブ (遊びと仕事とアレコレと)

- 九州の大雨続く 土砂災害警戒 (時々時事爺)

- オオクワガタ低コストマット飼育に最適です! (オオクワガタ大型美形養殖技術マニュアル )

- 先日22日・・・ (宣彦ルーム本館)

- 足尾 松木村 続報!!! 星野金治郎〜現代に繋ぐ!!! (ノスタルジックハンター 懐古と追憶)

最近のコメント