強風に耐える「孤高のブナ」の厳しさを体感し、「希望のブナ」の生長を見守る。

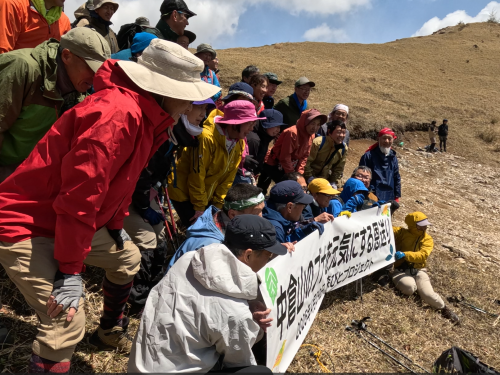

4月29日(火)に開催した「足尾・中倉山のブナを元気にする恩送り」には48名(登山班43名、地上班5名)のボランティア、森びとスタッフが参加し、「孤高のブナ」の根を守る活動と2023年4月29日に植林した「希望のブナ」の生長観察を行いました。

前日の雨も明け方に上がり、快晴の下で開催することが出来ました。

朝6時に足尾ダムゲートに到着し松木川源流を眺めると、中倉山から虹が伸びていました。今日参加するボランティアの皆さんと「孤高・希望の親子ブナ」をつないでくれているように感じ、寒い朝でしたが心が温かくなりました。

「足尾に緑を育てる会」様からお借りした松木川を渡った右側の広場(仮設駐車場)に森びとスタッフが集合し打ち合わせを行い、参加者を迎える体制につきました。大野運営委員、橋倉スタッフが足尾ダムゲートにスタンバイ。参加者を確認後「仮設駐車場」に誘導しました。

駐車場では乾燥させた黒土と草の種子の入った袋(植生袋)のセットを山頂に運んでもらうよう黒土5ℓ入りを60袋準備。加賀スタッフ、山田サポーターが受付けを担当し、山内・深津サポーターが参加者の体力に応じて黒土の荷揚げをお願いしました。到着順に7時頃から順次中倉山登山口を目指して出発しました。

登山口に向かう道路には、雪の多かった冬場に餓死したと思われるシカの遺体が雨で道路に流されていました。動物たちが足尾の冬を生き抜く厳しさを垣間見ることが出来ました。

40分ほどで登山口に到着。登山口からはつづら折りの急坂が続き、昨日の雨で登山道がぬかるんでいないか一歩一歩確かめながら、小石や落ち葉で滑らないように慎重に登りました。登山道の脇には黄色い花を咲かせたスイセンやスミレが咲き、疲れを癒してくれます。

最初の尾根を越え、直登の坂を登ると遠くに「孤高のブナ」と左側の斜面に食害ネットで囲われた「希望のブナ」が見えました。

南斜面の迂回路を歩くとピンク色のヤシオツツジが咲いており、足を止めて花見と記念撮影。ミズナラの林を抜け、視界が広がると斜面の上に「孤高のブナ」、斜面下に「希望のブナ」が目に飛び込んできました。登山経験者が多く10時20分には、最後尾のグループが到着しました。

尾根筋は風が強く「孤高のブナ」は大きく枝を揺らしています。風を避け、南斜面に下がり根を保護する植生袋づくりを行いました。

出来上がった植生袋を「孤高のブナ」東側の崩壊地に運び、山田・山内サポーターの説明と実演を受けた後、張り付けていきました。松木川から吹き上げる風に飛ばされないように押さえながら針金のペグを刺し、地面と接着するように踏みつけました。

尾根に立つと体が流されるような強さの風で体温も奪われます。根の保護活動終了後は南斜面に下がり「希望のブナ」の生長観察と、登山者に保護のお願いを伝える看板を設置しました。

看板の除幕式は、ブナの幼木の植林と看板設置に協力をいただきました林野庁日光森林管理署の中村署長、徳川前署長、「孤高のブナ」の実採取から7年間育ててくれた松村さん、幼木を背負いあげてくれた大津さんの4人で行いました。雪山に生きる「孤高のブナ」の写真が写る看板に大きな拍手が送られました。

森びとプロジェクトより筆者・清水からお礼を述べさせていただきました。その後、ブナの保護活動への協力・助言をいただいている日光森林管理署・中村昌有吉署長より挨拶をいただき、参加された中から、群馬県水上町の松原さん、宇都宮市の木村さんより感想をいただきました。

≪「希望のブナ」保護のお願い≫

【このブナは「孤高のブナ」の子で、「希望のブナ」と名付けました。過去の煙害による草木や村びとの怒りや悲しみなどの遺伝子を親から受け継いでいます。このブナには未来を生きる森(山)を愛する皆さんに、“森は友だちですよ!”と語りかけてほしいと願っています。「希望のブナ」が末永く生きられますように、皆様のご支援を望んでいます。】

「希望のブナ」の樹高は126㎝、根元の太さは2㎝、昨年から伸びた枝の長さは10㎝でした。鹿の食害に合わないようにネットで覆いましたが、豪雪や豪雨、強風、暑さなど気候変動に負けずに生長してほしいと願います。

看板は、親ブナが「希望のブナ」を見守れるよう北向きに設置しました。“煙害の歴史”と“未来への希望”を継承し、私たち森びとや登山者に、人生の厳しさと勇気、そして、”森は大切な友だちだよ!”と伝えてほしいと思います。

強風は止まず、参加者の計測では風速15m/sでした。11時30分には下山を開始し、怪我人もなく終了することが出来ました。「中倉山のブナを元気にする恩送り」に参加いただいた皆さま、大変ありがとうございました。

次回の開催は2025年11月3日(月・祝日)の計画です。ご参加をお待ちしています。

(報告者:清水卓)

最近のコメント