気候危機に向き合う生活を考えるシンポジウム開催①

4/20、一般財団法人日本鉄道福祉事業協会と森びとプロジェクトは共催で「気候危機に向き合う生活を考えるシンポジウム」を開催し、東京都品川区の目黒さつきビルとZoomによるオンライン形式で開催しました。

司会はJR東労組本部で書記をしている飯田麻美子さんが務めてくれました。

主催者あいさつに立った森びとプロジェクト桜井勝延代表は「原発を止めるということから全く外れてしまい、原発を再稼働したり、新たな原発を作るという方向に日本政府は舵を切ってしまいました。これは被災者はもちろんですけれども、暮らしや命がぞんざいに扱われてはならないことを、このシンポジウムを通じて共有していただければと思います。同時に、本当に原発を再稼働することが地球温暖化や気候危機に対する方針として正しいのかということについても共有していただきたいと思います」「私たちが今生きている地球を壊しているのは人間の生活です。アメリカのトランプ大統領のように気候変動とか二酸化炭素の問題は問題がないという極端な見解を持った国家指導者が出てくると、世界中の人たちまた生物が、命あるものが危機に陥るわけです。私たちは今ある現実、今進んでいる気候危機を共有することで、自分事として捉え、この気候変動に対して取り組みをしていかなければならないと思います」等が語りました。 その後、4名からそれぞれの立場・現場から問題提起をしてもらいました。

その後、4名からそれぞれの立場・現場から問題提起をしてもらいました。

1人目は東京都でマンションにお住いの奥村隆夫さんより、「気候変動に対する体験と対処・対応の限界」について報告をもらいました。2019年10月に発生した台風19号により川崎市武蔵小杉のタワーマンションのライフラインが水没し、電力・水道の機能が停止し、完全復旧と対策には1年間要しました。この出来事を自分事として捉えて、自宅のあるマンションが浸水した時の危機感から出発し、調査を開始するとともに自治体への要望やマンション居住住民へ呼びかけて対応策の検討をしてきたそうです。そして、異常な気候変動に危機感を感じている人々や組織体はたくさん存在するので、互いから学び、協力・連帯することが大切であることが語られました。

2人目は、秋田県のJRで働く高橋淳さんから、今年の秋田県の県北地域と青森県の津軽地区は過去最大の大雪時の現場の様子が報告されました。「2月22日22時から明朝5時までの間で、秋田県県北地区の普段雪があまり降らない所で大雪となりました。私も当時当直で、二ツ井という駅では 1時から5時20分の間で88cmの積雪を記録していました。当時の新聞でも大雪の記事が大きく掲載され、中には線状降雪帯が発生したとも書かれていました」「これは倒木の写真ですが、陣場~津軽湯ノ沢間という秋田県と青森県の県境のところになります。倒木あるいは線路支障しているのが2日間で166本確認されました。また、切断作業中に腹部に倒れてきて肋骨を骨折する二次災害も発生させてしまいました」「今回の雪害は、死者が出なくて良かったと感じます。ライフラインが断たれてしまうことは想定しましたが、運良く短時間で復旧となったことや、高齢者住宅での屋根の雪下ろし作業が行われず倒壊してしまうこともなく、結果から運が良かっただけとしか思えません。また、鉄道の運転再開が一番遅かったのですが、鉄道以外の交通インフラも運転再開までかなりの時間を要しておりました。道路ももちろん通行止めとなり、そういう環境で生きるためにどうするべきか改めて考えさせられました。こうするべきという明確な答えが出なく、もどかしいとも感じます。これからもこのような災害級の大雪は発生するものと想定し、構える・備えることをしていきたいと思います」等が語られました。

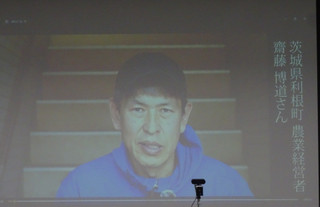

3人目は、茨城県利根町で農家をしている齊藤博道さんから「実際大規模化している農家にとっては補助金を使って、その飼料米を作ればある一定の金額が保証されるという制度があります。しかし我々小規模農家っていうのはほとんどが飼料米を作らず、食用米を作っているのが現状なんです。実際、食用米が今まであまりにもコストに対して、見合わない金額で秋口収穫を経た時点で、農協さんや集荷業者にとって買い取られるという金額が、マイナスになっていたのです」「我々小規模農家がこの国は今までも支えてきてるのが現状だと思うんです。本当に小規模農家が本当に今後減少していけば、必ず日本はもう食糧危機目前に来てるなと実感しているんです」「私の場合、単なる米の生産だけじゃなく自分で営業努力しながら、個人のお客さんとの繋がりを作りながら、直販っていうスタイルを確立してるがゆえに、何とか継続しているのです。野菜農家とか米農家と直接繋がって信頼できる人間関係を作りながら食料を調達するっていう時代になるのが理想的なのかと思います」等が語られました。

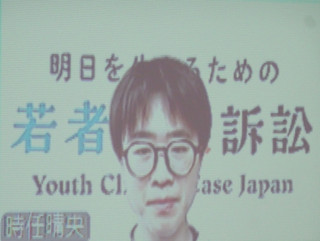

4人目は、若者気候訴訟原告団の時任晴央さんから、相次ぐ森林火災・森林伐採の報道を見て、将来への不安を感じて気候変動に関する活動を始めた経緯が語られました。そして、昨年8月に14歳から29歳の若者たちが日本の主要火力発電事業者10社(CO2排出の30%を占める)を相手取り、1.5℃目標と整合する科学と国際合意の水準での排出量の削減を求めて、名古屋地裁に訴えました。シンポジウム参加者に最後に訴えたのは「私よりも後に生まれた世代がかつての地球の現状を知り、私になぜ何もしなかったんだと問われる時が来ると考えると絶望します。気候危機が二度と止まらない日がやってくることを想像すると、生きていく自信がなくなります」と、原告からの意見陳述での言葉が紹介され、参加者の心を熱くしました。

②に続く…

(運営委員・小林敬)

コメント