9月28日の森作業集中日。足尾の山々は深い霧に覆われていましたが、徐々に青空が広がりさわやかな秋空となりました。9時30分の気温は23℃でしたが、夏日が戻り、汗ばむ陽気となりました。

本日の森作業には13名が参加。舎人担当の2名も合流しミーティングを行いました。

森づくり事業20年に向けて、森びと広場北側の崩落する危険がある斜面に低木を植え、斜面の補強と松木を訪れる皆さんに森の散策を楽しんでもらえるよう花の咲く低木を植える準備を進めています。

ミーティングでは、森を構成する木々を守る林縁の低木層・マント群落の役割について高橋森づくりアドバイザーからレクチャーを受け、植栽のイメージを膨らませました。

大野さんから本日の森作業が提起され、“みちくさの庭”からアセビを斜面上部に移植することになりました。作業に当たってはアセビを掘り起こす班、移植するための穴を掘り黒土を準備する班、鎌田さんが持参してくれたナナカマド、ミズヒキ(赤)を植える班の3班に分け作業を開始しました。

舎人の2名は“みちくさ”のオープン準備をした後に移植作業に合流しました。

“みちくさの庭”のアセビが密植しており、生長を考えて間をあけて掘り起こしました。

アセビと柵の間隔が狭く、スコップを入れると石に当たり掘り起こすのも一苦労です。気温も上昇し汗だくになりながら、根を残すように慎重に掘りました。

移植する斜面も2m間隔に穴を掘り、黒土を入れて元の土となじませ、移植の準備を行いました。

掘り起こしたアセビを一輪車に積んで植樹地に運び、順次植えていきました。植樹した後は周りの草を刈りマルチングしました。46本移植することが出来ました。

ナナカマドとミズヒキは“みちくさの庭”に植えました。

昼食後は、獣害柵で囲われた植樹地内を歩き、「階段脇にはドウダンツツジ、ミツマタは3か所に寄せ植えしよう」、「ヒマワリを植えよう」、「園内の通路脇にはシモツケ植えよう」など、斜面の形状を確認しながら意見を出しあいました。「西側にコスモスを植えれば岩山のジャンダルムに映えるスポットになるのではないか」など、四季折々・色とりどりの花が咲く“松木郷”を想像し、みなさんから笑顔がこぼれました。

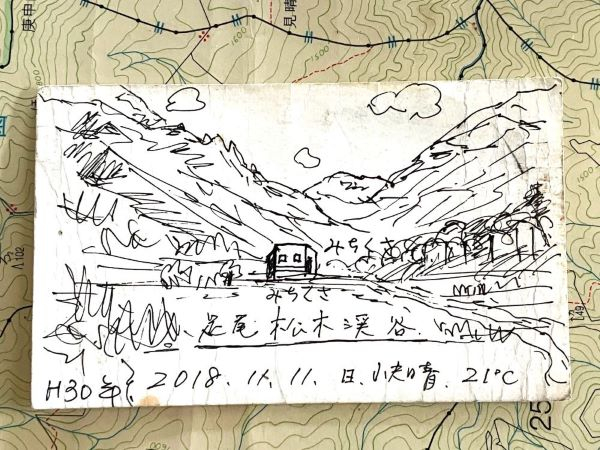

遊働楽舎“みちくさ”では、午後1時頃、「今日は、小井土さんはいますか?」と二人連れの男性が訪れました。お話を伺うと佐野と足利来られた遠藤さんご兄弟で、2018年にお兄さんが松木渓谷の散策に来た時に舎人の小井土英一さんが対応し、足尾の話しや足尾の山の地図を分けてくれたことなどが話され、感謝の気持ちを伝えに来てくれたそうです。

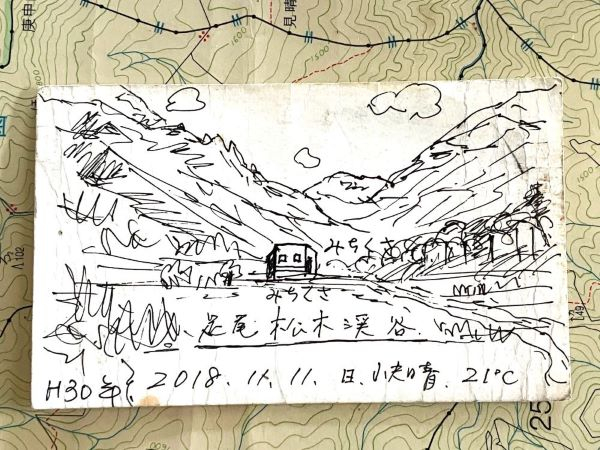

当時、小井土さんから頂いた名刺の裏側に遠藤さんが書いた“みちくさの小屋”とジャンダルム方面の山々を書いたスケッチを見せてくれました。そこには「2018.11.11、日、快晴、21℃」と訪問日が記されていました。小井土英一さんが今年2月に亡くなられたことを伝えるとがっかりとなされ、お悔やみを申されました。5年前に舎人で対応された小井土さんの名刺を大切にし、再度訪問いただいた遠藤さんご兄弟に感謝です。おそらく、舎内の丸太に座って「よく来たの―」とお話を聞かれていたと思います。

「みちくさノート」には「何回目かの“みちくさ”です いい場所です 足尾は良いところです」と書いてくれました。またのお越しをお待ちしています。

終了ミーティングでは、大野さんより北側斜面の植樹地の名称を「こころの園」にしたいと提案がありました。その「こころ」とは、森づくりを行ってきたスタッフ・サポーター一人一人違うのではないかと話になりました。松木の村びとの思いや、AI時代に生きる子供たち・孫たちに残したい自然、負の歴史ではなく未来のために森を育ててきた親・おじいさんの気持ちなど、次回の森作業に各自の思いを出し合うことにしました。

15時になっても暑さが残る足尾ですが、赤とんぼが空を舞い、キクイモの黄色い花が風に揺れ、りんねの森の幼木も紅や黄に色づき、草木や生き物たちは秋の訪れを教えてくれます。

10月の遊働楽舎“みちくさ”のオープン日は11日(水)、26日(木)になります。皆様のお越しをお待ちしています。

本日の森作業は、鎌田さん、高橋さん、大野さん、橋倉さん、福原さん、山本さん、本間さん、矢口さん、田村さん、武田さん、済賀さん、山田さん、キンバリーさん。舎人担当は、岩田さん、清水でした。

(報告:清水 卓)

最近のコメント