松木渓谷入口の出会いの場「みちくさ」屋根修理は間もなく終わります

6時半頃に明るくなる足尾。窓から外を見ると薄っすらと雪が積もっていました。天気予報では晴ということなので楽しみな一日になってほしいと車を走らせました。昨日の柳の蕾は寒くて縮こまっているようでした。

森びと広場の気温は-1度、天気は快晴のようでした。いつものように小屋を暖めて、ホットコーヒーを飲みながらの打合せ。昨日に続き屋根の修理作業と「松木の杜」内の若いシラカンバが食べられないように幹をガードする作業をすることにしました。

森びと広場の気温は-1度、天気は快晴のようでした。いつものように小屋を暖めて、ホットコーヒーを飲みながらの打合せ。昨日に続き屋根の修理作業と「松木の杜」内の若いシラカンバが食べられないように幹をガードする作業をすることにしました。

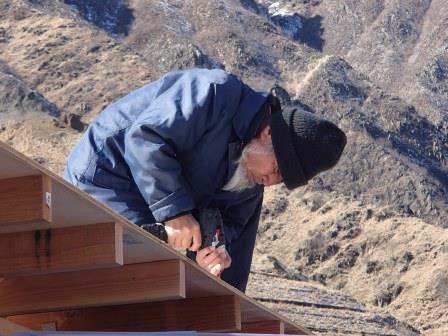

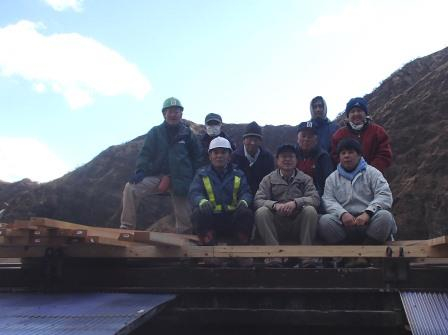

「みちくさ」屋根の雨漏り修理4日目も順調に進み、昼食前には屋根半分に板を張り、午後2時半頃にはその半分に板を張り終わりました。

「みちくさ」屋根の雨漏り修理4日目も順調に進み、昼食前には屋根半分に板を張り、午後2時半頃にはその半分に板を張り終わりました。

天気が良いのでハイカーが松木渓谷から戻り、私たちに「お疲れ様です」と挨拶をして通り過ぎて行きました。

天気が良いのでハイカーが松木渓谷から戻り、私たちに「お疲れ様です」と挨拶をして通り過ぎて行きました。

最後の作業は波トタンを張るので、試に4枚のトタンを張ってみました。なんとか強風に耐えられる屋根に仕上がることを見届け、本日の作業は終わりました。当初計画の今月下旬の仕上がりには間に合いました。「みちくさ」4月オープンが楽しみです。

最後の作業は波トタンを張るので、試に4枚のトタンを張ってみました。なんとか強風に耐えられる屋根に仕上がることを見届け、本日の作業は終わりました。当初計画の今月下旬の仕上がりには間に合いました。「みちくさ」4月オープンが楽しみです。

足尾松木沢の銅精錬後の滓(カラミ)

足尾松木沢の銅精錬後の滓(カラミ)

最近のコメント