心に木を植える議論を創りだそう!

今日の毎日新聞に宮脇昭先生と山田英生さんの対談記事が載っていました。訴えは未来の子どもたちへのメッセージでした。そこで宮脇先生は、「地球上では、森をはじめとした緑の植物が、太陽の光のエネルギーによって二酸化炭素を吸収し、酸素を放出する唯一の生産者であり、人間も微生物と同様に植物によって生かされている一存在にすぎません。今、世界的な経済危機がいわれているが、我々の本質である生命の次元から見れば、株券や札束という紙切れの問題です。大事なことは、今の大人社会の影響により、バーチャルな世界に生かされている子供たちに、紙切れの尊さを教えることではなく、生の命の尊さ、はかなさ、厳しさ、素晴らしさを教えること。」と言っていました。

今日は、明後日に開かれる第4回通常総会の資料づくり・準備を行い、準備はほぼ終わることができました。総会では、宮脇先生が新聞紙上で訴えていることを、森づくり運動を通じてどのように創りだしていくのか、そのために会員は何をなすべきなのか、という議論を創りだしてほしいと願っています。

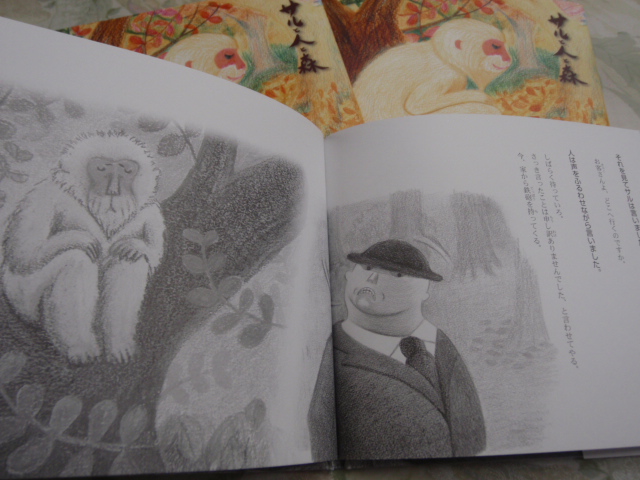

通常総会の運営をめぐって打ち合わせをしていると、大人の絵本『サルと人と森』が事務所に納品されました。一同、その梱包を開けて絵本を見て、「素晴らしい絵本ができた。この絵本を多くの皆さんに読んでもらって、宮脇先生の訴えに応え、一本でも多くの木を植えてほしいなあー!」、と感じたようでした。

最近のコメント