台風19号の被害調査(10月月14日)に基づき18日・19日の両日、民集の杜北側の金網の修繕、水源の修繕、臼沢の森上部の金網点検を行いました。

森びと事務局、スタッフの皆さんに協力を呼びかけ、18日は、鎌田スタッフと橋倉スタッフが駆けつけてくれました。

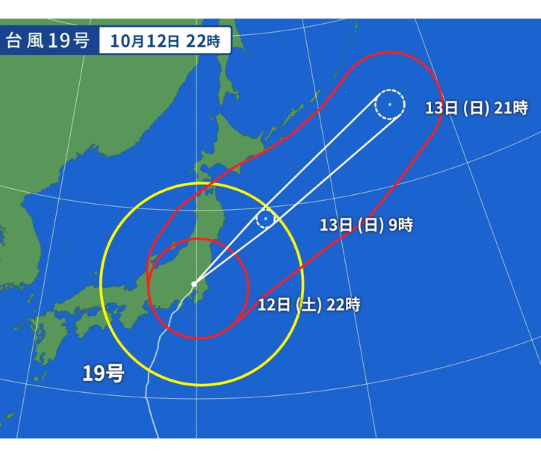

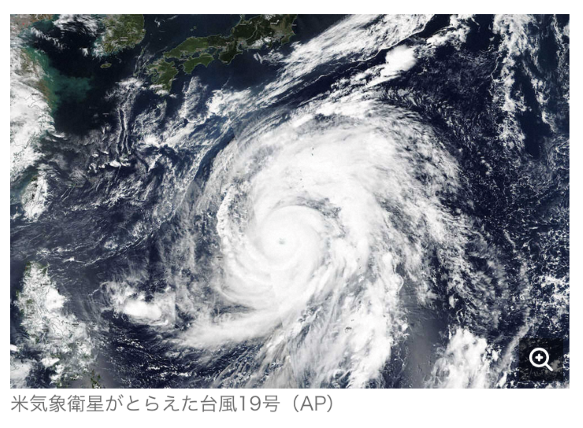

橋倉スタッフの報告によると、昨日18日の足尾・松木沢は気温12℃。肌寒い一日でした。森作業は、台風被害への対処で水源の復活を目指し取り組まれ、「普段は小さな流れの沢水が、水の入った重い浴槽を押し流してしまうのだから、どれほどの雨が降ったのかとただ驚くばかりです。」と台風19号の猛威を伝えてくれました。足尾の雨量は、国土交通省の発表で12日8時〜13日4時まで(20時間)で436ミリ、最大時雨量53ミリでした。

導水ホースに詰まった大量の砂に手を焼きましたが、散水用の太いホースは開通しました。しかし、みちくさや作業詰所への細いホースの砂抜きが出来ず、やむなく翌日回しとなりました。

砂抜きに時間がかかり、遅い昼食の後は、中倉山登山道へ向かう道路状況の

調査が行われました(11月3日に中倉山“孤高のブナ”保護の取り組みが行われます)。予想された通り、至る所で土石が道路を覆い、最初の土砂を整理し車で前進しましたが、直ぐ次の土砂が待っており、車を降り徒歩で調査を続けましたが、11月3日の物資輸送は徒歩でやるしかないとの思いを持たれたようです。

橋倉スタッフから『大きな被害を残した台風19号、被災された皆さんにお見舞い申し上げます。そして同時に、この災害の根本的な原因である「地球温暖化」を、ストップさせて行く決意を新たにしました。』とメッセージが寄せられました。夕方から雨が降り、大雨になるとの予報もあり、18日の森作業を終了しました。これ以上悲しむ事態を迎えないように安全第一の行動をして欲しいと思います。

本日19日は、昨日に引き続き台風被害の復旧森作業を行いました。本日は6名の森びとスタッフとJREU横浜の栗脇さんが駆けつけてくれました。9時の気温は14℃と肌寒い松木です。森びと広場の作業詰所でミーティングを行い、鎌田スタッフから昨日の復旧作業と中倉山へ向かう道路の状況が報告されました。

午前中は舎人2名の協力もいただき、民集の杜北側の金網修繕に鎌田、福原、弘永スタッフ、細いホースの砂抜きに舎人小林さん、JREU・栗脇、柳澤スタッフ、筆者清水、臼沢の森上部の網の点検に松村宗スタッフ、舎人小黒さんの3班に分かれて作業を行いました。

細いホースの砂抜きは想像以上に困難でした。内径20mmのホースの内側に砂がビッシリと詰まり、砂防ダムの高さを利用して振るい落とそうとしましたが砂が抜けず、砂の詰まりをハンマーでホースを叩きながら少しづつ落としていきました。ホースの長さが100mほどあり、砂防ダムの高さでは抜けきれないことから途中でホースを切断することにしました。切断面を見てビックリです。「砂!」です。根気よく砂を抜き砂防ダムの下に下がるホースから茶色い水が出てきたときは「出たー!」と歓声が上がりました。12時半になり、もう半分のホースは午後に砂抜きをおこないました。

臼沢の森上部の網は落石やシカにより一部に破れが発見されました。舎人小黒さん、松村宗スタッフが修繕してくれました。作業を終え階段を降りると落石が木の根で止めている様子が確認されました。

民集の杜北側の金網修繕は、砂防ダムから水が流入していた西の部分は、水路の確保と網の改修を行いました。ポールの折れたところとはポールの差し替えを行いました。作業終了後は松木の杜に移動し、入口の金網修繕を行いました。

遅い昼食を取りながら各作業の報告を行い、午後の作業の打ち合わせを行いました。

午後は、細いホースの砂抜き継続班、森びと広場に大雨が降った時の水を逃がす水路づくり班、“みちくさ”入口の土砂の撤去班に分かれ作業を行いました。

雨も上がり、青空が見えてきました。

前日18日からの懸案だった細いホースも砂が抜け、ホースをつなぎ合わせると“みちくさ”と作業詰所の水道から水が流れました。茶色い水から、透明の水になることを確認しました。

各班の作業を終え、3時半に帰路につこうとすると雨が降ってきました。

“人間の都合”で森づくりはできませんが、人間の都合で排出し続けた温暖化ガスによって、巨大な台風を生みだしていることを捉え返す2日間の森作業(復旧作業)となりました。

二日間の森作業は、18日鎌田、橋倉。19日は鎌田、松村宗、弘永、福原、柳澤、JREU横浜・栗脇、筆者・清水でした。

探訪では、地域文化の移り変わりや先人たちの歴史を聞きまして、普門寺が歴史上に関わりのあることを知り、これも何かのご縁なのかと思った次第です。足尾植樹の関りも、同様に、私共の人生にとりまして、どちらも、ご縁の賜物であると、平素より感謝しております。長畑の古い歴史に親しみを持って、頂いた歴史書を読んでみたいと思っております。」という感想をいただきました。

探訪では、地域文化の移り変わりや先人たちの歴史を聞きまして、普門寺が歴史上に関わりのあることを知り、これも何かのご縁なのかと思った次第です。足尾植樹の関りも、同様に、私共の人生にとりまして、どちらも、ご縁の賜物であると、平素より感謝しております。長畑の古い歴史に親しみを持って、頂いた歴史書を読んでみたいと思っております。」という感想をいただきました。 勝道上人から二宮金次郎の精神と文化が地域に宿る長畑集落に鎌田さんの菩提寺があるということは有難く、嬉しいことでしょうか。鎌田順子さん、感想を送って頂きありがとうございました。(報告 髙橋佳夫)

勝道上人から二宮金次郎の精神と文化が地域に宿る長畑集落に鎌田さんの菩提寺があるということは有難く、嬉しいことでしょうか。鎌田順子さん、感想を送って頂きありがとうございました。(報告 髙橋佳夫)

最近のコメント