縄文人になりきって、鉛色の雪空に“みちくさ看板柱”を打ち建てる!

29日、足尾ダムゲートを入って松木沢を望むと、雪雲が山々を覆っていました。遠方の山はぼんやりとしか見えません。森びと広場に10時着、広場一面は5センチの積雪、気温はマイナス1℃。しかも強風が吹き荒れ、雪煙が舞っていました。

29日、足尾ダムゲートを入って松木沢を望むと、雪雲が山々を覆っていました。遠方の山はぼんやりとしか見えません。森びと広場に10時着、広場一面は5センチの積雪、気温はマイナス1℃。しかも強風が吹き荒れ、雪煙が舞っていました。

作業開始するにも躊躇する強い風なので、しばし作業小屋で話し合いをしながら待機しました。話し合いの結果、作業はハウスの苗木散水、“みちくさ”看板の穴掘りと支柱建てをすることにしました。

作業開始するにも躊躇する強い風なので、しばし作業小屋で話し合いをしながら待機しました。話し合いの結果、作業はハウスの苗木散水、“みちくさ”看板の穴掘りと支柱建てをすることにしました。

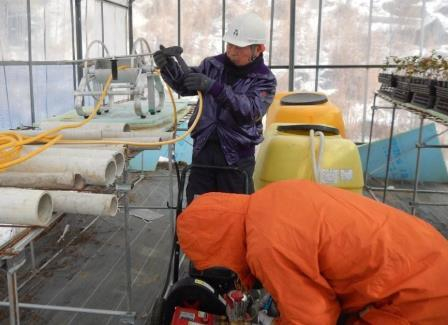

二班に分かれて作業開始、散水班は動力浄水器のエンジンも直ぐに始動したので撒水は順調にすすみました。

二班に分かれて作業開始、散水班は動力浄水器のエンジンも直ぐに始動したので撒水は順調にすすみました。

穴掘り班は、表面の土が凍結していて少し手間取りましたが、その後は極めて順調にすすみました。穴の深さは背の高い鎌田さんの腰まで掘りました。

穴掘り班は、表面の土が凍結していて少し手間取りましたが、その後は極めて順調にすすみました。穴の深さは背の高い鎌田さんの腰まで掘りました。

ここまで作業がすすむとくるとスタッフのヤル気は、「柱を建てようぜ!」となりました。散水を済ませた二人も支柱建てに合流し、6人の人力でアタックしました。

ここまで作業がすすむとくるとスタッフのヤル気は、「柱を建てようぜ!」となりました。散水を済ませた二人も支柱建てに合流し、6人の人力でアタックしました。

筆者は、200㎏はある柱をどのように運ぶか、そしてどのように建てるのか?重機で吊上げないと無理だ、と思っていました。その不安は即、吹っ飛びました。

筆者は、200㎏はある柱をどのように運ぶか、そしてどのように建てるのか?重機で吊上げないと無理だ、と思っていました。その不安は即、吹っ飛びました。

鎌田スタッフは、単管3本で使って柱をお神輿のように載せて運びました。松村(宗)スタッフは、穴の中に垂直に板を立て、柱の底の角が土壁に引っかからないようにしました。これで柱の底が板をすべり、ほんの少しの力で垂直に立ちあがりました。

鎌田スタッフは、単管3本で使って柱をお神輿のように載せて運びました。松村(宗)スタッフは、穴の中に垂直に板を立て、柱の底の角が土壁に引っかからないようにしました。これで柱の底が板をすべり、ほんの少しの力で垂直に立ちあがりました。

穴の中には初代の柱で使った礎石を再利用したので、向きを補正するのも大変楽でした。 縄文時代の先人もこんなことしながら柱を立てたのだろうと思いながら、先輩スタッフのアイデアに感心しきりの筆者でした。見て、聞いて経験したことを実践場面で活かす、という事の大切さを実感しました。

穴の中には初代の柱で使った礎石を再利用したので、向きを補正するのも大変楽でした。 縄文時代の先人もこんなことしながら柱を立てたのだろうと思いながら、先輩スタッフのアイデアに感心しきりの筆者でした。見て、聞いて経験したことを実践場面で活かす、という事の大切さを実感しました。

昼食後は、2月24日に開催される「冬の感謝デー」で使用する鉄筋や甲羅板を臼沢の森第2ゲートへ運び、森作業を終了しました。29日のスタッフは、鎌田、松村(宗)、松村(健)、岡安、加賀と筆者でした。(報告 橋倉喜一)

昼食後は、2月24日に開催される「冬の感謝デー」で使用する鉄筋や甲羅板を臼沢の森第2ゲートへ運び、森作業を終了しました。29日のスタッフは、鎌田、松村(宗)、松村(健)、岡安、加賀と筆者でした。(報告 橋倉喜一)

最近のコメント