本日は8月7日(日)、天候は快晴です。

8時45分に遊働楽舎“みちくさ”をオープンしました。入口に掛けられている温度計はすでに31℃、日中には34℃に上がり暑い一日になりました。ビオトープでは30㎝程の小さなヤマカガシが「水遊び」をしていました。

みちくさ、社務室の外板塗装が風雨や日光によって薄くなってきたので、防腐剤を塗りました。

一日では塗り終わりませんでしたが、塗り終えたところは輝きを取り戻しました。

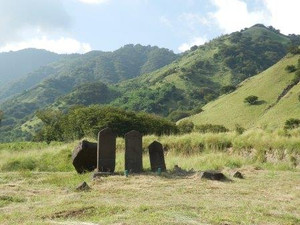

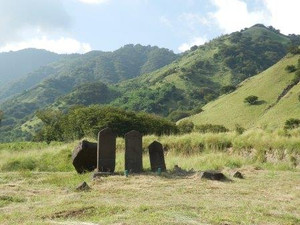

お盆(旧盆)を前に高橋副理事長と仁平スタッフが旧松木村の祠と墓石周りの草刈りをしてくれました。松木村に暮らした人々(ご先祖様)が帰る場所をきれいにし、少しずつですが緑のよみがえる「ふるさと」で安らいでもらえればと思います。

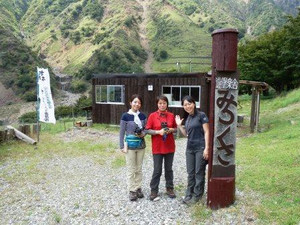

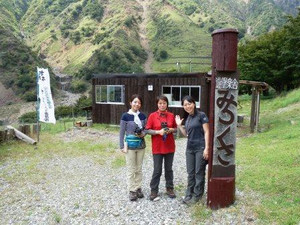

本日最初の訪問者は、森びとの小黒事務局次長が案内してくれた山ガール3人組です。5月の植樹にも参加してくれた方々で、本日は松木渓谷の散策と臼沢の森の観察にやってきました。書棚の足尾銅山の写真集や田中正造物語に関心を示し、足尾の歴史や植樹活動について会話が弾みました。「森ともノート」にもメッセージを書いてくれました。

「みちくさはゆっくりのんびりできて気持ち良いです。少しずつ木が増えてきているのも嬉しいですね。これからも植樹の時など遊びに来ます。(久美さん)」

「おいしいコーヒーごちそうさまです。風がふいてとても居心地がよいです。これから松木渓谷にいきます。また植樹に来ますのでよろしくお願いします。(彩さん)」

「8年前に来た松木と違い、緑がたくさん見えておどろきました。あの黒い山がこんなに緑にかわるのかと、人間の可能性を感じました。ここの場所も静かでいいですね。また来ます。(紀さん)」

木々の生長の確認と育樹・育苗活動にもご参加ください。

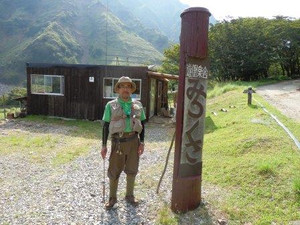

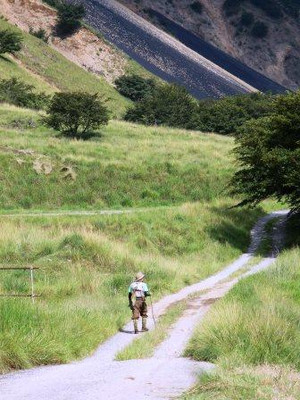

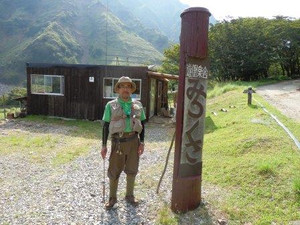

次に立ち寄ってくれたのは、埼玉県から初めて松木渓谷を訪れたという釣り人の男性です。定年後趣味を大切にし、時間をつくり釣りに出かけているとのこと。松木川はキャッチ&リリースですが、自作のフライでイワナを釣り上げた話を聞かせてくれました。「一匹でも釣れたら最高にうれしい」と釣りの楽しさを教えてくれました。

木々が増え、森の生長によって作られたミネラルが川に流れだし、川の生き物たちの命も育んでいることを釣り人の皆さんが教えてくれます。またのお越しをおまちしております。

気温の高い1日でしたが、松木川上流から吹く風が涼しさを運んでくれました。西側のヤシャブシの森には鹿たちが夕涼みに姿を現しました。アキアカネやシオカラトンボが空を舞い、里に下りる時期を確認しているようです。ぜひ、季節の変化を感じにお越しください。

(舎人:岡安、清水 本日の放射線量 0.152μsv/h)

今日は、いつもより少し早く”みちくさ“に到着しました。中倉山山頂付近は、霧がかかっていましたが徐々に日射しが差し込んできました。

今日は、いつもより少し早く”みちくさ“に到着しました。中倉山山頂付近は、霧がかかっていましたが徐々に日射しが差し込んできました。 午前中は、“みちくさ”の周辺の草刈りなどをしながら過ごしました。ビオトープの周辺は昆虫たちの運動会のように沢山飛び回っていました。シオカラトンボは羽を休めて気持ちよさそうでした。

午前中は、“みちくさ”の周辺の草刈りなどをしながら過ごしました。ビオトープの周辺は昆虫たちの運動会のように沢山飛び回っていました。シオカラトンボは羽を休めて気持ちよさそうでした。 久しぶりの舎人(みちくさに立ち寄った方と情報交換などします)作業を普段できない草刈鎌を研いで、草刈りの準備を行ってくれました。(鎌田舎人)

久しぶりの舎人(みちくさに立ち寄った方と情報交換などします)作業を普段できない草刈鎌を研いで、草刈りの準備を行ってくれました。(鎌田舎人)

最近のコメント