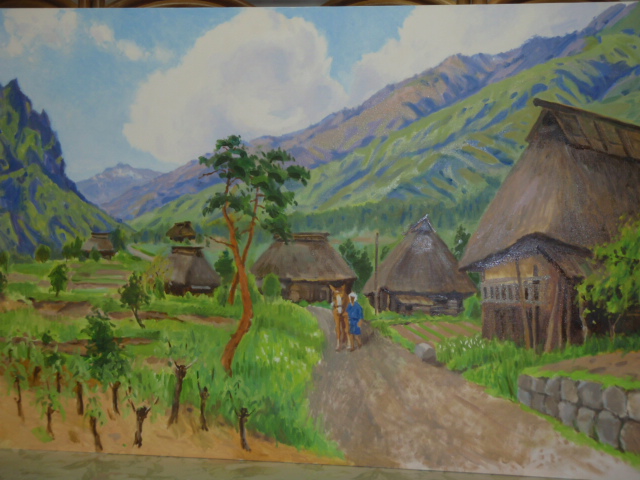

松木の杜にニラを植えました

アジアの孤児になる事態が発生しました。北朝鮮が2回目の核実験を行った、と報道されました。どんな理由を言っても許されるものではありません。世界の心が北朝鮮から離れるばかりです。本日は、軽トラックのラジオからそんな報道を耳にしながら黒土を運びました。

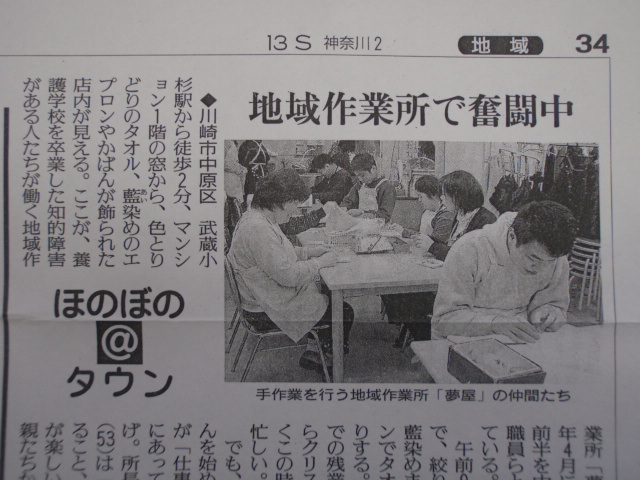

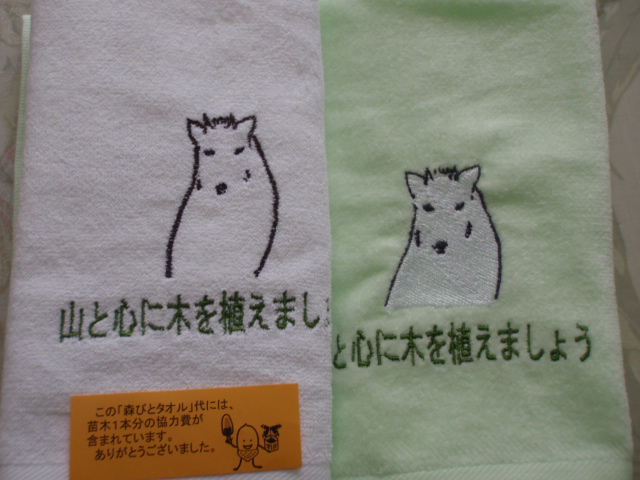

一昨日は、臼沢の森づくり会場の環境を整え、山と心に木を植える参加者の皆さんを待つばかりにしました。松木の杜では、小さな畑にニラを植えました。このニラは先週、事務局スタッフの松村さんが持ってきてくれました。「鹿はニラを食べないから」と、言っていたので一晩外に置いてみました。今日、ニラを見てみると、言われたようにニラは鹿に食べられていませんでした。そんなわけでニラを松木の杜内の畑に植え替えしました。

10数年前に北朝鮮を訪れた時、農民が大切そうにニラを握りしめていた場面に遭いました。豪雨による川の氾濫、農作物は流され、また流されて食糧危機に追い込まれた農民にとって一握りのニラは大切な野菜です。

豪雨で川が氾濫しないように、水の調整機能ができる森づくりは急務です。

最近のコメント