「天空の妻に話してあげたくて!」松木郷に来ました!

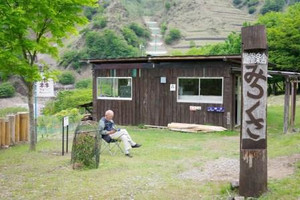

あいにくの天気の中、森作業の集中日なのでスタッフが続々集まってきます。そんな中、大事なお客様が松木郷を訪ねてくれました。

あいにくの天気の中、森作業の集中日なのでスタッフが続々集まってきます。そんな中、大事なお客様が松木郷を訪ねてくれました。

中田欣宏(よしひろ)さん、森びと第1期インストラクターであった故中田郁子さんの夫です。東京・調布市で「地球の緑を守る会」活動をしています。もうお一人は、藤生(ふじゅう)輝彦さん。今アマゾンの植樹活動を研究中で「宮脇方式」に関心を持っています。

清水副代表が歓迎のあいさつを述べ、簡単に現状報告を行いました。その中で、森びとインストラクターであった育子さんの在りし日の写真をお見せしました。

清水副代表が歓迎のあいさつを述べ、簡単に現状報告を行いました。その中で、森びとインストラクターであった育子さんの在りし日の写真をお見せしました。

雨が降る中ですが、お二人が植えた木々がどうなっているか?を一番気にしていたようです。

藤生さんも宮脇方式の「密植・混植」を注意深く見ているようでした。

藤生さんも宮脇方式の「密植・混植」を注意深く見ているようでした。

作業小屋に戻って、みんなと一緒に昼食を取った後、「自己紹介と森の観察の感想」を述べてもらいました。その中で中田さんは「私が今日ここに来たのは、妻が力を注いで植えた木がどうなっているのか、自分の目で確かめたかったからだ。78歳になって、いつお迎えが来るかわからない。天国で妻に会ってもその事を伝えることが出来なければ合わす顔がない!」と。この言葉で十分でした。私たちが育てた森を、この様にみてくれる人がいる!というだけで苦しかったことは、どこかに飛んでいきました。

作業小屋に戻って、みんなと一緒に昼食を取った後、「自己紹介と森の観察の感想」を述べてもらいました。その中で中田さんは「私が今日ここに来たのは、妻が力を注いで植えた木がどうなっているのか、自分の目で確かめたかったからだ。78歳になって、いつお迎えが来るかわからない。天国で妻に会ってもその事を伝えることが出来なければ合わす顔がない!」と。この言葉で十分でした。私たちが育てた森を、この様にみてくれる人がいる!というだけで苦しかったことは、どこかに飛んでいきました。

感想を聞いた後、清水副代表から森びとからのプレゼントが紹介されました。それが何と育子さんがインストラクター研修中に提出したレポートでした。その中心部分を副代表が読んで聞かせてくれました。それは、現在を的確に予測したレポートであり驚きました。(育子さんは2009年に亡くなっています)

感想を聞いた後、清水副代表から森びとからのプレゼントが紹介されました。それが何と育子さんがインストラクター研修中に提出したレポートでした。その中心部分を副代表が読んで聞かせてくれました。それは、現在を的確に予測したレポートであり驚きました。(育子さんは2009年に亡くなっています)

ブログの大半を中田さんの来訪に裂きましたが、森作業1班は、民集(北)の杜で散策通路の製作を行いました。”眼鏡橋”への通路は配置してあった材料は全て利用し、今後は、通路の草刈りを行ってからの製作になります。竹などの持ち込みも必要です

ブログの大半を中田さんの来訪に裂きましたが、森作業1班は、民集(北)の杜で散策通路の製作を行いました。”眼鏡橋”への通路は配置してあった材料は全て利用し、今後は、通路の草刈りを行ってからの製作になります。竹などの持ち込みも必要です

森作業2班は、6月2日の野田さんグループの植樹準備で培養土の荷揚げ14袋を行いました。雨の中での作業で大変だったと思います。ご苦労様でした。残りは草刈りと穴掘りがあります。

本日(5月28日)の森作業は、清水、山本、本間、松村(宗)、加賀、田村、矢口、山内、坂口、

林子の皆さん、報告は橋倉でした。

奥が柵内、手前が柵外

奥が柵内、手前が柵外

最近のコメント