昨日から今日にかけて両親の介護をしている。朝6時半頃、玄関で話す声を聞いていると、自家から1㌔以上も離れている方からキュウリが届き、お袋がお礼に干物を差し上げている話であった。80歳過ぎの両親を気遣っての朝取りのキュウリである。

昨日から今日にかけて両親の介護をしている。朝6時半頃、玄関で話す声を聞いていると、自家から1㌔以上も離れている方からキュウリが届き、お袋がお礼に干物を差し上げている話であった。80歳過ぎの両親を気遣っての朝取りのキュウリである。

実家に帰ると老犬と散歩をするで、いつものように散歩に出た。両親の健康維持にビーグル犬と暮らすのにようにしたのだが、80歳過ぎた現在は散歩に出かけると「菜々」(犬の名前)に引きずられてしまうのでそれは出来ない。いつもの道を散歩をしていると慣れ親しんだ里山にはクリが実を付けていた。南相馬市の防災林用の苗木にできればと思った。

朝食に両親と南相馬市の防潮林づくりの話をし、潮水に強いカシワの話をした。昭和30年代には一家に1木のカシワがあったものだが、今は柏餅を作らないのでカシワの木は伐られている、という。そこで近所の旧家、母の実家にも電話をしてカシワを探すことにした。

ペシャワール会報NO112号が事務所に届いたので中村さんのメッセージを読んだ。会報には、昨年の事業報告が載っていたが、中村さんは昨年を振り返って「自然とは人の運命をも支配する摂理であり、人の意識の触れることができない一線を画して厳存している。・・ともすれば、科学技術が万能で、人間の至福を約束するかのような錯覚に陥りがちではなかっただろうか。また自然を無限大に搾取できる対象として生活を考え、謙虚さを失っていなかっただろうか。・・必要なものは多くはない。恐らく、変わらずに輝き続けるのは、命を愛惜し、身を削って弱者に与える配慮、自然に対する謙虚さである。現地事業がその思いに支えられる限り、恐れるものは何もない」と、私に勇気とやる気を与えてくれた。

月一度の両親介護をしているが、それが生活の一部にして暮らしている弟には頭が上がらないし、感謝である。その上、弟は狭い田圃で毎年美味しい米を作ってくれている。今年は、その藁を秋にいただいて南相馬市の森づくりと苗づくり用のマルチングにする。何もかも支えられていることに感謝だ。自然社会も人間社会も支え合うことで成り立っているようだ。

支えられていることを肝に銘じているならば、未来を生きる命の源である森との付き合い方は、中村さんのう言うとおりだ。人間の欲もほどほどに、暮らしも経済もほどほどにしていかないと自然からのしっぺ返しに多くの命が奪われる。しかし、原発を推進する政治や企業等に対する厳しさはほどほどであってはならない。67年前のアメリカ軍による日本人への原爆投下攻撃も原発推進も絶対に繰り返してはならない。

今日は立秋だ。沢風が秋の気配を届けてくれる日も近い。(OWL)

8月も下旬に入ろうとしている18日の土曜日。朝9時頃からミンミンゼミとアブラゼミが鳴いていましたが、昼頃からは泣き止みました。

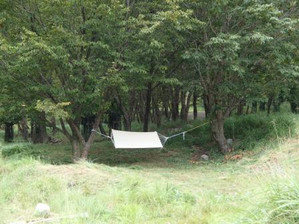

8月も下旬に入ろうとしている18日の土曜日。朝9時頃からミンミンゼミとアブラゼミが鳴いていましたが、昼頃からは泣き止みました。 今日は遊働楽舎西側の木陰にハンモックを張り、周囲の草を刈りました。沢からの風が爽やかなので、昼過ぎからハンモックでのんびりしようと思っていました。ところが11時過ぎには天気予報通り、雷雨が襲ってきました。雷雨は2時間程で止んでくれました。苗木たちにとっては感謝の雷雨でした。

今日は遊働楽舎西側の木陰にハンモックを張り、周囲の草を刈りました。沢からの風が爽やかなので、昼過ぎからハンモックでのんびりしようと思っていました。ところが11時過ぎには天気予報通り、雷雨が襲ってきました。雷雨は2時間程で止んでくれました。苗木たちにとっては感謝の雷雨でした。 昼過ぎ、JREU横浜の皆さんが臼沢の森の草刈りを終えて、みちくさに寄ってくれました。皆さんの話題は、南相馬市の森の防災堤応援のための苗づくりでした。また皆さんは、舎人の松村さんが育てているタブノキを見ながら苗木づくりの抱負を語っていました。

昼過ぎ、JREU横浜の皆さんが臼沢の森の草刈りを終えて、みちくさに寄ってくれました。皆さんの話題は、南相馬市の森の防災堤応援のための苗づくりでした。また皆さんは、舎人の松村さんが育てているタブノキを見ながら苗木づくりの抱負を語っていました。 横浜の皆さんが帰路についてからはみちくさの訪問者はいませんでした。唯一訪問して留守番をしてくれているのはクモでした。(舎人:松村、高橋・本日の線量は0.27μSv/h)

横浜の皆さんが帰路についてからはみちくさの訪問者はいませんでした。唯一訪問して留守番をしてくれているのはクモでした。(舎人:松村、高橋・本日の線量は0.27μSv/h)

最近のコメント