高校生の「森は友だち探し」、 “友だち”が見つかりました。(その1)

8月23日(土)、松木郷は雲間に青空が広がり、9時の気温は24度。日中は30度を超える夏日になりました。今日は栃木県・那須拓陽高校から9名、群馬県・樹徳高校から15名の生徒、先生、保護者の皆さんが足尾・松木郷に来てくれました。

10時過ぎ、森びと広場の「うんしゅう亭」に全員が集合し、大野スタッフの司会でオリエンテーションを行い清水副代表から、両校の皆さんの環境学習を通じた森づくりや中倉山のブナ保護活動への協力に感謝が述べられました。

その後、両校の先輩が植樹・育樹を行っている「民集の杜北」に向かいました。「民集の杜北」植樹地の東側には、足尾銅山が銅を製錬した際に出た鉱滓(カラミ)の堆積場があり、現在も一部が残っています。

100年前の面影を残す堆積場跡には、緑化事業によって荒廃地に種の撒かれたヤシャブシ(空気中の窒素を吸収し肥料に変えられる)が2本草地に生えていますが、煙害(亜硫酸ガスの放出)によって木々を失った荒廃地に緑を回復することの難しさを見ていただきました。

そして、その西側に2014年から植樹を行っている森びとの植樹地「民集の杜北」があります。

鎌田スタッフより、「ここの土地は豊かな表土を失い、草の下には岩と砂で覆われているのが特徴で、木を植えるにあたっては開墾して岩をどかし、黒土や腐葉土、堆肥、炭を入れて土壌を作り直して植樹を行ってきた」と、木々が生長できる土壌をつくることから森づくりがスタートしていることが話されました。人間が土地に働きかけると杜を甦らせることができる。「負の遺産」から「未来の宝・遺産」へ。この場所から、現在・過去・未来、「母なる森」を想像し、東の入り口から杜に入りました。

杜内の案内は大野スタッフ「ふるさとの森づくり」や「桐生ローターアクト」の皆さんが植樹した木々が生長し森のトンネルを形成。この場所では2018年に那須拓陽高校の生徒の皆さんが植樹を行っています。膝くらいの苗木が4mほどに成長しています。

先に進むと樹徳高校の植樹地があります。日の当たる通路から木々の生長によって光が遮られた杜内に入ると一瞬暗く感じますが、みなさん「涼しい!」と木々の葉の蒸散作用を体感しました。

2016年、2017年に植樹が行われ、2018年から草刈りなどの育樹が行われました。木々の競争によって樹高が伸び、幹は細いですが、現在は互いに競争しあっている段階です。後輩の皆さんは先輩が植樹した森を確認し、先生方は、膝ほどの苗木が見上げるほどに成長していることに、驚きと喜びの声を上げていました。林床にはクリのイガが落ちており、サルや熊、昆虫たちの食料も供給する森に育っていることを実感されていました。

「糺の森」(ただすのもり)で小休憩。熱中症にならないよう水分補給しました。橋倉さんから「糺の森」と名付けた由来が話され、西の松木川源流にそびえる岩山“ジャンダルム”(通称・足尾のグランドキャニオン)を背に集合写真を撮りました。

杜の出口には「ヤマナシ」の木あります。松村宗雄スタッフからこの地に植えられた由来が紹介されました。「栃木県鹿沼市に南摩ダム建設が計画され、この地に生える“ヤマナシ”(果樹のナシはこのヤマナシから改良されてできたもの)が水没してしまうため環境保全に取り組む方が種を採取しました。その種を譲り受け幼木に育てこの地に移植したものです。」と話されました。

「異常渇水時の緊急補給用水の確保」という理由によって人々の暮らす土地や木々が水没してしまいます。古代から食用や器具、彫刻など人間の暮らしに生かされてきた“南摩のヤマナシ”のDNAを持つ幼木を“旧松木村”で育てています。春に白い花を咲かせ、秋に3㎝ほどの実をつけます。

1時間半ほどの「森は友だち探し」でしたが、森の「友だち」は見つけられたでしょうか。

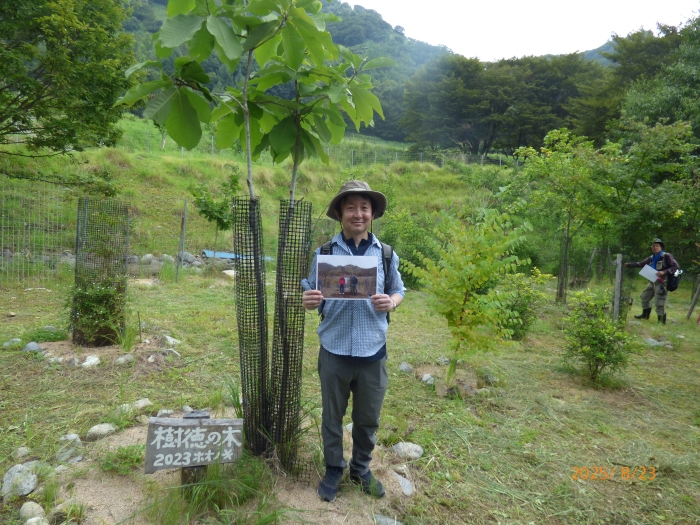

森の案内を終了し、森びと広場に移動。記念樹コーナーには、2023年に樹徳高校生が植えた「ホオノキ」と2018年に那須拓陽高校生が植えた「エノキ」があります。この「エノキ」の葉はオオムラサキの幼虫の餌となります。成虫はクヌギやコナラの樹液を吸います。「民衆の杜」のクヌギやコナラは樹液を出すようになりました。7月10日、松木の森にオオムラサキが飛んできました。後輩の皆さんに、先輩が植えた「記念樹」の生長を確認していただきました。

「うんしゅう亭」に戻り昼食を取りました。昼食は足尾町内の「子ども食堂」のお弁当です。町内のお母さんたちの愛情こもった手作りお弁当をいただきました。

(報告:清水 卓)

コメント