12月20日(金)寒気も弱まり、足尾「松木郷」には青空が広がっています。10時の気温は4℃でしたが陽射しもあり暖かさを感じます。

今年最後の森作業集中日となった今日は、午前中に作業小屋の大掃除と19年間の森作業で使ってきた道具の整理整頓。矢口さんが持参してくれた2tトラック一杯のヒガンバナの苗の移植を行い、午後は1年の振り返りと2025年の森づくり20年記念事業について打ち合わせを行いました。責任者の大野さんより班分けが行われ、早速作業に入りました。

ヒガンバナの苗は「こころの園」の階段東側の獣害柵沿いに移植しました。一株一株が大きく穴を大きめに掘り、黒土を入れて植えました。地面には霜柱が立っています。厳しい足尾の冬を乗り越え来春には根を張り、秋に真っ赤な花を咲かせてくれるよう丁寧に植えました。

作業小屋の清掃では、朝のコーヒー飲みながらの作業打ち合わせや、昼食・味噌汁づくり、育樹ボランティアとの意見交換など、雨の日も風の日も雪の日も森びとスタッフがお世話になった作業小屋に感謝し、室内清掃と土埃で汚れた窓の清掃を行いました。

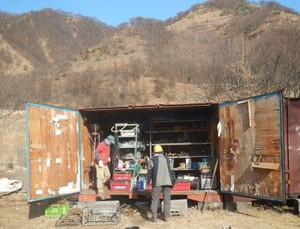

ビニールハウスの整理整頓では、使わなくなった道具や資材を、継続して使用するものと廃棄するもの、リサイクルするものに選別しました。3つのビニールハウスにあるものを2つのビニールハウスにまとめ、空になったビニールハウスは来年解体しリサイクルに回したいと思います。

2005年からスタートした植樹活動には、多い時には1000人を超えるボランティアの皆さんが参加してくれました。急斜面の「臼沢の森」への植樹には参加者一人一人の安全を守るヘルメット、苗を植える移植ゴテ、穴を掘るスコップ、草刈り用のカマを準備しました。

それらが大切に保管されていましたが、現在は育樹活動がメインになっていますので、継続して使用するものと処分するもの、スコップや移植ゴテなどリサイクルするものに分別しました。

19年間の活動を支えてくれた道具や資材類を広場に並べ、「これは残そう、これはリサイクルに回そう、これはもったいないけど処分だな」など声を掛け合い、来年以降の森作業を頭に浮かべながら整理していきました。

コンテナの整理では、草刈りで使用してきた刈払い機とチェーンソーの点検を行い、壊れて使用できないものを処分しました。機体に描かれた購入時期を確認すると10年以上使用してきたものもあり、年々広くなる植樹地の草刈りで大きな役割を果たしてくれた刈払い機に感謝しました。

前回の作業でフレコンに入れた防草シートと処分するヘルメットや廃材などを柳澤さんと矢口さんのトラックに積み込み、処理施設に運んでもらいました。

残ったメンバーで使用する道具や資材をビニールハウスに入れ、広場の隅に今回の処分で運び出せなかったものと、リサイクルするものを分け、ブルーシート掛けて保管しました。

区切りがつくまでと作業を行い、気が付くと13時。遅い昼食を取りました。1年の締めくくりで、スタッフに感謝し事務所から、足尾町内の植佐食堂のお弁当と済賀スタッフ手作りのお味噌汁「クマ汁」が準備されました。満腹になる豪華なお弁当とコリコリしたクマ肉、野菜たっぷりのお味噌汁を味わいました。

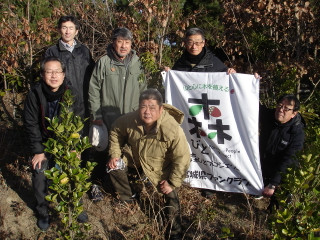

昼食後は、1年を振り返り皆さんから、嬉しかった・楽しかった思い出や来年の抱負などをいただき、2025年の森づくり20年記念事業について報告し意見交換を行いました。

雪の中での森作業でスタートした2024年でしたが、春には新緑とサクラやスミレ、リンドウ、夏にはヤマユリやアジサイ、秋にはコスモス・ヒガンバナと紅葉など、1年を通した森作業に楽しみを与えてくれた松木郷の木や植物たち。森びと広場で戯れるアナグマの親子、サクラの花や実、栗・柿の実が熟すと一斉に木に群がるサルや鳥など、木々の生長に伴って豊かになる生態系。夏の台風10号による豪雨では自然界の猛威を体感。そして、育樹活動に参加していただいた皆さんとの交流を通じて「人間は森に生かされている」ことを共感する1年となりました。

2025年は森づくりから20年になります。「気候崩壊」とまで言われる地球環境下で、小さいながらも、いのちを守り育む「希望の森」を、森づくりにご協力をいただいた皆さまに観察していただければと願っています。

本日の森作業は、大野さん、加賀さん、済賀さん、鎌田さん、山本さん、橋倉さん、栁澤さん、坂口さん、山内さん、田村さん、矢口さん、田城さん、林子さん、ボランティアの田口順一さん、筆者清水でした。

森びとスタッフ、サポーターの皆さん、本年1年間大変お疲れ様でした。

【2024年4月9日 シニア1期記念植樹(カツラ)】 ~ 来年も頑張るぞー! ~

【2024年4月9日 シニア1期記念植樹(カツラ)】 ~ 来年も頑張るぞー! ~

「3R 身近で出来る環境保全(リデュース、リユース、リサイクル)」(作:柳澤)

(報告:清水 卓)

最近のコメント