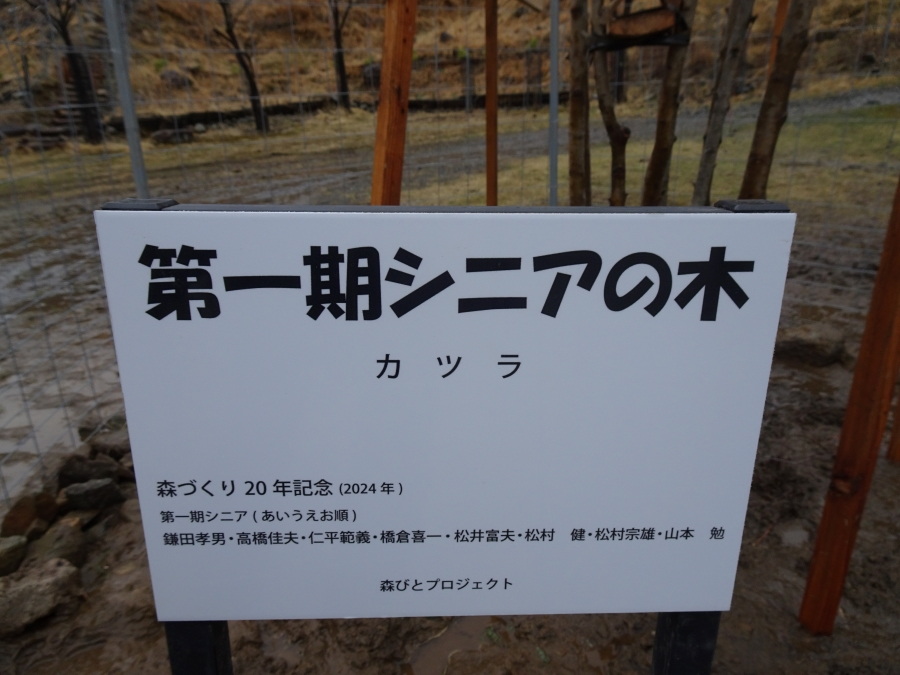

4月9日(火)13時20分からは、足尾の荒廃地での森づくりにスタートから携わってこられた「第一期シニア」の先輩方から次世代への襷(たすき)渡しを行いました。

大野運営委員の司会進行で、まず副代表の清水より、シニアの先輩方の献身的な活動によって荒廃した足尾の山に生き物たちが命をつなぐ森がつくられたこと、常に自分の案を持って森作業に参加し、仲間と真剣に向き合い身を持って自然の厳しさ、自分の都合では森をつくれないことを次世代に伝えてくれたことへの感謝が述べられました。

そして、第一期シニアの皆さんから20年の森づくりを振り返り一言いただきました。

高橋さん:20年間の森づくりで培われたことは“森は人がつくり、人は人を育てる、そして森は人を支える”という体験でした。その情熱の源は森の樹々から発する木魂でした。「臼沢の森」や「民集の杜」の若葉の輝きと爽やかな風、秋色の賑わい、そして静かに眠る樹々の声を見聞きする度に、その声は友だちへの誘いだと感じていました。大切な友に会うと胸の鼓動が高まり、手足が動き、汗になっていました。一緒に森づくりをした森ともシニアの顔を見ると、無欲な人間の使命感と誇りが滲んでいました。この体験は、森と人は密接につながっていることでもありました。

20年間の森づくりをふり返ってみると、世界中の現代人に突き付けられている“森に寄り添って生きるしかない”という当たり前の人間の心得でした。語りつくせない20年間の“襷”のひとつですが、どうか受け取ってください。

橋倉さん:労組役員をやっていたころの義務感からスタートした。鎌田さんや松村宗さん、小井土さんと一緒に森づくりをやって、義務感じゃダメなんだと気づかされ一生懸命やってきた。新聞で森びとの活動を知った皆さんが森づくり活動に関わっていただいて最高にうれしい。一つ一つ努力すれば分かってもらえるものがつくれると感じる。木が育つ喜びはやった者にしか分からない。これから引き継ぐみなさん、木を育て、森を育ててください。

山本さん:第4期インストラクターに応募し6回の授業を受けて宮脇先生から修了証をいただいた。足尾に初めて来て衝撃を受けた。西部劇の舞台じゃないかと。植樹をするのに階段もすべて人力で作り上げた。人の力も集まれば何でも作れる。今の活動に生きている。刈り払い、苗に対する取扱いも森びとは厳しく、大切に扱う。森びとの活動が長く続いたのは、楽しい、同じ話題を話せる仲間がいたから。次世代には「仲間」という意識を伝えたい。

松村宗さん:侃々諤々、真剣に意見をぶつけ合って森をつくってきた。今、植える機会がないが、登山家の田部井さんは「10人いれば10人アタックする場所が違う」と言っていますが、今日もカツラを運び出すにも意見がいろいろ出て、一つにまとまって運べた。次世代に伝えたいことは、怪我をしない、病気にならない。好きなことが出来なくなる。ぜひ、100年の森を目指してほしい。

鎌田さん:定年の65歳の時に高橋さん、松井さんが訪ねてきて、土のないところに木を植えていると話しを聞いた。自分に何が出来るか考えた。森を切り開いてつくられた住宅地なので家の周りの側溝に葉が落ちると腐葉土になる。2000~3000、土のう袋に詰めて柳澤さんに取りに来てもらった。そして、森びとは苗木を種からつくっていることを知った。イチイの木の種を拾って育て、タブノキは南相馬の植樹に使うために種を拾い育てた。果肉を取れば皆生える。17年間、最高の「遊び場」を得て、色々な人に出会えて良かった。ありがとうございました。

続いて、シニアの先輩方から襷(たすき)を渡された次世代から一言いただきました。

済賀さん:久々の暴風の中で作業を行いました。松村宗さんから、自分の都合じゃ森は育たないよと言われ、良くわからなかった。12月の獣害柵点検の時に、冬に備え積み上げた腐葉土にブルーシートをかけた。「シートだけじゃだめだ。」と言われロープを巻いた。強風、イノシシなどの食害にあうことなど森全体を見て想定することを学んだ。

加賀さん:足尾の公害の歴史は学んできたが、2004年に宮脇昭さん、岸井成格さんと足尾の松木に入るまで森づくりの事は知らなかった。宮脇さんが土を掘り、舐めてみろ、土のにおいがするだろうと言われた。森をつくる作業は若者たちも音を上げるほどの力仕事ばかりだった。シニアの先輩方がいなかったら森は作れなかった。獣害対策に終わりはない。シニアの先輩も車の運転が心配でしょうから、迎えに行くのでこれからも一緒に森を育てていきましょう。

田村さん:森びとの活動に参加して、一人一人が思いを持っていて、実体験で持っている技術、知識は素晴らしい。片手間ではできない、どっぷりつかってみようと思った。作業を終えて家に帰ると背中が痛い。中倉山のブナ保護活動を知り参加をしたが、将来は自然環境保護に取り組みたい。

栁澤さん:山と心に木を植えよう!を合言葉に活動をしてきた。ここには命の森が隠れている。本物の森を目指してきた。鎌田さん宅に腐葉土を取りに行くことを頼まれ、軽トラで間に合うだろうと向かった。見ると2000から3000袋もあった。本気度を知った。民集の杜北での植樹が始まり、晴天が続いたことがある。タンクに水を汲み、苗木に水をくれている高橋さんの姿を見た。指導者は背中を見せなきゃならないのかと思った。襷をつなぐには本気の自分の背中を見せなければならない。一人一人目標を持って森づくりをやればいい。シニアの先輩、卒業と言わずにこれからも森づくりに来てください。

このほかにも参加した、坂口さん、山内さん、本間さん、矢口さん、山田さん、林子さんからシニアの先輩方から学んだことやねぎらいの言葉をいただきました。

4月から遊働楽舎“みちくさ”がオープンしました。足尾に移住して5年、森づくりの傍ら国民宿舎「かじか荘」で働いてきた橋倉喜一さんが3月末で退職しました。4月からは、“みちくさ”の舎人に専念します。相棒は日光市在住の山田浩さん。まだ60代で働きながら舎人を担当します。橋倉さんの退職を祝いノンアルコールで乾杯し、舎人担当の二人の激励を行いました。

第一期シニアの情熱と努力で創り育て上げた松木郷の森に入り、生物社会の一員として森に生かされていることを体感しませんか。舎人担当の森びとスタッフがサポートに入ります。土、日、祝祭日を基本にオープン日はホームページでお知らせします。皆様との出会いをお待ちしています。

第一期シニアの皆さん、次世代の皆さん、20年後の森、100年の森を目指し、健康に、楽しく森と人を育てていきましょう。

参加者は、鎌田さん、松村宗さん、橋倉さん、山本さん、本間さん、大野さん、加賀さん、済賀さん、柳澤さん、坂口さん、山内さん、山田さん、矢口さん、田村さん、林子さん、筆者清水でした。

(報告:清水 卓)

私たちが命名した桜の「標準木」は既に葉桜になっていましたが、広場の八重桜をはじめ沢山の種類

私たちが命名した桜の「標準木」は既に葉桜になっていましたが、広場の八重桜をはじめ沢山の種類

その準備の為、森びとのメンバーが暑い中で、草の種が入った袋に黒土を入れた袋詰め作りました。

その準備の為、森びとのメンバーが暑い中で、草の種が入った袋に黒土を入れた袋詰め作りました。 汗をかく作業ですが、松木沢を渡る涼風が皆を助けます。午前中には、活動に参加する皆さんの安全を守るため登山道までの道路の点検を行っていました。

汗をかく作業ですが、松木沢を渡る涼風が皆を助けます。午前中には、活動に参加する皆さんの安全を守るため登山道までの道路の点検を行っていました。

最近のコメント