いのちと暮らしを守るために悪と闘う気候正義のうねりを作り出す

120年前(1900年)の2月13日、足尾銅山からの鉱毒によりいのちや暮らしを奪われた農民たちが決死の覚悟をもって、請願行動を行うために東京へ向かう途中、警官や憲兵が暴力で弾圧した日(川俣事件)です。多くの農民が逮捕され、起訴までされましたが、国会議員であった田中正造はこの弾圧に対して政府を問い詰め、のちに裁判闘争で無罪を勝ち取ることができました。

(写真:田中正造没後100年記念で作られた扇子)

田中正造は、国策によって廃村に追い込まれた松木村や谷中村の住民に寄り添いながら、闘い続けたそうです。

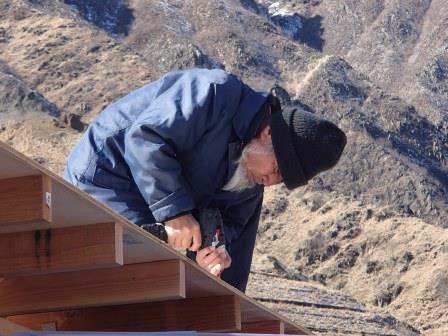

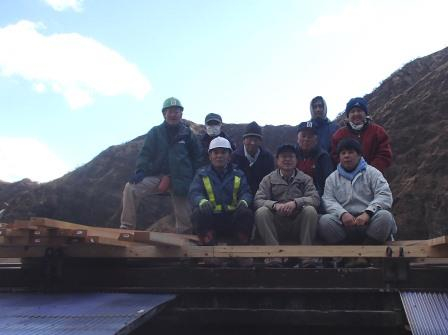

(写真:2012年に松木会会長(当時)の星野さんと奥さまとサクラを植樹)

私たちが「いのちを守る森の防潮堤づくり」を応援している福島県南相馬市は2011年3月11日の東日本大震災と東京電力福島第一原発事故により、大きな被害を受け、まもなく9年を迎えます。今年開催のオリンピックでは“復興五輪”と言われていますが、東京電力福島第一原発サイト内の汚染水は溜まり続け、汚染水の海洋放出の議論が進められています。また、政府主催の東日本大震災追悼式は発生から10年を迎える来年までとするとの方針だそうです。東京で使用される電力を東京電力が作って、事故が発生してしまったツケを全て福島県、特に原発周辺の自治体の住民に押し付けて、オリンピックが終わったら切り棄てると考えているとしか思えません。

国連のグテーレス事務総長は、気候変動について「人類の生存をかけた闘い」と言い、各国のリーダーに新たな火力発電所の建設中止や石炭や石油など化石燃料への補助金を中止することを挙げました。

今年はパリ協定がスタートします。田中正造は“真の文明は山を荒らさず、川を荒らさず、村を破らず、人を殺さざるべし”と、日記に書きました。人を棄民化し、企業や一部支配者を保護する姿勢は、昔も今も変わりません。そのような悪と闘ううねりを作り出していきたい。 (東京事務所・小林敬)

今年はパリ協定がスタートします。田中正造は“真の文明は山を荒らさず、川を荒らさず、村を破らず、人を殺さざるべし”と、日記に書きました。人を棄民化し、企業や一部支配者を保護する姿勢は、昔も今も変わりません。そのような悪と闘ううねりを作り出していきたい。 (東京事務所・小林敬)

最近のコメント