“森に寄り添って生きる”ことを次世代に遺したい

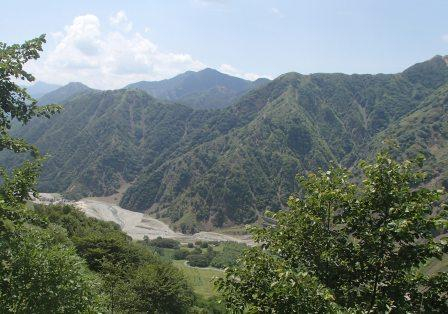

月日が経つのがすごく早い気がしています。暦のうえで明日は秋です。昨日の森作業では秋を感じませんでしたが、奥山の麓では立秋を感じさせる花が咲いています。

昨日は作業終了後、車で約四時間かけて群馬県の奥山に向かい、今日はその疲れをとっています。朝のテレビニュースを観ていて、次世代に「遺す」ということを考えさせられました。映画監督の大林宣彦さんが、体調が悪いにもかかわらず広島原爆の忘れられない経験を次世代に遺す活動を続けていました。

昨日は作業終了後、車で約四時間かけて群馬県の奥山に向かい、今日はその疲れをとっています。朝のテレビニュースを観ていて、次世代に「遺す」ということを考えさせられました。映画監督の大林宣彦さんが、体調が悪いにもかかわらず広島原爆の忘れられない経験を次世代に遺す活動を続けていました。

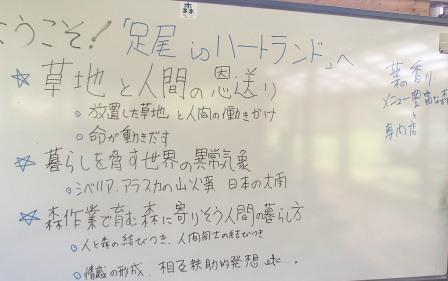

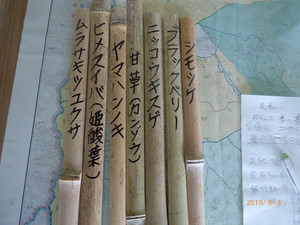

森づくりに携わってきた私が“遺す”ことは何か、と温泉につかりながら考えてみました。言葉として出てきたことは、“人間は森に寄り添っていかなければ生きていけない”ということ位でした。荒れ地や草地を耕さなければ草木は根が張れないことを体験してきましたし、その後も幼木が草や草食動物との競争に負けない環境を整えていかなければ森は育たない、ということも経験しています。

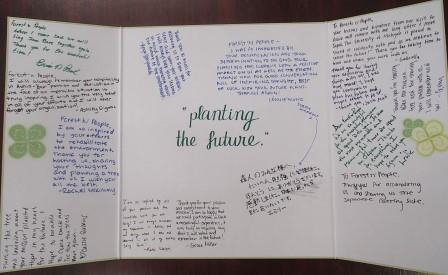

作品などと言うものではありませんが、次世代へ“遺す”大切なことだと思っています。全ての生きものの命がつながっていく源であり、暮らしの基盤であるこの地球を永遠に!という思いです。薄暗い雷鳴が聴こえる森の中でこんな話をしながら、週末の舎人当番を待っています。(スタッフ 仁平範義)

作品などと言うものではありませんが、次世代へ“遺す”大切なことだと思っています。全ての生きものの命がつながっていく源であり、暮らしの基盤であるこの地球を永遠に!という思いです。薄暗い雷鳴が聴こえる森の中でこんな話をしながら、週末の舎人当番を待っています。(スタッフ 仁平範義)

最近のコメント