松木村民に思いを馳せ、“蛍の舞う里”づくり

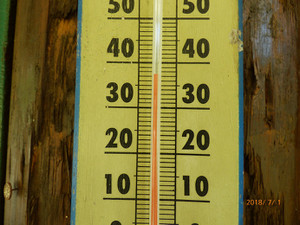

本日7月7日(土)は七夕です。彦星と織姫が年に一度会える日と言われていますが、足尾の天候は曇り空で時折霧雨です。“みちくさ”の9時の気温は20℃。舎人の長袖のユニフォームで丁度いい気温です。

九州・関西、西日本では停滞した梅雨前線の影響による集中豪雨によって河川の氾濫、山の斜面が深層崩壊によって崩れ大きな被害を発生させています。多くの死者、安否不明者が出ています。そして数十万人が避難を余儀なくされています。ご冥福をお祈りするとともにお見舞い申し上げます。

広範囲に及ぶ豪雨は、高知県香美市では降り出しから1000ミリを超え、愛媛県では1時間に約100ミリの猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が発表されました。

“数十年に一度の豪雨”と報道されていますが、海外でも気候変動による被害が伝えられています。カナダ東部ケベック州を襲っている記録的な熱波の影響で、モントリオールでは5日、体感温度が45度近くまで上昇、州都のケベックシティでも気温が34度まで上昇。ケベック州では暑さを原因とした死者が33人に上っています。

地球温暖化を食い止めるには、私たち人間の暮らしの見直しが求められています。荒廃した足尾の山に木を植えて15年。木々の生長にともない多くの生物が森に帰ってきました。ここに来ると私たち人間も生物の一員として森に生かされていることを実感します。

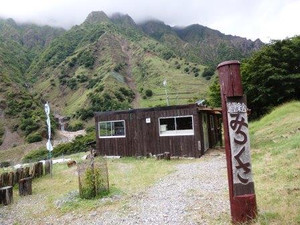

今日は、松木村に暮らした村人に思いを馳せ、“蛍の舞う里”をつくろうと“遊働楽舎・みちくさ”で打ち合わせが行われました。インストラクター・山本さんの紹介で、蛍を育成している高橋 潔さん(栃木県生物多様性アドバイザー)から蛍を育てていくための基本をアドバイスしていただきました。

高橋副理事長から「森びと」の活動が紹介され、生長した森の案内や100年生きるブナの保護活動を行っていくことと、「負のイメージの足尾を、未来を考えられる場所に、森に生かされていることを考える場所にしていきたい」と抱負が語られました。

昔、松木村にはオオムラサキが飛んでいたそうです。豊かな森に囲まれた村には蛍も舞っていたのではないかと、具体的に蛍の育成について、舎人の松村宗さん、筆者の清水も同席し、高橋 潔さんからお話を伺いました。

全くの素人から蛍の育成を行い、失敗の連続だったそうです。ですから、理屈ではなく20年間の実践を通して、蛍の羽化から、発光、交尾、産卵、孵化、幼虫の成長、上陸し蛹への変体、そして羽化へと1年のサイクルを通して学んだ育て方を聞かせていただきました。

蛍の幼虫は淡水にすむ巻貝・カワニナを食べて成長します。ですから、生育するための条件があることを教えていただきました。①一年中水があること、②エサとなるカワニナがいること、③上陸する土があること、④成虫は草の裏にいるため、近くに草や木があることです。

山本さんがカワニナ約160匹持参してくれたので、“みちくさ”西のビオトープを整備し、エサとなるカワニナが生息できる環境にあるか放流を行いました。

カワニナは鳥にエサとして狙われるため、ビオトープの上に竹を通して網を張りました。

子砂利を撒き濁っていた水も時間と共に澄んだ水へと変わり、池底で動くカワニナを見ることが出来ました。しばらく生育状況を観察し、蛍の幼虫を放流できるかを判断します。

蛍の幼虫がいるわけではないのですが、環境を整えているだけでも、蛍が舞っている様子を想像してしまい、気持ちがワクワクしてきます。

舎人当番と森びとスタッフの皆さんの協力で、水を涸らさないように、鳥に狙われないように育てていきたいと思います。

当月28日に森びと観察チームの観察会がありますので、観察チームのみなさんカワニナの成長を楽しみにしていてください。

本日“みちくさ”の訪問者は山本さんと高橋潔さんの2名でした。

日本列島を襲う豪雨は大きな被害をもたらしています。癌と闘い4月に“天空の森”へと旅立った森びとアドバイザーの竹内巧さんが、生前拾い集めたシロダモの種が一斉に芽を出しました。苗床に所狭しと双葉を広げています。この足尾の地でしっかりと育て、南相馬市いのちを守る森の防潮堤の一木として送り出したいと思います。

苗床ではエノキも発芽しました。那須拓陽高校の皆さんが植えたエノキは新しい葉を広げています。根が足尾の大地に伸びはじめたのでしょう。じっくりと、そしてしっかりと根を張り成木へと生長し、オオムラサキの舞う松木村となる日が待ち遠しいですね。

周辺の森からはヒグラシの鳴き声が聞こえます。トンボも空を舞っています。7月22日(日)は“夏の感謝デー”。森に感謝し、民集の杜の育樹活動を行います。除草作業の後は杜を散策し、育った樹々たちの生長を観察します。多くの森ともの皆さんの参加をお待ちしています。

(舎人:松村宗男、清水 卓、本日の線量 0.131mSv/h)

最近のコメント