森を元気にする炭のすみにおけない効用?

明日は「会津・いのちを守る森づくり」観察会です。今日はその下見と準備をしました。

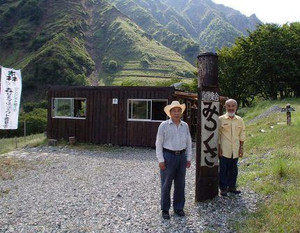

明日は「会津・いのちを守る森づくり」観察会です。今日はその下見と準備をしました。 炭による樹勢回復実証調査検討委員会の皆さんは、午後、林野庁からか借りている国有林内で半年前にまいた炭の効用を調査しました。

炭による樹勢回復実証調査検討委員会の皆さんは、午後、林野庁からか借りている国有林内で半年前にまいた炭の効用を調査しました。

夕方には御世話になっている民宿「朝日屋」で委員会を開き、炭を撒いた半年後の樹木の変化をまとめました。

夕方には御世話になっている民宿「朝日屋」で委員会を開き、炭を撒いた半年後の樹木の変化をまとめました。 炭をまいた所のコナラの根は炭に寄ってくるように上がっていましたし、菌根も増えていました。昨年の7月の調査ではひとつのキノコも発見できませんでしたが、今年はC区にベニタケ属のキノコが数個顔を出していました。

炭をまいた所のコナラの根は炭に寄ってくるように上がっていましたし、菌根も増えていました。昨年の7月の調査ではひとつのキノコも発見できませんでしたが、今年はC区にベニタケ属のキノコが数個顔を出していました。

昨年の酸性濃度が3pH代であった土は4pH代に改善されていました。また、土壌内の動物群は昨年よりも数が少なくなっていました。

昨年の酸性濃度が3pH代であった土は4pH代に改善されていました。また、土壌内の動物群は昨年よりも数が少なくなっていました。

明日は60数名の皆さんがこの国有林内に集い、ナラ枯れを防止する炭による樹勢回復の現状を観察します。窓からは涼しい風が吹き込み、田圃からはカエルの大合唱が聞こえています。

明日は60数名の皆さんがこの国有林内に集い、ナラ枯れを防止する炭による樹勢回復の現状を観察します。窓からは涼しい風が吹き込み、田圃からはカエルの大合唱が聞こえています。

最近のコメント