« 2011年10月 | メイン | 2011年12月 »

2011年11月の21件の記事

2011年11月20日 (日)

2011年11月18日 (金)

生物の減少は私たちの暮らしの指標!

政府は17日、福島市大波地区で生産された米の出荷制限を県に指示しました。政府と県は原因究明をする、と報道されています。それによると、出荷制限を受けた地区の水田は山間地の森林に囲まれているので、「地形などを踏まえて土壌や水などを調査する」ということです。

政府は17日、福島市大波地区で生産された米の出荷制限を県に指示しました。政府と県は原因究明をする、と報道されています。それによると、出荷制限を受けた地区の水田は山間地の森林に囲まれているので、「地形などを踏まえて土壌や水などを調査する」ということです。

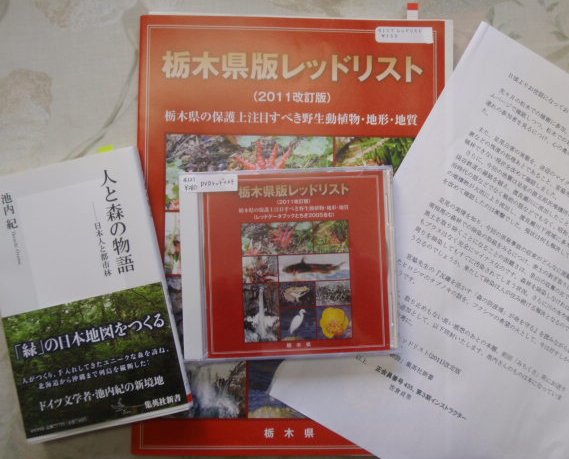

先日、栃木県に住む笠倉貞男さん(第3期インストラクター)から『栃木県版レッドリスト』(2011年改訂版)等が東京事務所に送られてきました。手紙も添えられ、そこには「南相馬の森林での除染の取組をみるにつけ、表土の剥ぎ取りにより500年分の黒土を取り除くことになることの困難さは、里山の収奪の比ではなく、どこにもプラスはなく完全にマイナスなのです。森林を除染しなければ、いくら家の周りを除染してもすぐに汚染されてしまう状況。さらに川の水や海の汚染はどうなるのでしょうか。果たして除染は人が住み続ける解決となるのでしょうか。」(手紙の一部分)、と書いてありました。

先日、栃木県に住む笠倉貞男さん(第3期インストラクター)から『栃木県版レッドリスト』(2011年改訂版)等が東京事務所に送られてきました。手紙も添えられ、そこには「南相馬の森林での除染の取組をみるにつけ、表土の剥ぎ取りにより500年分の黒土を取り除くことになることの困難さは、里山の収奪の比ではなく、どこにもプラスはなく完全にマイナスなのです。森林を除染しなければ、いくら家の周りを除染してもすぐに汚染されてしまう状況。さらに川の水や海の汚染はどうなるのでしょうか。果たして除染は人が住み続ける解決となるのでしょうか。」(手紙の一部分)、と書いてありました。

レッドリストを読んでみると、「Bランク」のシロチドリ、カワラノギクが筆者のカメラに収まっていました。それを見ると、足尾・松木沢での森づくりではもっと“心に木を植えて”いかなくてはならないと感じました。多分、笠倉さんの想いもそのようなことなのかと手紙を読みました。

また先日、東京都港区のY・Mさん(女性)からは、絵本の代金と共に「僅かではございますが活動にお役立ててくださいませ」、と寄付が送られてきました。“山と心に木を植える”活動に応援してくださっている笠倉さん、Y・Mさん、ありがとうございました。

また先日、東京都港区のY・Mさん(女性)からは、絵本の代金と共に「僅かではございますが活動にお役立ててくださいませ」、と寄付が送られてきました。“山と心に木を植える”活動に応援してくださっている笠倉さん、Y・Mさん、ありがとうございました。

2011年11月12日 (土)

山はみんなのものですよね

9時25分現在、気温は16℃で清々しい秋晴れでした。昼になると25℃まで気温が上昇し、半袖![]() でも充分な1日でした。

でも充分な1日でした。

13時になると3組の来訪者がありました。

最初は埼玉県深谷市から来られた青山さんです。鳥の写真を撮りに来たそうで、貴重な写真を見せていただきました。

2番目は群馬県伊勢崎市から来られた新井夫妻です。昨年、私たちが行った心の森探訪でのセコイヤの写真を見て、「私も行ったことがある」と仰っていました。新井さんのご主人は75歳だそうですが、今年も槍ヶ岳に登るほどの健脚です。恐れ入りました。

3番目は栃木県小山市から来られた石川さんと小俣さんです。お2人からは山に入る人でマナーの悪い人が多いことを言っておられ、青山さんも同様な意見をお持ちでした。

今日はその他、女子大生12名のグループとガイドの方が通りましたが、残念ながら時間がなかったようで、来舎はしてもらえませんでした![]() ぜひお待ちしておりますよ!

ぜひお待ちしておりますよ!

(舎人:岡安幸治・小林敬)

2011年11月11日 (金)

未来の進路は“森と生きる”

昨日、国土緑化推進機構主催、毎日新聞社共催、林野庁後援の第3回間伐材活用シンポジウム「木が育む文化、木と育む文化」が銀座・時事通信ホールで開かれました。来賓で出席された林野庁長官・皆川芳嗣さんは、「世界の陸域の3割しか森林がない。1700年代には5割だった」「森の恵みを生かした復興が大事な課題です」等とあいさつしました。続いて、シンガーソングライターの上田正樹さんの「緑の募金」東日本大震災復興支援コンサートが行われ、彼は心にしみる歌を熱唱しました。

昨日、国土緑化推進機構主催、毎日新聞社共催、林野庁後援の第3回間伐材活用シンポジウム「木が育む文化、木と育む文化」が銀座・時事通信ホールで開かれました。来賓で出席された林野庁長官・皆川芳嗣さんは、「世界の陸域の3割しか森林がない。1700年代には5割だった」「森の恵みを生かした復興が大事な課題です」等とあいさつしました。続いて、シンガーソングライターの上田正樹さんの「緑の募金」東日本大震災復興支援コンサートが行われ、彼は心にしみる歌を熱唱しました。

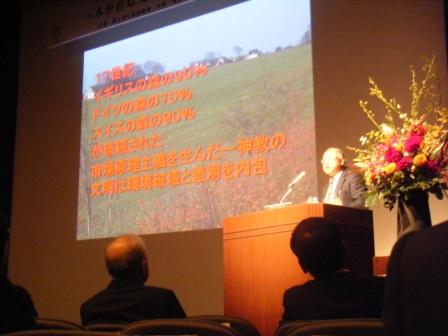

休憩後、環境考古学者の安田喜憲さんから「木とともに育まれた文化・文明」と題した基調講演が行われました。特徴的には、「森からは130キロヘルツにも達する高周波が発し、皮膚で感じ、脳幹に影響をしている。鳥や虫の声、川のせせらぎの音はドーパミンやセロトニンなどの脳内の神経伝達物質の分泌に深く関わっている」、「(3月11日の大震災で被災に遭われた方々の姿勢を見て)日本人の気高い心は未来に引き継ぐべき財産。これは人間が美しい自然と関わる中で培ってきた心です」、「私たちが稲作漁撈社会で生きるためには他人の幸せを考えながら生きていかないといけない」「植樹祭は来年から止めて、宮脇昭さんの推奨する緑の長城運動を国民運動に」等と訴えていました。

休憩後、環境考古学者の安田喜憲さんから「木とともに育まれた文化・文明」と題した基調講演が行われました。特徴的には、「森からは130キロヘルツにも達する高周波が発し、皮膚で感じ、脳幹に影響をしている。鳥や虫の声、川のせせらぎの音はドーパミンやセロトニンなどの脳内の神経伝達物質の分泌に深く関わっている」、「(3月11日の大震災で被災に遭われた方々の姿勢を見て)日本人の気高い心は未来に引き継ぐべき財産。これは人間が美しい自然と関わる中で培ってきた心です」、「私たちが稲作漁撈社会で生きるためには他人の幸せを考えながら生きていかないといけない」「植樹祭は来年から止めて、宮脇昭さんの推奨する緑の長城運動を国民運動に」等と訴えていました。

パネルディスカッションではNPO法人土佐の森・救援隊事務局長の中嶋健造さん、NPO法人森林(もり)をつくろう理事長の佐藤和歌子さん、そして森びとプロジェクト委員会の岸井理事長の3名が「木が育む文化、木と育む文化」と題して話し合いました。

中嶋さんは、地域に根ざした小規模分散型自伐林業システムの確立のために3月11日以降、岩手県で自伐林業を展開し、雇用の創出につながったことが報告しました。佐藤さんは、佐賀県でライフスタイルの変化によって木になじまない生活が普及し、森と人の生活が乖離しているので木の良さを知ってもらう活動をしている報告がされました。岸井理事長からは、2004年から始めた足尾と八幡平での山と心に木を植える活動趣旨、日本のナラ枯れを食い止める運動の拡がりについて、そして『サルと人と森』について報告がありました。

間伐材の活用法については、「仮設住宅は工業製品でなく、木材を使うべき」(佐藤)、「広葉樹も使うべきだ」(中嶋)、「炭焼きの復活」「公共施設などの建て替えの際は全て木材の活用を」(岸井)等の意見が出されました。聴衆者へのメッセージとして岸井理事長は、「外国の特派員が取材に来た際に、被災地を中心とする3月11日以降の日本人の冷静沈着さ・国民性はどこから来たのかと。歴史や伝統、文化に対する関心が非常に強い」、「(被災地の方は)全てを失っているのに、遠くから救援に来ている者は感謝を形で示せないのが残念でしょうがないのではないか」、と仰っていました。

シンポジウムに出席してみて、森の恵みの素に暮らしてきた日本人であることを誇らしく思えたこと、この日本人の文化を決してなくしてはならないと感じました。(報告:小林事務局長)

シンポジウムに出席してみて、森の恵みの素に暮らしてきた日本人であることを誇らしく思えたこと、この日本人の文化を決してなくしてはならないと感じました。(報告:小林事務局長)

2011年11月 7日 (月)

遊働楽舎入り口にウダイカンバを植えました

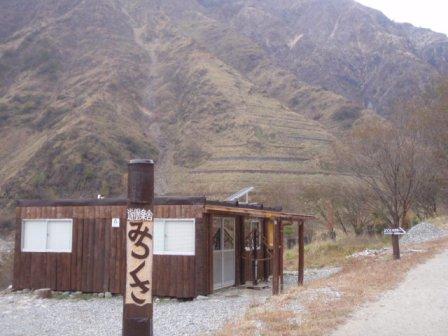

朝から雨が降っていた昨日。森びと広場では、「秋の感謝デー」に集う皆さんが育樹活動に向かう時間になると青空が顔を出し「天が我らに味方した」と思えるような天候の移り変わりでした。訪れる“森とも”がいないようなので、舎人も“みちくさ”東側のベンチ脇にウダイカンバを2本移植しました。砂利で固められた所に穴を掘ることは大変な作業で、ツルハシとスコップで大きな穴を掘り、黒土をたっぷりと入れながら、2メートルをこえるウダイカンバを移植しました。たった2本の木でも“遊働楽舎”の雰囲気はかわるものです。しっかり根付いて来年は涼しい木陰をつくって欲しいものです。

朝から雨が降っていた昨日。森びと広場では、「秋の感謝デー」に集う皆さんが育樹活動に向かう時間になると青空が顔を出し「天が我らに味方した」と思えるような天候の移り変わりでした。訪れる“森とも”がいないようなので、舎人も“みちくさ”東側のベンチ脇にウダイカンバを2本移植しました。砂利で固められた所に穴を掘ることは大変な作業で、ツルハシとスコップで大きな穴を掘り、黒土をたっぷりと入れながら、2メートルをこえるウダイカンバを移植しました。たった2本の木でも“遊働楽舎”の雰囲気はかわるものです。しっかり根付いて来年は涼しい木陰をつくって欲しいものです。

昼食は、一人で食べるのも寂しいので、感謝デー皆さんに合流しました。各作業が終わり遅めの昼食の為にテントの下に入ると強い雨が降り出しました。木々や苗木たちにとっては恵みの雨です。松木沢の畑でとれた里芋や秋田名物の“きりたんぽ”は大変おいしく頂きました。調理にあたった平賀さん、小井土さんごちそうさまでした。(舎人:清水卓)

いのちの森を守る心がひとつになった秋の感謝デー

ヤシャブシの葉がカサカサと音をだして落ちていく幹や枝にエナガが数匹集まり、樹皮の内で越冬する昆虫を追っている朝の6日。曇り空下に“森とも”が集ってくれました。昨日は「秋の感謝デー」でした。同日はJREUの育樹デーと「サポーターゼミ」が重なって“森とも”は40数人となり、これから厳しい冬を迎える木々に感謝しました。

ヤシャブシの葉がカサカサと音をだして落ちていく幹や枝にエナガが数匹集まり、樹皮の内で越冬する昆虫を追っている朝の6日。曇り空下に“森とも”が集ってくれました。昨日は「秋の感謝デー」でした。同日はJREUの育樹デーと「サポーターゼミ」が重なって“森とも”は40数人となり、これから厳しい冬を迎える木々に感謝しました。

臼沢の森では、鹿やイノシシから木々を守るために16人が食害防止の柵をチェックし、補強しました。作業をはじめた途端、鹿が侵入していることを発見。総出で鹿を柵外に追い出しました。皆さんは急斜面での作業に汗を流して鹿を追い出してくれました。

臼沢の森では、鹿やイノシシから木々を守るために16人が食害防止の柵をチェックし、補強しました。作業をはじめた途端、鹿が侵入していることを発見。総出で鹿を柵外に追い出しました。皆さんは急斜面での作業に汗を流して鹿を追い出してくれました。

移植チームは、台風15号によって土砂が流された絆の森に生き残っているコブシ等の木々を掘り返し、根回しをした木々を松木の杜に移植しました。4年間生き延びてきた木々の根はしっかり砂地に張り巡らされていましたので、根回し作業や運び出す作業は大変な労力を伴いました。それでも二人で木々を運び出し、軽トラで松木に運び、そこから一輪車に木々や黒土を段差の激しい杜に移動させて移植しました。

移植チームは、台風15号によって土砂が流された絆の森に生き残っているコブシ等の木々を掘り返し、根回しをした木々を松木の杜に移植しました。4年間生き延びてきた木々の根はしっかり砂地に張り巡らされていましたので、根回し作業や運び出す作業は大変な労力を伴いました。それでも二人で木々を運び出し、軽トラで松木に運び、そこから一輪車に木々や黒土を段差の激しい杜に移動させて移植しました。

新松木の杜チームは今年植えた幼木を全てチェックし、植え方の浅い木々を植え替え、風で飛んでしまったマルチングの枯れ草を根元に集めました。植え方が浅いとこれから雪が降るまでの間は、風によって木々が吹き飛ばされたり、乾燥で根が張れなくなります。

新松木の杜チームは今年植えた幼木を全てチェックし、植え方の浅い木々を植え替え、風で飛んでしまったマルチングの枯れ草を根元に集めました。植え方が浅いとこれから雪が降るまでの間は、風によって木々が吹き飛ばされたり、乾燥で根が張れなくなります。

感謝の作業後は自然の恵みをいただきました。秋は、松木の畑で獲れた里芋を味わい、秋田県から取り寄せたキリタンポを美味しくいただきました。昨日は、いのちの森を育てている“森とも”の皆さんの森を守る心が連携作業と協働に反映できました。素晴らしい協働に感謝しています。“森とも”の皆さん、ありがとうございました。

2011年11月 5日 (土)

今までの価値観で生活をしているとやばいか?

今日から明日までJREUの育樹デーです。今日は11名の組合員の皆さんが参加してくれました。参加者の中には初めて足尾を訪れた方が二人いましたが、厳しい冬を迎える樹木たちの越冬環境づくりを丁寧にやってくれました。

今日から明日までJREUの育樹デーです。今日は11名の組合員の皆さんが参加してくれました。参加者の中には初めて足尾を訪れた方が二人いましたが、厳しい冬を迎える樹木たちの越冬環境づくりを丁寧にやってくれました。

今日の育樹は2007年に植えた絆の森が台風15号で被害を受けましたので、根を露出しているコブシ、ウダイカンバ、ヤマザクラ、ケヤキ等を掘り起こして移植するための根回しでした。その後の昼食・交流では、地球上では異常気象が発生し、これまでの価値観では生きていけないし、会社経営上でもこれまでの価値観で判断していると想定外のことが起こりえるなあー、と言うことを話し合いました。JREUの皆さんありがとうございました。

今日の育樹は2007年に植えた絆の森が台風15号で被害を受けましたので、根を露出しているコブシ、ウダイカンバ、ヤマザクラ、ケヤキ等を掘り起こして移植するための根回しでした。その後の昼食・交流では、地球上では異常気象が発生し、これまでの価値観では生きていけないし、会社経営上でもこれまでの価値観で判断していると想定外のことが起こりえるなあー、と言うことを話し合いました。JREUの皆さんありがとうございました。

晩秋の松木沢に“森とも”が声をかけてくれました

今日の松木沢の朝の天気は曇りでした。10頃になると雲の中から太陽が顔を出してくれました。今日は松木沢を訪れる方がないかと思っていましたら、昼頃になると大型バスで松木沢の散策をしている皆さんの姿がヘリポートに現れました。そんな風景を見ながら「森びと広場」で育樹作業の準備をしていると、桐生市から訪れてくれた男性が「こんにちわ」と声を掛けてくれました。彼は、「インターネットで”みちくさ”があると言うので寄ってみました」と言ってくれました。天気が良くないので今日は帰ると言ったので、お茶もご馳走できずにすみません、と謝って記念に写真を撮らせて頂きました。夕方になると、雄鹿が雌を呼ぶ遠吠えを松木沢に響かせていましたので、今日の出会いを締め切ることらしました。(高橋発)

今日の松木沢の朝の天気は曇りでした。10頃になると雲の中から太陽が顔を出してくれました。今日は松木沢を訪れる方がないかと思っていましたら、昼頃になると大型バスで松木沢の散策をしている皆さんの姿がヘリポートに現れました。そんな風景を見ながら「森びと広場」で育樹作業の準備をしていると、桐生市から訪れてくれた男性が「こんにちわ」と声を掛けてくれました。彼は、「インターネットで”みちくさ”があると言うので寄ってみました」と言ってくれました。天気が良くないので今日は帰ると言ったので、お茶もご馳走できずにすみません、と謝って記念に写真を撮らせて頂きました。夕方になると、雄鹿が雌を呼ぶ遠吠えを松木沢に響かせていましたので、今日の出会いを締め切ることらしました。(高橋発)

2011年11月 3日 (木)

足尾に“こだま”した未来を担う歓喜!

3年ぶりに川崎市古川小学校の児童と保護者そして先生たちと会えました。3年前、川崎市の公園で拾ったドングリを育てた先生たちと児童・保護者の皆さん21名が足尾に来てくれました。そして、その小さな苗木88本を皆さんで植えてくれました。植えた後は、臼沢の森の階段を全児童が駆け足で登り、下にいたお母さんやお父さんと大声で掛け声をかけあっていました。「お母さんー、登ったよ」、「よかったねー。頑張ってねー」と。その様子を見ていると、その元気は自然の力が創ってくれていると感じました。この感動を蘇らせた森びとスタッフの皆さんであることに感謝しました。

3年ぶりに川崎市古川小学校の児童と保護者そして先生たちと会えました。3年前、川崎市の公園で拾ったドングリを育てた先生たちと児童・保護者の皆さん21名が足尾に来てくれました。そして、その小さな苗木88本を皆さんで植えてくれました。植えた後は、臼沢の森の階段を全児童が駆け足で登り、下にいたお母さんやお父さんと大声で掛け声をかけあっていました。「お母さんー、登ったよ」、「よかったねー。頑張ってねー」と。その様子を見ていると、その元気は自然の力が創ってくれていると感じました。この感動を蘇らせた森びとスタッフの皆さんであることに感謝しました。

天気予報では肌寒い日であるとおもいましたが、植樹が終わると青空と太陽が顔を見せてくれましたので、秋の清々しい空気の中でいのちの森づくりができました。校長先生の「自然を大切にしましょう。」、と挨拶を受けた後、宮原インストラクターから丁寧に植えてください、とアドバイスを受けました。その後、駆け足で植樹する新松木の杜へ移動して、木が一本も生えていない草地に幼木を植えました。砂地の穴に、「元気になってね」という言葉をかけながら、小さな命を大に託しました。

天気予報では肌寒い日であるとおもいましたが、植樹が終わると青空と太陽が顔を見せてくれましたので、秋の清々しい空気の中でいのちの森づくりができました。校長先生の「自然を大切にしましょう。」、と挨拶を受けた後、宮原インストラクターから丁寧に植えてください、とアドバイスを受けました。その後、駆け足で植樹する新松木の杜へ移動して、木が一本も生えていない草地に幼木を植えました。砂地の穴に、「元気になってね」という言葉をかけながら、小さな命を大に託しました。

その後は楽しいお昼ご飯を食べました。事務局が用意してくれた温かいみそ汁をごちそうになり、青空レストランで腹いっぱい弁当を食べました。元気になってからは、小さな苗木が大きくなっている臼沢の森へ行こうと、と声があり、子供たちは「行くぞー」となって全員が頂上に向かいました。先生もインストラクターも子供たちのパワーに負けて、子供たちのリードで頂上にたどり着きました。

その後は楽しいお昼ご飯を食べました。事務局が用意してくれた温かいみそ汁をごちそうになり、青空レストランで腹いっぱい弁当を食べました。元気になってからは、小さな苗木が大きくなっている臼沢の森へ行こうと、と声があり、子供たちは「行くぞー」となって全員が頂上に向かいました。先生もインストラクターも子供たちのパワーに負けて、子供たちのリードで頂上にたどり着きました。

全員が下山してから、今日一日アドバイスをしてくれたインストラクターと事務局に皆さんにお礼をして帰路につきました。新松木の杜で植えている子供たちの声、昼食後に臼沢の森を登頂した子供たちの声は、未来をしっかり担ってくれるような気がしましたし、大人が元気をいたただきました。

全員が下山してから、今日一日アドバイスをしてくれたインストラクターと事務局に皆さんにお礼をして帰路につきました。新松木の杜で植えている子供たちの声、昼食後に臼沢の森を登頂した子供たちの声は、未来をしっかり担ってくれるような気がしましたし、大人が元気をいたただきました。

元気と希望を与えてくれた川崎市古川小学校の皆さんありがとうございました。

2011年11月 2日 (水)

森びと検索

最近の記事

最近のトラックバック

- NPO【森びとプロジェクト委員会】の賛助会員になりました。 (LMN研究所 @tada-de-English)

- NPO【森びとプロジェクト委員会】の賛助会員になりました。 (LMN研究所 @tada-de-English)

- 感動するほどの美 (哲学はなぜ間違うのか)

- ドライブ (遊びと仕事とアレコレと)

- 九州の大雨続く 土砂災害警戒 (時々時事爺)

- オオクワガタ低コストマット飼育に最適です! (オオクワガタ大型美形養殖技術マニュアル )

- 先日22日・・・ (宣彦ルーム本館)

- 足尾 松木村 続報!!! 星野金治郎〜現代に繋ぐ!!! (ノスタルジックハンター 懐古と追憶)

最近のコメント