2026年「母なる森」への手入れスタートする

本日1月13日(火)は、今年最初の森作業になりました。一昨日からの大雪は松木郷にも降り、15cm程の積雪になりました。いつもは作業小屋に集合しますが、乗用車で広場に降りると帰りに坂道が登れなくなることを予測して「みちくさ」に集合し打ち合わせをすることにしました。

10時に参加者全員が「みちくさ」に集合し、お互いに顔を合わせ「あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします」と新年の挨拶を交わしました。

作業責任者の済賀スタッフから「今日は舗装道路から森びと広場への降りる砂利道に15cm以上もの段差があるため、車の底が石に当たりボランティア参加者がとても大変になっている。どのように修繕したら良いか考えたい」と提案がありました。参加者5人で「丸太、釘(カスガイ)、セメントで固める。砕石を敷く。大きな石を並べる」など、あれやこれやと話し合いました。雪が積もる中、今日出来ることは何かを考えると、土嚢で段差をなくすことで全員が一致し、スコップや土嚢袋などを持って現地に向かい作業を開始しました。

まずは、雪かきをして舗装道路と砂利道の段差や窪みを確認し、そこに10キロから20キロの砂利を詰めた土嚢袋37袋を敷き詰めていきました。次回18日のボランティア参加者の「安全」を考えて丁寧に作業をしました。

今日の森作業で良かったことは、全員が意見を出し合い「身の丈に合った」考えにたどり着いたことです。筆者にとっては、20年間の森づくりで培ってきた心得が森作業に活かされていること実感しました。そのため作業もスムーズいったように思え、皆さんの顔も微笑んでいるように見えました。森に寄り添っている我々にとってはこの心得は大事なことだと思っています。気ままな木々や生きものたちから学んだ事なので、今後も継承していきたいと思いました。

遅い昼食を食べたのち、今年度最初の森作業なので、6月に行われる森びとプロジェクト第7回総会までの活動について参加者の心合わせをしました。

14時30分の「松木郷」の気温は7℃でした。参加スタッフの皆さま、お疲れ様でした。森の動物たちの足跡は全くありませんでした。帰り道、路面凍結の心配もあるため、少し早めでしたが作業を終了しました。

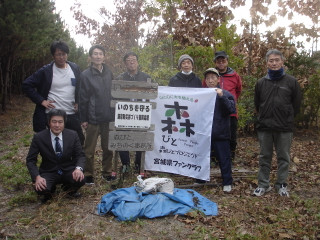

本日の「母なる森」への手入れ参加者は、橋倉喜一さん、済賀正文さん、山田 浩さん、深津 哲さん、そして筆者・大野でした。

<報告者:大野昭彦>

最近のコメント