フカフカの苔に守られて育樹作業

本日の足尾は、9時、気温30度 晴れでした。

「仙人に歓迎」?、ではなく満開のセンニンソウに歓迎され松木郷に入りました。つる性の植物、仙人の髭に似ていることが由来だそうです。別名「ウマクワズ」と。

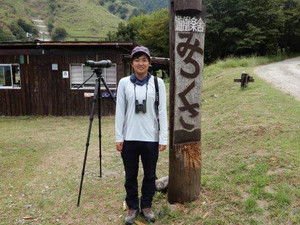

早く来た加賀さんは、森作業の草刈りの準備をしてくれました。また、みちくさの車を止めて置く所の草刈りもしてくれました。加賀さんは、安全に森作業のために蜂ジェットとクマスプレーを買って持ってきてくれました。

みちくさでオープンの準備をし、橋倉さんがみちくさ当番で、あとの3人は、先日出来なかった民集の杜西の草刈りをすることにしました。

直ちに、仮払い機を持って、作業小屋を通り過ぎ民集の杜西南側の入り口から道路に面した北側の入り口に向かって草刈りを行いました。草はススキやヨモギなどが、人の胸辺りまで背丈がありました。通路の日当たりのよい場所で草を刈ると地面から苔があらわれ、コケをはぎ取らないように注意しました。民集の杜西は、コナラやクヌギが多く生い茂っていて、落ち葉と微生物から栄養をもらっているからなのか、日陰一面に苔(スギゴケ)が群生していました。

木陰で一休みし、加賀さんと二人でフカフカの苔の絨毯の上を歩いて、改めて森の優しさに森に生かされていると感じつたわりました。民集の杜西の通路の草刈りは、桜並木の草刈りをし、鉄塔の所まで行いました。

午後は、昼食を食べて、4人で当面して年末までの松木郷の育樹予定を打ち合わせしました。その後は、清水さんが取りに行ってくれたJR労研有志一同の記念樹「JR労研の木」(イチョウ)の看板とサンデーモーニング膳場さん親子の記念樹「希望の木」(キバナフジ)の看板設置を行いました。

取り付けが終わるころに、群馬県上里か来た親子4人がみちくさを訪れてくれました。橋倉さんが、小学生の子供にハンモックをセットしてもてなしてくれました。

最高の笑顔でピースをナイスショット。「ハンモックがあるならば○○ちゃんもつれてくればよかったね」と親御さんの感想。帰り際に大粒の雨がポツポツ落ちてきたので、駐車場まで送りました。お疲れ様でした。

本日の森の育樹は、加賀、清水、舎人は橋倉、大野でした。

<報告者は大野昭彦>

最近のコメント