「森の案内人」講座を開きました!

本日は「森の案内人」の第四回目を開催しました。午前中は、案内人をする上で必要となる基礎知識として、SDG'sについての学習会と、ここ最近の気候変動に関する動向のおさらいをしました。昼食のあとは全員で、冬の民集の森を散策、振り返りといういつもの流れで一日を終えました。

SDG'sについては、既にご存じの方も多いかもしれませんが、世界の向かう方向性とその真意についてもっと注視していく必要がありそうだという意見が出されました。その上で「世界をもっと良くしていこう」という流れの中で、そして気候変動の影響が私達の生活の中にも顕在化してきた中で、私たち森びとができることは何なのか、ということも詳細に検討が必要だ、という意見も出され、有意義な、(そしてとてもまじめな)学習会となりました。

SDG'sについては、既にご存じの方も多いかもしれませんが、世界の向かう方向性とその真意についてもっと注視していく必要がありそうだという意見が出されました。その上で「世界をもっと良くしていこう」という流れの中で、そして気候変動の影響が私達の生活の中にも顕在化してきた中で、私たち森びとができることは何なのか、ということも詳細に検討が必要だ、という意見も出され、有意義な、(そしてとてもまじめな)学習会となりました。

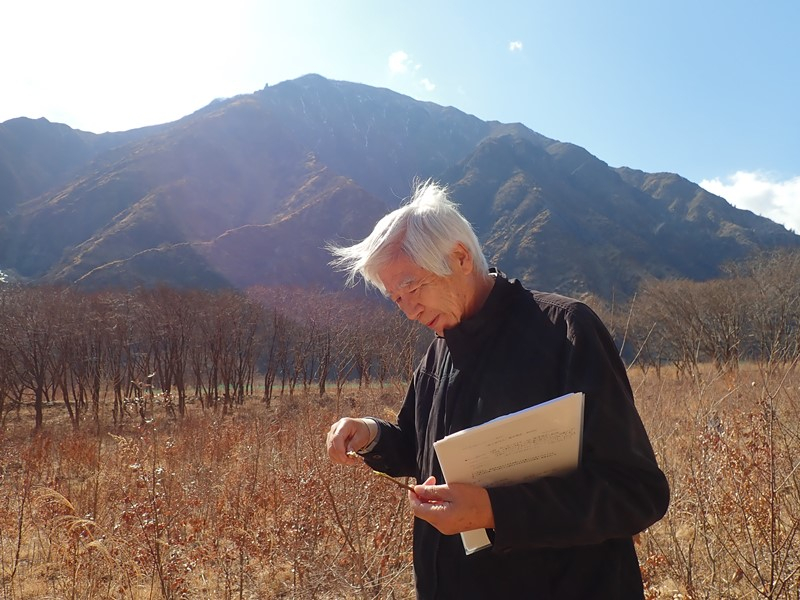

午後は快晴でしたが、風花舞うなかでの散策です。落葉樹が多い森ですので、この時期は見るものはないと思いがちですが、こうして森づくりに関わったメンバーと歩くと、何かしら見つかったり、エピソードが出てきたりします。

目立ったのがサルによる樹皮の食害でした。最初に見たのがニセアカシアの木。この木は植えた木ではありませんが、見ると綺麗に樹皮が食べられています。他の木は食べずになぜこの木ばかりが食べられるのか。

きっとうまいに違いないという当然の仮説を検証するため、みんなで口にしてみたのですが、これがどうも美味しくない。

結果、きっと漢方のようなものなのだろう、ということで落ち着いたのですがさて真相はいかに。

こちらはサクラの樹皮。綺麗にしゃぶりきっています。相当おいしいのでしょうね(サルにとっては)。こちらもある程度成長した木には目もくれないので、この時期のこの苗木ばかりが被害にあっていました。

この時期は冬芽がよく観察できます。この形も様々です。この木はハクウンボク。エゴノキの仲間です。

こうして枝のあたりが皮が向けたようになっていて、真っすぐ伸びずジグザグになっていることから、別名ひねくれ者の木と名付けました。こうすると覚えやすいですよね。この実は染料を落とすためにも使われるのだとか。

こうして枝のあたりが皮が向けたようになっていて、真っすぐ伸びずジグザグになっていることから、別名ひねくれ者の木と名付けました。こうすると覚えやすいですよね。この実は染料を落とすためにも使われるのだとか。

こちらはコナラかミズナラ。わさっと芽があります。

たっぷり2時間。それにしても植樹場所と、その外とのちがい、全然違うというところ、わかりますでしょうか。

この違いが何によって生まれるのか。そんなことも森の案内人で楽しく伝えられたらと考えています。来年度からは実践をしていく予定です。「森の案内人」乞うご期待です!(事務局 小黒)

コメント